VII

Menganggap hukum internasional terkait dengan penciptaan ‘modernitas’ bukanlah hal yang lazim. Pada bagian ini, saya akan membuktikan bahwa hukum internasional (lebih tepatnya teologi hukum) pada abad keenam belas berkontribusi untuk menciptakan — ciptaan yang didesak oleh ‘penemuan’ benua Amerika — perbedaan rasial seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ketika menemukan benua Amerika, teolog hukum Spanyol bertanya pada diri mereka sendiri: apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ‘Indian’ (dalam imajinasi orang-orang Spanyol) dan, lebih konkretnya, dengan tanah mereka? Hukum internasional didirikan di atas asumsi rasial: orang-orang ‘Indian’ harus dipahami, jika mereka memang manusia, sebagai manusia yang tidak cukup rasional, meskipun mereka siap untuk diubah.28 ‘Modernitas’ memunculkan wajahnya dalam asumsi epistemik dan argumentasi teologi hukum untuk memutuskan dan menentukan seseorang adalah apa. Secara bersamaan, wajah ‘kolonialitas’ disamarkan di bawah status inferior dari kelompok inferior yang diciptakan. Di sini, kolonialitas sebagai aspek hakiki dan konstitutif dari modernitas terlihat jelas sebagai bagian yang lebih gelap modernitas. Modernitas/kolonialitas diartikulasikan di sini sebagai perbedaan ontologis dan epistemik: orang-orang Indian, secara ontologis, adalah manusia yang lebih rendah dan, sebagai akibatnya, tidak sepenuhnya rasional.29

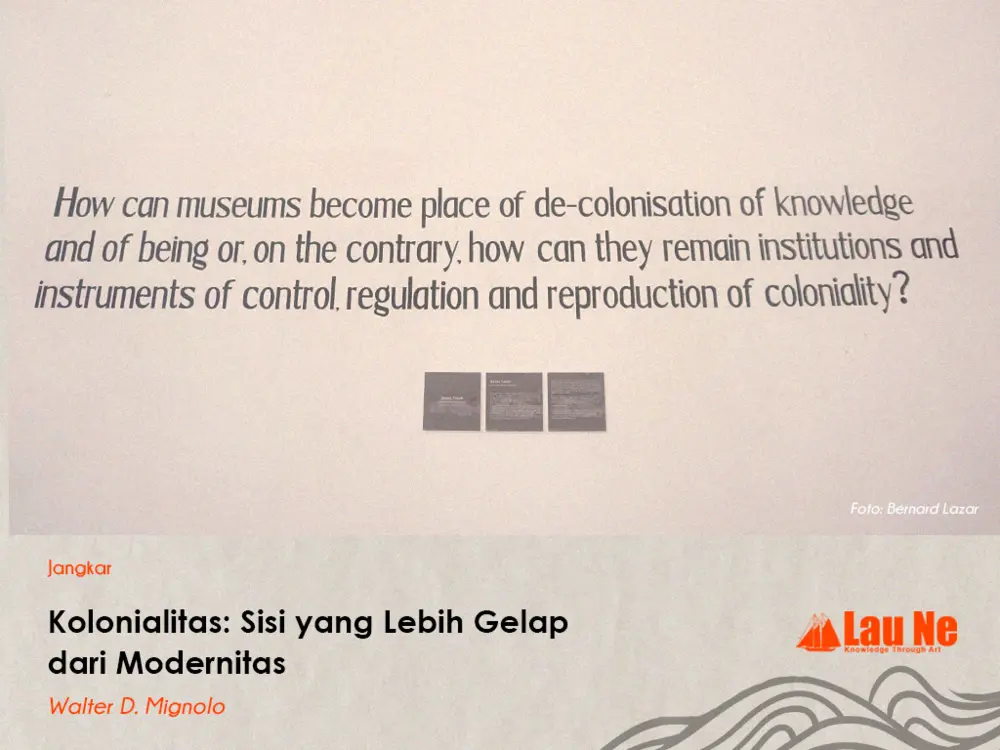

Sebaliknya, museum telah diperhitungkan dalam penciptaan modernitas.30 Namun, pertanyaan tentang museum (sebagai institusi) dan kolonialitas (sebagai logika tersembunyi di balik modernitas) belum dipertanyakan. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa museum ‘secara alami’ merupakan bagian dari imajinasi dan kreativitas Eropa. Dalam VII.1 saya mencoba untuk menyingkap kolonialitas menurut hukum internasional yang mengatur hubungan internasional. Dan di VII.2, saya membuka pertanyaan tentang museum dan kolonialitas. Museum, seperti yang kita kenal hari ini, tidak ada sebelum 1500. Mereka telah dibangun dan diubah — di satu sisi — menjadi institusi di mana ingatan Barat ditampilkan dan dihormati; di mana modernitas Eropa melestarikan tradisinya (penjajahan waktu) dan —di sisi lain — menjadi lembaga di mana di dalamnya keberagaman tradisi-tradisi non-Eropa diakui.31 Pertanyaan yang kita belum tahu jawabannya adalah bagaimana melakukan de-kolonisasi museum dan menggunakan museum untuk melakukan de-kolonisasi terhadap reproduksi kolonisasi Barat atas ruang dan waktu.32

VII.1

Francisco de Vitoria adalah sosok yang terkenal, terutama di kalangan cendekiawan Spanyol dan Eropa lainnya karena menjadi salah satu bapak hukum internasional. Risalahnya, Relectio de Indis dianggap sebagai dasar dalam sejarah hukum internasional.

Inti dari argumen Vitoria adalah pertanyaan tentang ius gentium (hak orang atau hak bangsa). Ius gentium mengizinkan Vitoria untuk menempatkan kemanusiaan pada level yang sama, baik untuk orang Spanyol maupun untuk orang Indian. Dia tidak memperhatikan fakta bahwa dengan menciutkan suku Quechuas, Aymara, Nahuatl, Maya, dll, dengan label ‘Indian’ dia sudah melangkah ke dalam klasifikasi rasial. Jadi, tidak sulit bagi Vitoria untuk meluncur dengan lancar ke langkah kedua argumennya: meskipun sama dengan orang Spanyol pada domain ius gentium, Vitoria menyimpulkan bahwa (atau dia telah mengetahuinya terlebih dahulu dan kemudian membuktikannya) orang-orang Indian belum dewasa dan membutuhkan bimbingan dan perlindungan orang Spanyol.

Pada saat itu Vitoria, menyisipkan distingsi kolonial (ontologis dan epistemik) ke dalam hukum internasional. Distingsi kolonial beroperasi dengan mengubah perbedaan menjadi nilai serta membentuk hierarki manusia secara ontologis dan secara epistemik. Secara ontologis, diasumsikan bahwa ada manusia yang inferior. Secara epistemik, diasumsikan bahwa manusia inferior itu kurang rasional dan estetis.33 Ilmuwan hukum, Anthony Anghie telah memberikan analisis yang mendalam terkait momen dasar dan historis dari distingsi kolonial.34 Secara singkat argumennya adalah sebagai berikut: orang Indian dan Spanyol sama dari perspektif hukum kodrat karena keduanya, menurut hukum kodrat, diberkahi dengan ius gentium. Dengan cara ini, Vitoria mencegah Paus dan hukum ilahi membuat undang-undang tentang masalah-masalah manusia.

Meskipun demikian, begitu Vitoria menetapkan pembedaan antara ‘Principle Christianos‘ (dan juga orang-orang Kastilia pada umumnya) dan ‘los barbaros‘ (mis., penggunaan istilah anthropos) di sisi lain, dan melakukan upaya terbaiknya untuk menyeimbangkan argumennya berdasarkan kesetaraan yang dia kaitkan dengan kedua kelompok manusia oleh hukum kodrat dan ius gentium, dia ternyata membenarkan hak dan batasan orang Spanyol terhadap ‘orang barbar’ untuk mengambil alih atau tidak; untuk menyatakan perang atau tidak; untuk memerintah atau tidak. Komunikasi dan interaksi antara orang Kristen dan ‘orang barbar’ adalah komunikasi satu arah: ‘orang barbar’ tidak memiliki suara dalam apa pun yang dikatakan Vitoria karena orang barbar bahkan kehilangan kedaulatan ketika mereka diakui sama menurut hukum kodrat dan ius gentium.

Langkah ini merupakan dasar dari konstitusi hukum dan filosofis dari modernitas/kolonialitas dan prinsip penalaran ini terus dipertahankan selama berabad-abad, dimodifikasi dalam kosakata dari barbar ke primitif, dari primitif ke komunis, dari komunis ke teroris.35 Demikian pula orbis christianius, kosmopolitanisme sekuler dan globalisme ekonomi adalah nama-nama yang sesuai dengan momen yang berbeda dari tatanan kekuasaan kolonial dan kepemimpinan kekaisaran yang berbeda (dari Spanyol ke Inggris, lalu ke Amerika Serikat).

Anghie membuat tiga poin yang menentukan mengenai Vitoria dan asal-usul hukum internasional yang menjelaskan bagaimana modernitas/kolonialitas terikat bersama dan bagaimana keselamatan membenarkan penindasan dan kekerasan. Yang pertama adalah ‘bahwa Vitoria tidak begitu banyak peduli dengan masalah kekuasaan di antara negara-negara berdaulat tetapi masalah kekuasaan di antara masyarakat yang berasal dari dua sistem budaya yang berbeda‘.36

Kedua, kerangka yang digunakan Vitoria itu ada untuk mengatur kekerasan yang dilakukan orang-orang Spanyol. Dan ketika kekerasan tersebut terjadi, maka pembuat dan penegak kerangka tersebut memiliki justifikasi untuk menyerbu dan menggunakan kekerasan untuk menghukum dan merampas orang-orang yang dianggap melanggar hukum tersebut. Logika ini dipraktikkan dengan luar biasa oleh John Locke dalam risalahnya Second Treatise on Government (1681). Orang dapat mengatakan bahwa ‘kolonialitas’, dalam kerangka Vitoria, menyiapkan panggung tidak hanya untuk hukum internasional tetapi juga untuk konsepsi pemerintahan ‘modern dan Eropa’. Di sini terlihat jelas bahwa Locke tidak mendapatkan banyak hal dari Machiavelli seperti halnya dari kemunculan hukum internasional pada abad keenam belas, dan sebagaimana yang dilakukan Vitoria dan pengikutnya yang secara mapan membahas baik pertanyaan mengenai ‘kepemilikan’ dan ‘pemerintahan’ dalam hubungan antara orang Kristen dan orang barbar.37

Yang ketiga adalah bahwa ‘kerangka’ yang digunakan Vitoria tidak ditentukan oleh hukum ilahi atau hukum kodrat tetapi oleh kepentingan manusia, dan dalam hal ini, kepentingan laki-laki Kristen Kastilia. Dengan demikian, ‘kerangka’ tersebut mengandaikan adanya sebuah lokasi tunggal dan strategis dari sebuah pernyataan, yang dikawal oleh hukum ilahi dan hukum kodrat, serta dianggap universal. Dan pada sisi lain, bingkai uni-versal dan uni-lateral ‘mencakup’ orang barbar atau orang Indian (suatu prinsip yang berlaku untuk semua politik inklusi yang kita dengar saat ini) dalam berbagai perbedaan mereka sehingga membenarkan tindakan apa pun yang akan dilakukan orang Kristen untuk menjinakkan mereka. Konstruksi distingsi kolonial berjalan seiring dengan berdirinya eksterioritas: eksterioritas adalah tempat di mana bagian luar (misalnya, anthropos) ditemukan dalam proses menciptakan bagian dalam (misalnya, humanitas) untuk mengamankan ruang aman di mana sang juru bicara tinggal.38

Maka jelaslah, gagasan Vitoria menunjukkan bahwa pandangan konvensional bahwa doktrin kedaulatan dikembangkan di Barat dan kemudian ditransfer ke dunia non-Eropa, dalam hal-hal penting, adalah prinsip yang menyesatkan. Doktrin kedaulatan memperolehnya karakternya melalui perjumpaan kolonial. Inilah sejarah kelam kedaulatan, yang tidak dapat dipahami melalui penjelasan apa pun tentang doktrin yang mengasumsikan keberadaan negara-negara berdaulat.

Dapat dinyatakan secara singkat bahwa: jika modernitas adalah penemuan Barat (seperti yang dikatakan Giddens), demikian juga kolonialitas. Oleh karena itu, tampaknya sangat sulit untuk mengatasi kolonialitas dari perspektif Barat dan modern. Argumen de-kolonial menekan titik buta ini baik pada argumen berorientasi sayap kanan maupun sayap kiri.39

VII.2

Dalam konteks yang ada, ‘museum’ seperti yang kita kenal sekarang (dan pelopornya — Wunderkammer, Kunstkammer) telah berperan dalam membentuk subjektivitas modern/kolonial dengan membagi Kunstkammer menjadi ‘museum seni’ dan ‘museum sejarah alam’.40 Awalnya, Kunstkammer milik Petrus yang Agung didirikan sekitar tahun 1720, sedangkan British Museum (didirikan sebagai Lemari Keingintahuan) dibuat kemudian (sekitar tahun 1750). Namun, institusi Kunstkammer di Barat menjadi tempat untuk keingintahuan-keingintahuan yang dibawa dari koloni Eropa, yang kebanyakan didapat dengan menjarah. Sejarah bangunan, seperti misalnya Le Louvre, bisa dilihat kembali referensinya pada abad pertengahan. Namun, museum Le Louvre, muncul setelah revolusi Perancis.

Saat ini, proses de-Westernisasi telah dimulai. Ratusan museum yang sedang dibangun di Cina adalah bagian dari proses ini. De-Westernisasi adalah proses yang paralel dengan de-kolonialitas pada tataran negara dan ekonomi. Kishore Mahbubani, yang dikutip di atas, adalah salah satu suara yang paling konsisten dan koheren tentang de-Westernisasi dan pergeseran politis, ekonomis dan epistemik ke Asia.41

Orang bisa bertanya kemudian, karena melihat pameran berjudul ‘Modernologi’ ini: apakah sebenarnya museum dan seni, secara umum, dalam retorika matriks kuasa modernitas dan kolonial? Bagaimana museum bisa menjadi tempat de-kolonisasi pengetahuan dan atau, sebaliknya, bagaimana keberadaan museum bisa tetap menjadi institusi dan instrumen kontrol, regulasi dan reproduksi kolonialitas?42 Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kita masuk ke dalam wilayah polos pengetahuan, makna dan subyektivitas. Jika hukum internasional melegalkan perampasan ekonomis atas tanah, sumber daya alam dan tenaga kerja non-Eropa (konsep ‘outsourcing‘ saat ini menunjukkan kemandirian sektor ekonomi dari argumen patriotik atau nasionalis negara-negara ‘maju’) dan menjamin akumulasi uang, universitas-universitas dan museum-museum (dan belakangan ini media arus utama) menjamin akumulasi makna. Relasi saling melengkapi dari akumulasi uang dan akumulasi makna (karenanya, retorika modernitas adalah untuk keselamatan dan kemajuan) menopang narasi modernitas. Sementara kolonialitas adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari ‘proyek modernitas yang belum selesai’ (sebagaimana yang akan dikatakan Jürgen Habermas) — karena kolonialitas merupakan bagian hakiki dari modernitas — de-kolonialitas (dalam arti proyek de-kolonial global) menjadi pilihan global dan cakrawala pembebasan. Cakrawala pembebasan seperti itu adalah dunia transmodern, non-kapitalis, tidak lagi dipetakan oleh ‘la pensée unique‘, mengadaptasi ekspresi Ignacio Ramonet, baik dari kanan maupun dari kiri: kolonialitas melahirkan de-kolonialitas.

VIII. Coda

Saya berharap dapat memberikan kontribusi untuk memahami bagaimana logika kolonialitas dibentuk selama abad keenam belas dan ketujuh belas; untuk memahami bagaimana ia berpindah tangan, diubah dan disesuaikan dengan keadaan baru, meskipun mempertahankan lapisan-lapisan tertentu (dan keterkaitannya) di mana manajemen dan kontrol otoritas, ekonomi, manusia (subjektivitas, gender, seksualitas) dan pengetahuan telah dimainkan dalam membangun tatanan dunia mono-sentris dari tahun 1500 hingga 2000; dan bagaimana tatanan itu diubah menjadi sebuah tatanan polisentris.

Sekarang, apa sebenarnya matriks kekuasaan kolonial/kolonialitas? Mari kita bayangkan hal itu dalam dua tataran semiotik: pada tataran apa yang dinyatakan dan pada tataran bagaimana ia dinyatakan. Pada tataran apa yang dinyatakan, matriks kolonial beroperasi pada empat domain yang saling terkait, dalam arti khusus bahwa satu domain tidak dapat dipahami dengan benar secara independen jika terlepas dari tiga domain lain. Ini adalah persimpangan antara konseptualisasi ‘kapitalisme’ (baik liberal atau Marxis) dan konseptualisasi matriks kolonial, yang menyiratkan konseptualisasi de-kolonial. Keempat domain yang dimaksud itu dapat secara singkat dijabarkan demikian (dan ingat bahwa masing-masing domain disamarkan oleh retorika modernitas yang konstan dan berubah yaitu, keselamatan, kemajuan, perkembangan, kebahagiaan):

- Manajemen dan kontrol subjektivitas (misalnya, pendidikan Kristen dan sekuler pada masa lalu dan pada saat ini misalnya museum dan universitas, media dan periklanan, dll.)

- Manajemen dan kontrol otoritas (misalnya, pimpinan negara bagian di Amerika, otoritas Inggris di India, tentara AS, Biro Politik di Uni Soviet, dll.)

- Pengelolaan dan pengendalian ekonomi (misalnya, dengan menginvestasikan kembali surplus yang ditimbulkan oleh perampasan tanah secara besar-besaran di Amerika dan Afrika; eksploitasi tenaga kerja secara besar-besaran yang dimulai dengan perdagangan budak; oleh utang luar negeri melalui pembentukan lembaga ekonomi seperti Bank Dunia dan IMF, dll);

- Manajemen dan kontrol pengetahuan (misalnya, teologi dan penemuan hukum internasional yang membentuk tatanan pengetahuan geo-politik yang didasarkan pada prinsip epistemik dan estetika Eropa yang melegitimasi diskualifikasi selama berabad-abad terhadap standar pengetahuan non-Eropa dan estetika non-Eropa, sejak renaisans hingga pencerahan dan dari pencerahan menuju globalisasi neo-liberal; filsafat).

Keempat domain tersebut (apa yang dinyatakan) semuanya saling terkait dan terus-menerus dan disatukan oleh dua jangkar pernyataannya. Sesungguhnya, siapakah agen, yang sejak dulu hingga sekarang, dan institusi apakah yang menghasilkannya dan terus mereproduksi retorika modernitas dan logika kolonial? Kebetulan bahwa secara umum, para agen (dan institusi) yang menciptakan dan mengelola logika kolonialitas adalah orang Eropa Barat, kebanyakan laki-laki; jika tidak semua heteroseksual, setidaknya menganggap heteroseksualitas sebagai norma perilaku seksual. Dan mereka—secara umum— kebanyakan berkulit putih dan Kristen (Katolik atau Protestan). Dengan demikian, pernyataan matriks kolonial (bagaimana matriks kolonial dinyatakan) didirikan di atas dua pilar yang secara geo-historis telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari orang-orang pada wilayah terentu: ini menjadi benih untuk klasifikasi rasial selanjutnya atas populasi planet ini dan keunggulan laki-laki kulit putih tidak saja atas laki-laki non kulit putih, tetapi juga atas perempuan kulit putih. Organisasi rasial dan patriarkal yang mendasari pembuatan pengetahuan (pernyataan) disatukan dan mempertahankan matriks kekuasaan kolonial yang semakin hari semakin tidak terlihat karena hilangnya pandangan holistik yang dipromosikan oleh penekanan modern pada keahlian dan divisi dan sub divisi kerja ilmiah dan pengetahuan.

Masa depan global perlu dibayangkan dan dibangun melalui pilihan-pilihan de-kolonial; yaitu, bekerja secara global dan kolektif untuk mende-kolonisasi matriks kekuasaan kolonial; untuk menghentikan istana pasir yang dibangun oleh modernitas dan turunan-turunannya. Museum-museum memang bisa memainkan peran penting dalam membangun masa depan de-kolonial.

Catatan:

- Artikel ini tersedia dalam Bahasa Inggris: ‘Coloniality and Modernity/Rationality’, Cultural Studies, vol. 21, nos. 2–3, hlm. 155–67 (2007).

- Publikasi pertama dalam bahasa Inggris dari kerja-kerja yang dilakukan oleh kolektif modernity/coloniality sejak tahun 1998 telah diterbitkan dalam Cultural Studies, jilid 21, No. 1-2 (2007). Masalah khusus tentang Globalisation and Decolonial Option‘.

- Poin ini telah diperdebatkan beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Lihat misalnya, Arturo Escobar, ‘Beyond the Third World: imperial globality, global coloniality, and anti-globalization social movements’, Third World Quarterly, jilid 25, No. 1, hlm. 207–30 (2004).

- Setiap kali saya mengatakan ‘kapitalisme’ maksud saya adalah kapitalisme dalam pengertian Max Weber: ‘Semangat kapitalisme di sini digunakan dalam hal ini pengertian khusus, itu adalah semangat modern kapitalisme… Eropa Barat dan Kapitalisme Amerika…’ The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism [1904/05], London: Routledge, 1992, hlm. 51–52.

- Walter D. Mignolo, ‘Cosmopolitanism and the De-Colonial Option’, dalam Torill Strand (ed.), Cosmopolitanism in the Making. Edisi khusus Filsafat dan Pendidikan. Sebuah Jurnal Internasional, segera terbit.

- Karen Armstrong, Islam: A Short Story, New York: The Modern Library, 2000, p. 142 (penekanan ditambahkan).

- Ibid., hlm. 142.

- Eric Williams, Capitalism and Slavery, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1944, hlm. 32.

- John Dagenais, ‘The Postcolonial Laura’, MLQ: Modern Language Quarterly, vol. 65, no. 3, September 2004, hlm. 365–89.

- Lihat misalnya symposium Global Modernities, a conceptual debate on Altermodern: Tate Triennal 2009 Exhibition (http://www.tate.org.uk).

- The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East, Kishore Mahbubani, 2008. Mahbubani adalah dekan pada Sekolah Kebijakan Publik Lee Kwan Yee di Singapura dan kolaborator untuk Financial Times. Lihat wawancara dengan Mahbubani yang mencerahkan di Youtube.

- Lihat wawancara dengan Kishore Mahbubani oleh Suzy Hansen di http://dir.salon.com.

- Kaldoum Shaman, Islam and the Orientalist World-System, London: Paradigm Publishers, 2008.

- Walter D. Mignolo, ‘The Darker Side of the Enlightenment. A Decolonial Reading of Kant’s Geography’ in Stuart Elden and Eduardo Mendieta (eds.), Kant’s Geography, Stony Brook: Stony Brook Press, segera terbit.

- See Enrique Dussel, ‘Modernity, Eurocentrism and Transmodernity: in dialogue with Charles Taylor’, Biblioteca Virtual CLACSO. Untuk survey analitis mengenai ‘transmodernitas’ ‘kolonialitas’, lihat Ramón Grosfóguel: ‘Trans-modernity, Border Thinking and Global Coloniality. Decolonizing Political Economy and Postcolonial Studies’, Eurozine, 2007, (http://www.eurozine.com).

- ‘On the Colonization of Amerindian Languages and Memories: Renaissance Theories of Writing and the Discontinuity of the Classical Tradition’, Comparative Studies in Society and History, vol. 34, no. 2, 1992, hlm. 301–30 (http://www.jstor.org).

- Lihat Fredric Jameson, A Singular Modernity. Essays on the Ontology of the Present, London: Verso, 2002.

- Misalnya, di Afrika, Kwame Gyekye: Tradition and Modernity. Philosophical Reflections on the African Experience, New York: Oxford University Press, 1997; di Iran, Ramin Jahanbegloo (ed.), Iran: Between Modernity and Tradition, Laham, Md: Lexigton Books, 2004; di India, Ashis Nandy, Talking India. Ashis Nandy in Conversation with Ramin Jahangegloo, New York: Oxford University Press, 2006. Di Amerika Selatan, di mana kaum intelektual pada dasarnyaadalah orang-orang ‘pribumi’, yaitu, bukan orang keturunan Eropa, perhatiannya lebih pada modernitas daripada tradisi, karena ‘tradisi’ untuk kelas etnis seperti itu pada dasarnya adalah tradisi Eropa. Yang mana tidak demikian halnya dengan orang Afrika, Iran atau orang India.

- Lihat Madina Tlostanova, ‘The Janus-Faced Empire Distorting Orientalist Discourses. Gender, Race and Religion in the Russian/(post) Soviet Construction of the Orient’, WKO (Spring 2008); Leonid Heretz, Russia on the Eve of Modernity. Popular Religion and Traditional Culture under the Last Tsars, Cambridge: Cambridge University Press, 2007; Eugene Ivakhnenko, ‘A Threshold-Dominant Model of the Imperial and Colonial Discourses of Russia’, South Atlantic Quarterly, vol. 105, no. 3, 2006, hlm. 595–616.

- Sanjib Baruah, ‘India and China: Debating Modernity’, World Policy Journal, vol. 23, no. 4, 2006–07, hlm. 62.

- ‘Modernisasi’ sejak 1945 diterjemahkan sebagai ‘pengembangan’, yaitu, menggabungkan semangat periode sejarah dengan desain ekonomis kekaisaran. Beberapa arumentasi terkait hal ini telah dibuat beberapa kali. Misalnya, Arturo Escobar, Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third World, Princeton: Princeton University Press, 1994; untuk wilayah Mediterania, lihat Ella Habiba Shohat, ‘The Narrative of the Nation and the Discourse of Modernization: The Case of Arab-Jews in Israel’, 1998 (http://www.worldbank.org).

- Baruah, op. cit., p. 63.

- Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, California: Stanford University Press, 1990, p. 174.

- Partha Chatterjee, ‘Talking About Modernity in Two Languages’, A Possible India. Essays in Political Criticism, New Delhi: Oxford India, 1998, hlm. 263–85.

- Ibid., pp. 273–74.

- Ibid., p. 275.

- Ibid

- Jadi, tidak heran Ketika kita menemukan berbagai kekhawatiran yang berkembang saat ini, dan sejumlah intelektual sedang mengupayakan de-kolonisasi hukum internasional, Branwen Gruffydd Jones (ed.), Boulder/New York: Decolonizing International Relations, Roman and Littlefield Publishers Inc., 2006.

- Mengenai perbedaan ontologis dan epistemik, lihat Nelson MaldonadoTorres, ‘On the Coloniality of Being: Contributions to the Development of a Concept’, Cultural Studies vol. 21, no. 2–3, 2007, hlm. 240–70.

- Saya tentu saja memirkan Tony Bennet, The Birth of the Museum. History, Theory, Politics. London: Routledge, 1995, hlm. 60ff, tapi juga kajian yang lebih spesifik seperti Nick Prior, Museums and Modernity, Art Galleries and the Making of Modern Culture, Oxford: Berg Publisher, 2002, dan Gisela Weiss, Sinnstiftung in der Provinz: Westfälische Museen im Kaiserreich, Paderborn: Ferdinand Schöning Verlag, 2005; dan ulasan Eva Giloi for H-German, Juni, 2007 (https://www.h-net.org).

- Walter D. Mignolo, ‘Museums in the Colonial Horizon of Modernity’, Konferensi Tahunan CIMAM, São Paulo, November 2005, hlm. 66–77, (http://www.cimam.org).

- Dua contoh de-kolonisasi dalam instalasi-instalasi museum misalnya, Fred Wilson’s Mining the Museum (http://www.citypaper.com); and Pedro Lasch, Black Mirror/Espejo Negro (http://www.ambriente.com).

- Sebuah contoh dari kasus ini dapat ditemukan dalam Immanuel Kant, Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime (particularly section IV), Berkeley: University of California Press, 1960.

- Antony Anghie, ‘Francisco de Vitoria and the Colonial Origins of International Law’ in Eve Darian-Smith and Peter Fitzpatrick (eds.), Laws of the Postcolonial, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999, hlm. 89–108.

- Sejarah de-kolonial mengenai hukum internasional dapat ditemukan dalam Siba N’Zatioula Grovogui, Sovereigns, Quasi Sovereigns, and Africans, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1996.

- Anghie, op. cit., p. 102 (penekanan ditambahkan).

- Analisis Franz Hinkelammert tentang inversi hak-hak asasi manusia Locke sangat membantu untuk memahami sisi ganda /kepadatan ganda dari ‘modernitas/kolonialitas’ dan bagaimana retorika modernitas terus melenyapkan kolonialitas. Lihat tulisannya ‘The Hidden Logic of Modernity: Locke’s Inversion of Human Rights’, 2004.

- Jelas sekali bahwa seorang intelek Jepang, Nishitan Osanu, memiliki argumen yang meyakinkan bahwa ‘anthropos’ dan ‘humanitas‘ adalah dua konsep Barat. Memang, mereka menghasilkan efek realitas ketika cita-cita modern ‘humanitas‘ tidak bisa ada tanpa penemuan modern/colonial atas ‘anthropos‘. Pikirkan perdebatan soal imigrasi di Eropa, misalnya. Disanalah kita memiliki modernitas/kolonialitas dalam versi terbaiknya. Lihat Nishitai Osamu, ‘Anthropos and Humanitas, Two Western Concepts’ in Naoki Sakai and Jon Solomon (eds.), Translation, Biopolitics, Colonial Difference, Hong Kong: Hong Kong University Press, 2006, hlm. 259–74.

- Anghie, op. cit., p. 103 (penekanan ditambahkan).

- Lihat argumen yang meyakinkan tentang masalah ini, oleh Donald Preziosi, ‘Brain of theEarth’s Body: Museums and the Framing of Modernity’, in Bettina Messias Carbonell (ed.), Museum Studies. An Anthology of Contexts, London: Blackwell, 2004, hlm. 71–84.

- Lihat Mahubani, op. cit., note 9, dan juga argument provikatifnya dengan judul ‘Can Asians Think?’ (http://dir.salon.com).

- Misalnya, Modernitas di Eropa Tengah, 1918–1945 adalah salah satu dari pameran-pameran yang ‘meningkatkan’ Eropa Barat dengan menganut modernitas. National Gallery of Art, Washington D.C, 10 Juni – 10 September 2007.

Wala terjemahan enak, bisa dicerap dengan mudah…good job Dimas

Terima kasih banyak om Marno yang setia membaca tulisan-tulisan di laune.