Aku berkisar antara mereka sejak terpaksa

Bertukar rupa di pinggir jalan, aku pakai mata mereka

pergi ikut mengunjungi gelanggang bersenda:

kenyataan-kenyataan yang didapatnya.

(bioskop Capitol putar film Amerika,

lagu-lagu baru irama mereka berdansa)

Kami pulang tidak kena apa-apa

Sungguhpun Ajal macam rupa jadi tetangga

Terkumpul di halte, kami tunggu trem dari kota

Yang bergerak di malam hari sebagai gigi masa.

….

Kutipan di atas adalah penggalan puisi Chairil Anwar berjudul Aku Berkisar Antara Mereka. Dalam buku kumpulan puisi Aku Ini Binatang Jalang, yang diterbitkan ulang oleh Gramedia Pustaka Utama (2022) pada peringatan seratus tahun Chairil Anwar, titimangsa pada puisi ini menunjuk angka 1949 sebagai keterangan tahun penulisan. Puisi ini boleh jadi ditulis di tahun-tahun terakhir kehidupan penyair yang diakui memberi pengaruh signifikan bagi pertumbuhan sastra Indonesia modern itu.

Chairil Anwar lebih banyak dikenal lewat ‘mitos binatang jalang’. Sajak-sajak awalnya cenderung individualis, amat personal dan berkutat dengan kegelisahan-kegelisahannya sendiri. Di sajak “Sia-sia”, ia berkutat dengan kesepian-kesepian diri yang bergulat dengan cinta, sebagaimana bisa kita temukan di puisi “Tak Sepadan” bahkan hingga “Senja di Pelabuhan Kecil” yang ditulis pada 1946. Puisi-puisi dengan corak religiositas yang kuat bisa ditemui dalam “Doa” dan “Isa”.

Di beberapa sajak seperti “Diponegoro”, ia memberi api pada nasionalisme. Pembacaan atas sajak “Aku” versi Deru Campur Debu atau “Semangat” versi Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus, menciptakan spektrum penafsiran yang lebar dan dalam, mulai dari yang paling personal hingga politis.

Memilih hidup sebagai penyair tak serta-merta menjadikan dirinya sebagai seorang yang tertutup dan tak mampu bersosialisasi. Chairil adalah seorang anak kota, anak zaman. Chairil lahir dan tumbuh di Medan sebelum pindah ke Batavia. Medan di masa itu adalah kota yang riuh dengan interaksi interlokal maupun internasional. Sebagaimana wilayah Melayu-Sumatra umumnya, tradisi tulisan berkembang begitu pesat. Pers sangat aktif dan memacu gerakan-gerakan sosial politik maupun seni budaya. Dengan latar belakang demikian, tentu Chairil tak butuh banyak adaptasi ketika harus merantau ke Batavia. Kehidupan Chairil sudah barang tentu dilingkupi oleh tren urbanisasi yang kian masif dan cepat pasca kemerdekaan Indonesia.

Menulis untuk National Geographic pada perayaan 100 tahun Chairil Anwar, Hasan Asphani membagikan catatan yang menarik tentang Chairil dan kota Jakarta. Bersama Marco Kusumawijaya, arsitek yang banyak menulis tentang isu arsitektur dan kota, mereka menelusuri ulang jalan-jalan yang pernah dilalui Chairil, lantas coba melihat Jakarta melalui kacamata Chairil, baik ketika hidup maupun lewat karya-karyanya.

Dalam tulisan tersebut, diceritakan bahwa pada awal-awal perantauannya di Batavia, Chairil tinggal bersama Sutan Sjahrir. Oleh teman-temannya, Chairil dikenal sebagai seorang yang terbuka. Ia bergaul dengan siapa saja. Ia kerap nongkrong bersama seniman-seniman di Pasar Senen, dengan pembuat film, dengan politisi, dengan tukang becak dan pedagang kaki lima.

Seniman dan Pasar Senen adalah dua hal yang penting di Jakarta. Pasar Senen kala itu menjadi satu-satunya yang buka dua puluh empat jam, dengan banyak pedagang kecil dan pembeli kelas menengah ke bawah. Konon, seniman yang sering nongkrong di Pasar Senen ini kemudian dikenal dengan sebutan ‘Seniman Senen’ dan berpengaruh dalam mendorong Ali Sadikin membangun Taman Izmail Marzuki serta Dewan Kesenian Jakarta.

Dalam tulisan itu juga, Marco Kusumawijaya menyebut Chairil sebagai manusia modern, yang membentuk dan terbentuk di Jakarta, kota yang mengembangkan modernitas dalam dirinya.

“Chairil menggubah bahasa, sehingga mampu menangkap gejala-gejala modernitas itu. Kita ingat pidatonya: kita hidup sekarang dalam 1.000 kilometer per jam. Pada bagian lain di pidato itu dia bilang: Pengetahuan dan teknik zaman ini tinggi sudah. Ia menyebut rontgen dan istilah-istilah modern pada zaman itu,” kata Marco. (Asphani, 2022)

Di sajak “Aku Berkisar Antara Mereka”, kita melihat bagaimana cerapan Chairil atas modernitas terlihat dalam pemilihan diksi-diksinya: bioskop Capitol, berdansa, halte, kota, trem, film Amerika, sifilis, dan bom atom. Ia pun tidak hanya berhenti pada diksi. Ia menyebut trem bergerak sebagai gigi masa, menunjukkan bagaimana pertemuannya dengan hal-hal modern benar-benar ia tandai sebagai pengalaman manusia yang kemudian direfleksikannya. Intuisi kreatifnya sadar benar bahwa ia sedang hidup dalam sebuah gerak laju perubahan yang tak saja ada di depan mata, tetapi telah menelan habis seluruh dirinya. Ia ada di dalam arus itu, fenomena itu. Tak bisa menolak atau mengelak gigi-gigi masa yang terus mengunyah, melahap.

Marco Kusumawijaya menandai satu hal yang juga menarik dalam puisi ini yaitu dalam serba kegamangan usia muda menghadapi serba pergerakan, Chairil tetap bersetia pada kesamaan rima ‘a sebagai perangkat artistik dan semantik. Marco menafsirkan pilihan itu sebagai kesadaran atas struktur di tengah chaos, kebutuhan akan sesuatu yang tetap di tengah segala riuh perubahan. Pada saat yang sama, trem yang terlambat, di tengah malam, yang bikin panik dan gelisah para penumpang yang menunggu di bawah guyur hujan deras bisa juga dibaca sebagai isyarat reflektif bahwa pola berulang tidak melulu berarti sebuah keteraturan yang bernilai tetapi juga sebuah mekanisme robotik yang hanya mengkonstruksi manusia sebagai sebuah mesin peradaban.

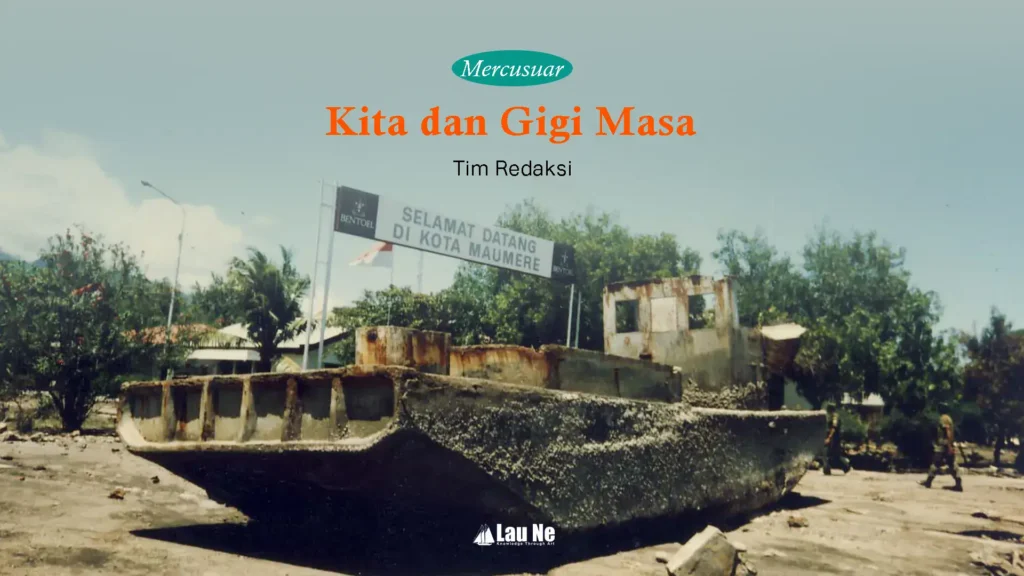

Puisi “Aku Berkisar Antara Mereka” memberi perspektif menarik tentang ‘kita’ berhadapan dengan ‘gigi masa’ yang mengubah ruang hidup: desa menjadi kota, kepercayaan menjadi agama, mitologi menjadi sains. Dengan perspektif ini, mari kita lihat tawaran-tawaran para penulis di Lau Ne edisi kali ini ketika merefleksikan fenomena perubahan dalam ruang hidup mereka masing-masing.

Pada Jangkar, ada dua tulisan yang memotret refleksi manusia atas perubahan dengan cara dan fokus yang amat berbeda.

Dalam Batang-Batang Rupama: Perjalanan Penciptaan Pertunjukan Bersama, Abdul Masli, dkk. dari Studio Patodongi menulis sebuah modul penciptaan bersama karya Batang-Batang Rupama yang berfokus pada pengalaman personal aktor atas perubahan yang terjadi di kota Makassar dan refleksi mereka atas perubahan tersebut. Pendekatan yang dipakai amat menarik karena memadukan riset, penciptaan karya kreatif, dan dokumentasi proses yang komprehensif. Memilih jalan sebagai situs yang diselidiki dan berjalan kaki sebagai metode riset, proses penciptaan pertunjukan ini terlihat menjanjikan karena menitikberatkan partisipasi aktif-timbal balik antara warga – pengkarya – warga sebagai subjek yang bebas.

Berjalan kaki merupakan metode yang sangat penting untuk mengungkapkan dialog dan pertukaran yang menarik antara seni, arsitektur, studi perkotaan, ekologi, dan teknologi. Berjalan kaki, dengan perspektif holistik, mengungkap berbagai lapisan pengalaman dalam hubungan antara manusia dan tempat.

Menggunakan pendekatan antropologi, Yeni Yulia Andriani coba menilik pewarisan mantra pertahanan diri yang sering digunakan oleh para perempuan di Cijulang. Ia juga merekam alasan para perempuan memilih mempraktikkan tradisi pembacaan mantra perlindungan diri meski praktik tersebut berada dalam pusaran diskusi etik yang tidak selesai. Diskusi etik itu terutama berkaitan dengan pengaruh agama Islam yang makin kuat di sana, dengan perbedaan nilai yang amat mendasar dengan kepercayaan tradisional. Yang menarik dari tulisan ini adalah catatan mendalam yang bersumber dari pertemuan serta wawancara dengan narasumber primer dijajarkan tanpa ada upaya untuk memberi justifikasi atas data-data yang berbeda. Teori sebatas digunakan untuk menavigasi riset. Selebihnya penekanan pada data empiris memberi subjektivitas yang kuat pada orang-orang yang bergulat dengan praktik tersebut.

Pada rubrik Layar, Lestari menyajikan refleksi yang menarik atas pengalamannya menjalani residensi di Karo. Ia bercerita tentang proses residensi, pertemuannya dengan tradisi dan sejarah lokal yang memantiknya untuk mendalami tari Landek. Selama berproses, Lestari menemukan hal-hal yang baru dan eksotis, yang merangsangnya untuk menjelajah lebih jauh dan dalam perihal tradisi. Meski demikian, ia tetap menyadari bahwa ia punya jarak dan kemungkinan tatapan yang bias atas tradisi yang ingin ia geluti. Lebih dari pada itu, Lestari mencatat pentingnya mengakui agensi dan mendorong partisipasi warga lokal sebagai pemilik, pelaku, serta pewaris utama tradisi dalam program-program residensi di situs-situs spesifik, seperti yang dijalaninya kali ini. Dalam catatan prosesnya berjudul Dari Ekspedisi Menjadi Koreografi: Catatan Perjalanan dan Proses Residensi Tendi Karo Volkano, kita bisa melihat bagaimana perspektif koreografi yang dimilik Lestari amat membantunya memetakan juga menavigasi hal-hal yang ada disekitarnya, selain pengetahuan itu terutama bisa diterapkan pula dalam penciptaan karya kreatif.

Lewat catatan perjalanan berjudul Kampung Halaman yang Terjebak Masa Lalu dan Masa Depan, kita dapat melihat bagaimana gigi masa menggerus habis ruang hidup manusia. Amanatia bercerita tentang kampung halamannya, Porong, dan segala kompleksitas yang dihadapi kampung tersebut. Ia yang bersekolah di Yogyakarta, pulang ke kampung dan dengan hati yang penuh dedikasi ingin membuat perubahan. Dengan ijazah yang ada, ia menjadi guru. Ia berhadapan dengan cerita-cerita gelap tentang para istri yang ditinggalkan suami-suami, mata pencarian penduduk yang tak jelas, kemiskinan yang tak bisa diatasi, kehamilan di usia muda, dan berbagai masalah lainnya. Saking terbiasa dengan kemiskinan yang melingkupinya, warga bahkan tak sadar bahwa mereka sedang punya masalah. Hal itu membuat Amanatia merasa kehadirannya tak berguna hingga ia putus asa dan memutuskan berhenti menjadi guru.

Penggambaran Amanatia mengenai Porong pasca tragedi Lapindo serupa Comala dalam novel Pedro Paramo: sebuah kota mati. Tak ada gerak pembangunan. Tak ada proyeksi untuk masa depan. Sejarah jadi dongeng pengantar tidur. Identitas seperti tak lagi dibutuhkan. Bahkan, makam-makam kerabat yang ada di sana, tak lagi bisa dikenali, tak lagi ditandai.

Mungkin pengurus makam mengecat ulang batu nisan tapi belum sempat menuliskan kembali nama-nama orang yang berbaring di sana. Mungkin, ia pikir anak cucu cicit akan selalu hapal di mana letak makam keluarganya. Saya rasa, saya menaburkan bunga di beberapa makam yang keliru. Andaikata roh-roh leluhur saat itu bangun dari kubur dengan raut muka kesal, menegur kecerobohan saya, maka akan saya ceritakan pada mereka perkara-perkara yang tak sempat mereka saksikan.

Di rubrik Nahkoda, percakapan antara S.Z Nufus dan Maulana Yudhistira dalam tulisan berjudul Memori Rasa: Ruang Mencatat dan Merawat Pengetahuan Pangan di Samarinda sungguh menggugah hati dan selera. Sejak 2023, Maulana Yudhistira melalui aktivisme gastronomi nusantara di Samarinda, menjalankan gerakan kolektif Memori Rasa. Yudhis, begitu nama panggilannya, berinisiatif menggunakan kuliner sebagai medium penghubung generasi muda dengan budaya lokal, serta mendorong konsumsi pangan lokal terutama di Samarinda. Dalam obrolan mereka, kuliner ditempatkan sebagai hal yang signifikan dalam membangun identitas kolektif maupun personal seseorang. Pengetahuan tentang topik-topik seputar kuliner dan identitas diedar di atas meja pembaca. Jika di Porong, sepertinya tak ada lagi yang relevan untuk memperkuat identitas, di Samarinda, kuliner jadi salah satu yang efektif.

Tujuh puluh lima tahun setelah “Aku Berkisar Antara Mereka” ditulis, puisi ini muncul dalam bentuk lagu pada album Hujan Orang Mati, dialihwahanakan oleh Ugoran Prasad bersama Majelis Lidah Berduri. Sebelumnya, “Aku Berkisar Antara Mereka” pernah ditampilkan dalam repertoar Biotope Gerimis Demam, proyek kolaborasi Majelis Lidah Berduri, Garasi Performance Institute, Frau, dan Raja Kirik, diproduksi sebagai bagian dari Collabonation IM3. Lagu ini ada di nomor terakhir setelah berturut-turut Peta Langit, Larung; Bioskop, Pisau Lipat; dan Dinding Propaganda.

Di video Biotope Gerimis Demam, sebuah kendaraan pembangunan serupa eskavator yang sedang mengangkat dinding tinggi bergerak dari sisi kanan layar dan berusaha menghimpit para pemain band di sisi sebelah kiri. Keduanya masing-masing saling hadap-menghadap. Eksavator terus bergerak menghimpit, sementara manusia-manusia terus terhimpit, dilingkungi deru alat berat, musik dan lirik dari lantunan vokal yang terus berulang:

kenyataan-kenyataan yang didapatnya, kenyataan-kenyataan yang didapatnya

gigi masa, gigi masa, gigi masa

semoga segala sifilis dan segala kusta, semoga segala sifilis dan segala kusta,

Kita seperti mendengar mantra-mantra para perempuan di Cijulang, atau doa-doa yang dilantunkan Amanatia pada makam-makam yang keliru. Setelah tujuh puluh lima tahun Chairil gelisah menghadapi trem yang bergerak sebagai gigi masa, hari ini kita masih juga terus terhimpit oleh desakan pembangunan dan laju gerigi masa yang terus mengunyah, melahap, memutuskan kita dari segala yang bisa kita pijak.

kenyataan-kenyataan yang didapatnya, kenyataan-kenyataan…

Referensi:

Chairil Anwar, Aku Ini Binatang Jalang, (2022) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hasan Aphani, Bagaimana Wajah Kota Jakarta di Mata Pujangga Chairil Anwar? (2022) dalam https://nationalgeographic.grid.id/read/133257763/bagaimana-wajah-kota-jakarta-di-mata-pujangga-chairil-anwar diakses pada 30 November 2024