Malam itu, 15 Desember 2023, dengan penuh antusias saya menapaki tangga, memasuki lobi Laboratorium ISI Jogja, di Sewon, Bantul. Instalasi rumah-rumah pohon beserta aneka boneka berukuran kecil dan besar sudah tersedia di sana, seolah menyambut tamu yang masuk. Cahaya kuning temaram membuat suasana terasa hangat, meski banyak tubuh saling berdesakan diiringi suara saling sapa di sana-sini.

Setelah agak lama memperhatikan instalasi tersebut, saya bergerak menjumpai beberapa kenalan, menyapa satu dua orang lalu memilih melipir ke pinggir ruangan sambil menunggu pintu gedung pertunjukan dibuka. Antusiasme saya semata-mata terarah pada pertunjukan berjudul Stream of Memory, salah satu karya termutakhir Papermoon Puppet Theatre (selanjutnya disingkat Papermoon) yang bakal saya tonton.

Papermoon adalah salah satu yang bikin saya jatuh cinta pada teater. Saya masih bisa mengingat perasaan selepas menonton Puno, Letter to The Sky (selanjutnya disingkat Puno), salah satu pertunjukan mereka yang dipentaskan di LIP Bandung, 2018 silam. Saya tak pernah merasa rugi membayar tiket pertunjukan yang kala itu boleh dibilang mahal untuk ukuran anak magang di galeri seni dengan stipendium pas-pasan.

Puno bercerita tentang hubungan kasih sayang antara seorang anak perempuan bernama Tala dengan ayah sekaligus keluarga satu-satunya, yang ia panggil Papa Puno. Di awal, pertunjukan menghadirkan keakraban hubungan ayah anak ini. Pada bagian selanjutnya, Tala harus rela melepas kepergian sang ayah yang dipanggil Tuhan. Untuk mengobati kerinduannya, Tala menulis surat-surat dalam bentuk perahu kertas, melarungkan perahu itu dan berharap pesan-pesannya sampai ke surga.

Puno menyoal kembali ‘kehilangan’ lewat kisah yang sederhana tetapi penuh misteri dan dialami semua orang. Puno bisa begitu menyentuh karena pertunjukan ini mampu menghadirkan adegan di atas panggung dengan intensitas yang begitu kuat sehingga siapapun bisa berempati dan kemudian bercermin pada kisah ini.

Saya punya ekspektasi besar, bakal mengalami pengalaman serupa di pertunjukan Stream of Memory. Tak masalah bagi saya, menempuh perjalanan udara dan darat selama lebih dari 12 jam untuk memenuhi undangan dan kembali menyaksikan kejutan-kejutan dari Papermoon.

Cerita yang Sederhana, Artistik yang Khas

Meski saya tahu pertunjukan ini bakal menggabungkan teater, tari, seni rupa, musik, dan media baru, kemunculan tari di awal pertunjukan bagi saya adalah sesuatu yang spektakuler. Tari yang dibawakan tidak berusaha menghadirkan seluruh tubuh penari. Meski keseluruhan tubuh penari adalah bahasa, ia bukanlah kalimat utama yang ingin disampaikan.

Dengan seluruh tubuh dan gerak yang berlangsung dalam gelap, para penari berusaha menghadirkan setitik kecil cahaya dengan ekor yang menari-nari, seperti kunang-kunang di malam gelap. Jika itu di dalam air, ia seperti berudu-berudu bercahaya pada ekornya, yang berenang meliuk-liuk di aliran arus sungai. Seluruh tubuh penari ‘melayani’ titik cahaya ini, dengan intensitas dan dinamika yang kuat juga beragam, menghadirkan pengalaman yang sangat puitis.

Di sela-sela koreografi tersebut, muncul sosok Kali, boneka raksasa setinggi 3,5 meter. Ia hadir tidak dalam bentuk utuh tetapi siluet-siluet berbias cahaya lampu dan mapping dari proyektor. Ia seperti silau, kagok oleh cahaya dan makhluk-makhluk seperti berudu tadi. Muncul sebentar, seperti pelarian yang berhasil disorot lampu helikopter pengejarnya, Kali lalu lenyap. Ia hilang dalam kegelapan. Kemunculan Kali di awal tentu bikin penasaran. Karena ia hadir dengan cara yang begitu indah, juga karena penonton tak tahu, cerita apa yang akan menggerakkan petualangan selanjutnya.

Kekuatan Papermoon untuk saya terletak pada craftsmanship yang jitu dalam membangun setting dan elemen-elemen artistik pendukungnya. Boneka-boneka mereka begitu punya karakter. Unsur material dalam pembentukan boneka, mulai dari pilihan bahan untuk rangka, kulit, dan teknik memainkannya sungguh-sungguh memperhitungkan efek estetika yang kuat.

Set bisa diubah-ubah menjadi beberapa bentuk visual. Satu properti bisa jadi sampan, bisa jadi meja, bisa jadi rumah, bisa jadi jembatan. Pilihan bentuk pencahayaan dan musik latar pun amat teliti dalam membangun emosi dan suasana, memperkuat adegan para aktor yang menghidupkan boneka-boneka. Mapping maupun teknik-teknik bayangan yang dikerjakan secara manual tidak saling meniadakan tetapi sama-sama membangun lanskap yang membuka wawasan penonton. Panggung disulap menjadi dunia imaji yang membentuk ruang bagi guliran peristiwa-peristiwa dalam cerita.

Artistik yang dibuat dengan teliti ini mendukung cerita yang umumnya berangkat dari premis yang sederhana. Stream of Memory berkisah tentang Sang, Jun, dan Kali. Sang dan Jun adalah dua orang sahabat yang sehari-hari menghabiskan waktu bermain di pinggir sungai. Sang dan Jun ditampilkan sebagai dua boneka kecil yang luwes dan ceria. Suatu ketika, badai dengan arus besar sungai menghanyutkan Sang. Di tengah situasi sakaratul, Sang bertemu Kali yang menjadi metafora dari sungai itu sendiri. Kali membawa Sang berjumpa dengan satwa-satwa purba dan makhluk-makhluk mistikal yang hidup bersama dengan Kali dalam dunianya. Dibantu oleh teman-teman barunya itu, Sang akhirnya bisa melalui badai, menemukan jalan pulang, dan kembali ke desa. Di sana, ia berjumpa kembali dengan Jun dan penduduk-penduduk desa yang telah cemas juga gelisah mencari dengan rakit-rakit pun sampan-sampan.

Kemunculan Kali dalam pertunjukan ini adalah momen yang menarik. Ia muncul dari belakang layar yang terangkat. Sosok besar itu disorot oleh lampu kuning dari balik tubuhnya. Asap mengepul memberi efek magis. Langkah berat boneka tersebut diiringi musik latar yang begitu dramatis. Kali merangkul Sang yang hanyut. Mendekap dan menggendongnya seperti seorang kakek menggendong cucunya dengan penuh cinta.

Momen hanyutnya Sang mengingatkan saya pada adegan sakaratul maut Papa Puno. Diiringi musik yang melankolis dan cahaya yang sendu, tubuh Papa Puno melayang-layang, dibayang-bayangi oleh sosok seperti malaikat-malaikat kecil bertubuh tambun serupa hantu-hantu di film Casper. Adegan melayang diulang dengan tempo dan dinamika yang berubah-ubah. Bayang-bayang juga terus bergerak, berganti dinamika dan tempo.

Musik terus mengalun, membangkitkan teror auditif yang turut mengubah suasana hati. Ada perasaan sedih, ada keindahan yang perih, juga cermin besar yang memaksa saya mau tak mau menelusuri kembali kehilangan dan kekosongan yang mungkin saya alami.

Sang juga menyaksikan dan mengalami makhuluk-makhluk purba dan mistikal yang membentuk dunia Kali dilanda krisis, mulai dari bencana alam hingga eksploitasi manusia. Pada momen ini, pengalaman Sang secara kuat diproyeksikan untuk membangun empati tentang krisis ekologi global.

Dalam konteks Stream of Memory, cerita mengalir pada kenyataan bahwa masih ada banyak kasus pengrusakan alam yang sebenarnya adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Gajah yang diburu, badai yang melanda desa, hutan yang terbakar adalah sedikit dari kasus-kasus umum dan biasa yang bisa dipakai untuk melihat kenyataan krisis ekologi yang genting dan punya efek jangka panjang.

Saya ingin menunjuk bagaimana peristiwa yang kerap dilihat lazim itu coba diselami lebih dalam dan dihadirkan ulang dengan memanfaatkan elemen-elemen artistik yang tersedia. Momen sakaratul maut tidak dilihat secara fisik belaka, tetapi ditimbang unsur psikologis dan spiritualnya, sehingga yang berusaha dihadirkan adalah tak semata hal-hal lahiriah tetapi juga dinamika batin, sekelumit epistemologi, dan jejaring masalah dari peristiwa tertentu. Stilisasi pada adegan-adegan membuat pernyataan-pernyataan yang ingin disampaikan menjadi asing tetapi pada saat yang bersamaan terasa dekat. Kali yang murung adalah gambaran dari duka ekologis yang sedang jadi krisis besar dan pengalaman seluruh makhluk di dunia.

Perihal kesederhanaan dan keindahan ini, saya mengingat puisi Sapardi Djoko Damono yang kerap disalahtafsirkan: Aku ingin mencintaimu dengan sederhana/dengan kata yang tak sempat diucapkan/kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kesederhanaan cerita dalam pertunjukan Papermoon menuntut presentasi yang kuat ditopang oleh komposisi elemen-elemen artistik yang rumit dan teliti. Cerita yang sederhana bisa jadi adalah kegetiran yang ajaib sebab melampaui serba kemungkinan.

Panggung dan Lapis-lapis Kepenontonan

Ketika saya masuk ruang pertunjukan, aktivitas di atas panggung sudah berlangsung. Beberapa aktor seperti terlihat memancing di sekitaran area Delta, salah satu area penonton yang terletak di panggung pertunjukan. Aktivitas itu berlangsung khusuk tetapi santai. Senda gurau terdengar dari arah panggung. Ada jeda sekitar 15 menit dari awal saya masuk sampai dengan sambutan sutradara yang menyapa hadirin dan membuka pertunjukan.

Saya memperhatikan plafon gedung yang berwarna putih. Plafon itu memantulkan cahaya dari panggung ke seluruh ruangan. Kadarnya semakin tinggi ketika pertunjukan berlangsung dan cahaya di panggung makin terang. Hal ini cukup mengganggu pandangan mata. Ketika pertunjukan dimulai, saya berusaha mengabaikan gangguan ini dan menyaksikan dengan seksama adegan-adegan di atas panggung.

Sebagai undangan, saya diberikan kursi di area A. Nomor kursi saya P27, tepat di ujung kanan, dipisahkan oleh lorong dengan area B. Di belakang saya masih ada sekitar tiga atau empat kursi, saya lupa persisnya. Di benak saya, ini posisi yang ideal untuk menonton. Sebab pandangan mata saya bisa menjangkau keseluruhan panggung dan menangkap adegan dalam sudut pandang yang luas.

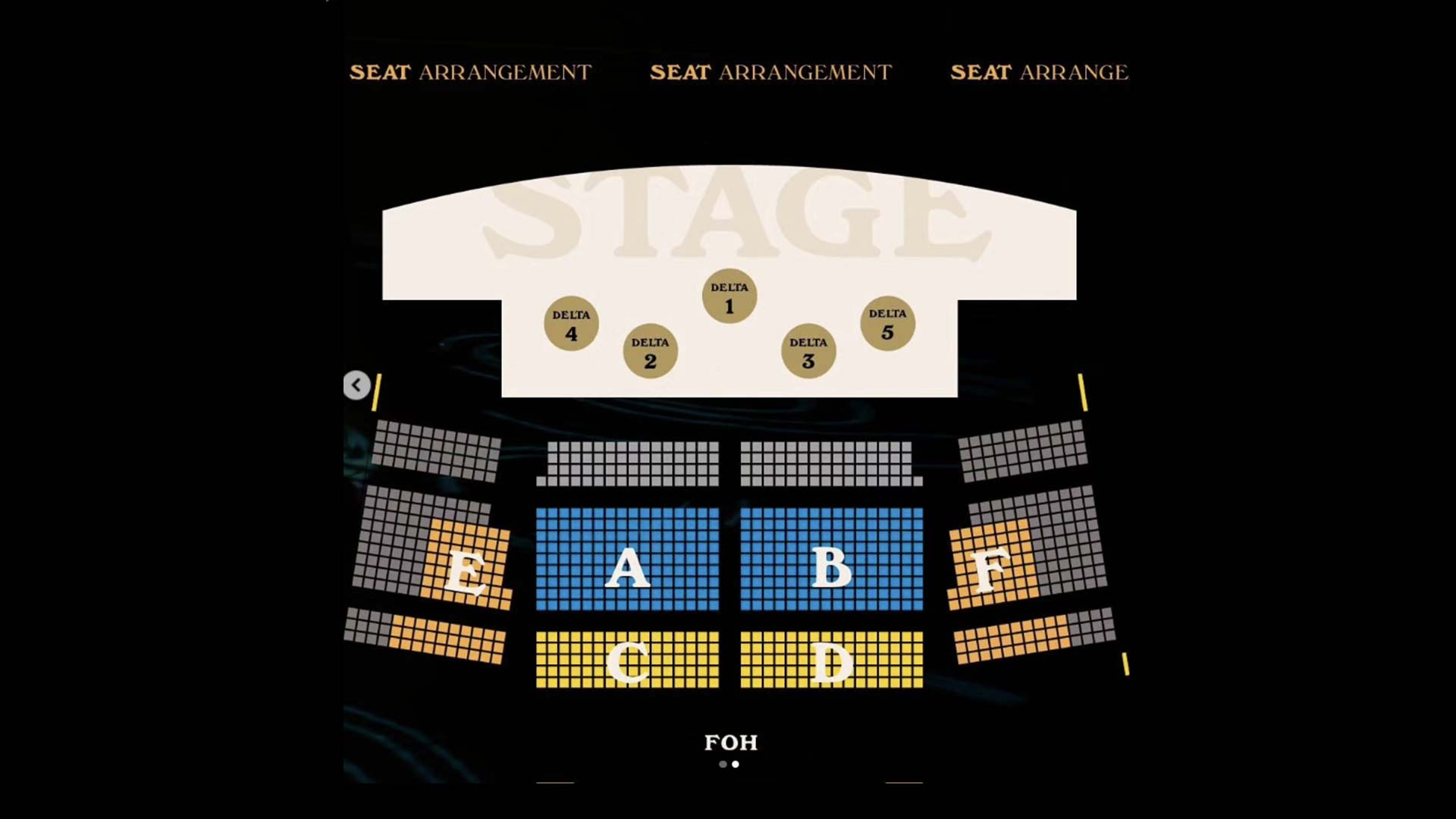

Untuk lebih rinci, mesti saya jelaskan. Penonton Stream of Memory dibagi ke dalam tujuh area. Ada area Delta yang terletak di sekitaran panggung, hampir menyatu dengan area pertunjukan. Area yang lain terletak di tribun penonton, masing-masing ditandai dengan abjad A-B untuk level tengah yang simetris dengan panggung, C-D untuk level atas yang juga simetris dengan panggung, dan E-F yang ada di sisi kiri dan kanan level tengah dan atas tribun penonton. Area E-F ini agak menyamping dan tak terlalu simetris dengan panggung.

Hal yang menurut saya paling jadi soal adalah perkara intensitas dan proyeksi pertunjukan di atas panggung terhadap penonton. Dari bangku tempat saya duduk, saya seperti melihat lapisan-lapisan kepenontonan. Saya merasa seperti sedang menonton orang menonton pertunjukan teater. Ini pertama-tama muncul ketika saya harus menunggu sambil menyaksikan peristiwa di area Delta sebelum host membuka pertunjukan.

Dalam banyak adegan setelahnya, misalnya ketika dua tokoh boneka bermain-main di dermaga, saya tidak merasakan proyeksi kehadiran mereka tertuju pada penonton di area yang saya tempati. Interaksi keduanya seolah pertama-tama ditujukan pada penonton di area Delta. Ukuran boneka yang kecil dan komunikasi verbal yang minim juga membuat saya kesulitan mengalami adegan yang berlangsung di atas panggung. Sehingga sekali lagi, saya seperti mengintip dari jauh orang menonton pertunjukan teater.

Upaya para aktor menghadirkan suara kedua boneka yang sedang bercakap lewat gumam agak mengganggu saya. Terutama karena itu berlangsung dalam durasi yang cukup lama dan berulang. Jika pertunjukan ini sedari awal meniatkan ketidakhadiran percakapan verbal melalui vokal, saya kira pilihan bercakap melalui gumam punya masalah. Sebab gumam adalah upaya berbahasa yang paling sederhana yang sebenarnya adalah cara berbahasa itu sendiri. Sialnya, asosiasi saya pada cara berbahasa seperti itu hanya tertuju pada makhluk-makhluk primitif atau anak kecil yang baru belajar berbahasa. Seperti mengeskalasi proyeksi adegan yang tidak dapat saya alami secara visual, suara-suara ini terasa mengganggu karena saya jadinya semakin tidak bisa memahami dan mengalami peristiwa yang sedang terjadi di atas panggung secara intens.

Saya kembali merujuk pada Puno. Untuk saya, salah satu keberhasilan pertunjukan ini adalah kemampuan para aktor dalam menghadirkan karakter para tokoh dan kemudian cerita lewat pengelolaan ruang dengan proyeksi yang terasa dekat juga personal.

Sebenarnya, di beberapa bagian adegan Puno, para aktor juga menghadirkan bahasa gumam, tetapi dalam intensitas dan durasi yang untuk saya proporsional. Yang juga menarik adalah kemampuan aktor memainkan beberapa layer peran, sebagai Tala atau Puno yang karakter-karakternya melekat pada boneka dan sebagai aktor tanpa nama yang menjadi teman ngobrol kedua tokoh boneka ini.

Aktor seolah hilang karena ia dituntut untuk memainkan karakter boneka sebagai perpanjangan dirinya (self extend). Namun, ia juga bisa saja hadir memainkan peran tertentu sebagai aktor di luar karakter boneka. Untuk saya, transisi keluar-masuk ini adalah keterampilan tersendiri yang dikelola dengan sangat mahir dan profesional.

Para aktor juga terasa leluasa mengelola ruangan, sehingga boneka seolah bisa muncul dari mana saja. Ia bisa dari tengah-tengah penonton. Ia bisa tiba-tiba berada di depan penonton. Elemen artistik yang tersebar hampir di seluruh ruang pertunjukan juga jadi unsur yang amat menentukan. Siluet-siluet serta bayangan-bayangan yang rasanya sederhana tetapi dekat dengan asosiasi penonton dan instrumentalia yang penuh dinamika turut membangun imajinasi penonton.

Saya ingat bagaimana perahu-perahu kertas seperti turun dari atas langit dan tiba-tiba saja ada di hadapan penonton. Kita bisa membaca harapan dan doa dari banyak orang untuk yang mereka kasihi lewat tulisan-tulisan di badan perahu kertas. Penonton diminta turut menuliskan doa-doa dan harapan mereka terhadap orang yang mereka cintai, yang telah lebih dahulu berpulang atau terpisah jarak dan waktu dari mereka.

Meski berlangsung di akhir, untuk saya adegan ini jadi penutup yang amat personal. Ia meminta interaksi dan partisipasi yang nyata dengan penonton yang pasti punya pengalaman yang kurang lebih bertaut dengan cerita di panggung. Tala yang kehilangan, adalah kita yang juga turut dibentuk oleh kekosongan-kekosongan.

Saya, sayangnya, tak mengalami intensitas keintiman yang sama dengan yang muncul pada pertunjukan Puno ketika saya menyaksikan Stream of Memory. Saya kira faktor pengelolaan ruang pertunjukan dan strategi pemanggungan yang jadi salah satu kekuatan dari pertunjukan-pertunjukan Papermoon perlu terus-menerus dinegosiasi seturut konteks dan situasi.

Mari Kita Tak Lagi Memunggungi Sungai (Laut)

Di area instalasi, di lobi Laboratorium ISI, perhatian saya tercuri oleh Kali yang membiaskan bayangan di plafon gedung berwarna putih. Kali berparas sendu. Bayangannya memproyeksikan gelap pada ruangan di baliknya, membuat kontras dengan kehangatan yang ada di area depan. Ia seperti seorang tua yang sedang memikirkan sesuatu. Sementara gelap membayang dari belakang. Perasaan ini buat bulu-bulu telinga saya terasa sedikit merinding.

Jika Kali adalah metafora atas sungai dan pertunjukan Stream of Memory ingin menampilkannya sebagai the forgotten giant, maka pertunjukan ini sedang melakukan pembacaan kembali orientasi spasial dan teritorial kita, dalam konteks negara bangsa modern maupun hidup bersama sehari-hari sebagai manusia berbudaya.

Saya tak akrab dengan sungai. Sebagai anak yang lahir dan besar di pinggiran kota Maumere dan bisa melihat laut dari teras rumah, saya mengalami Kali sebagai laut. Sebagaimana sungai, laut adalah entitas yang terus dipunggungi, dilupakan dalam waktu yang terbilang lama. Laut dan sungai kini kerap dimaknai sebatas area belakang rumah, tempat saluran limbah-limbah rumah tangga tertuju, diabaikan, dilupakan.

Kali mengingatkan saya pada lagu ‘nenek moyangku seorang pelaut’, tanda bahwa sungai dan laut menjadikan nusantara sebuah wilayah terbuka, area pertemuan, medan interaksi dan kontestasi budaya serta peradaban. Kali mendorong penonton untuk melihat lagi Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar, sebuah medan persilangan keberagaman. Sungai dan laut sudah barang tentu turut membentuk karakter nusantara, indus dan nesos yang belakangan jarang dimaknai secara radikal.

Kolonialisme Eropa seolah menggambar garis batas negara bangsa modern di mana-mana, di atas lautan (samudra), di atas tanah, di tengah-tengah hutan. Teritori negara bangsa modern seolah memisahkan wilayah-wilayah, menanamkan epistemologi daratan yang berpusat pada penguasaan atas tanah, menjadikan tanah dan ekstraksi atas sumber daya alam sebagai infrastruktur paling utama dari setiap gerak laju pembangunan.

Jika sungai adalah unsur penting dalam membentuk peradaban menetap, maka laut adalah jembatan penghubung supaya manusia tidak menjadi fanatik pada zona nyamannya dan semata-mata berorientasi pada akumulasi modal.

Sungai dan laut adalah ‘pernyataan’ alamiah bahwa kesejahteraan suatu bangsa adalah bagian dari kesejahteraan suatu kawasan yang terhubung dengannya. Ini seiring dengan upaya-upaya menumbuhkan kembali perspektif kawasan, misalnya di kalangan negara-negara global selatan atau Asia-Pasifik dalam berbagai gerakan sipil maupun politis dan ketika solidaritas rasa-rasanya amat dibutuhkan untuk meredam arus besar neokolonialisme yang muncul tak malu-malu, didukung oleh negara-negara kapitalis Barat.

Melihat Kali, saya juga membayangkan masa kecil yang bahagia, bermain sepak bola di pesisir pantai yang saat pasang surut, luasnya bisa jadi dua kali stadion San Siro. Dalam waktu tak sampai sepuluh tahun, lapangan sepak bola itu berubah menjadi turap-turap dan tembok-tembok pemecah gelombang. Abrasi datang tanpa permisi. Tiap musim barat tiba dan ketika ia selesai, pasti ada lahan yang hilang. Berubah menjadi laut atau mau tak mau dipagari dinding pembatas. Ponakan-ponakan saya yang lahir di tahun 2000 dan setelahnya tak pernah punya imajinasi soal pertandingan-pertandingan sepak bola kami yang penuh drama dan intrik. Yang tak jarang selesai bukan karena bunyi peluit akhir pertandingan tetapi karena sudah ada yang baku pukul.

Saya mungkin tidak perlu menjelaskan sekian banyak persoalan ekologi yang krusial dalam beberapa waktu terakhir. Kita, masing-masing, hidup dalam krisis itu, dalam berbagai bentuk yang nyata dan dekat: udara panas menyengat yang tak masuk akal, curah hujan yang minim, banjir bandang, abrasi, gagal panen, sampah yang merusak laut dan hal-hal lainnya. Yang untuk saya penting saat-saat ini adalah kesadaran bahwa ekologi adalah bagian sentral dari hidup manusia. Berpikir ekologis berarti tak hanya berpikir tentang diri sendiri tetapi juga tentang yang lain, tentang yang hidup bersama di dunia yang terus berubah dengan begitu cepatnya.

Gunung, laut, batu, hutan, dan seluruh entitas yang ada di alam adalah referensi material dari kebudayaan, dari rasa-merasa dan pengetahuan yang ikut serta memandu laku hidup manusia. Kehancuran alam adalah kehancuran ruang hidup manusia, kehancuran kebudayaan, arsip, dan ingatan manusia-manusia, yang juga berarti kehancuran manusia-manusia itu sendiri.

Kali, raksasa yang terlupakan itu adalah ingatan dan peringatan. Ia ada, hadir begitu nyata dan jelas, dialami dan terjangkau oleh kita semua. Ia sedang sekarat. Berhenti memunggungi dirinya! Lakukan sesuatu untuk hidup kita bersama!

[…] menonton pertunjukkan Papermoon Puppet Theatre, di rubrik Jala Eka Putra Nggalu dalam “Puno, Kali, dan Cerita yang Membuat Saya Mengingat Pantai Tempat Bermain di Masa Kecil“ merefleksikan Stream of Memory. Dalam refleksi Eka, materialitas dalam panggung teater juga […]