Saya menulis catatan-catatan kecil di sebuah bangku bambu, tepat di sebelah kebun pepaya Pak Sadir.

Sore itu udara Bangunjiwo sejuk, setelah sempat diguyur hujan sebentar. Saya menulis catatan ini tepat selesai mengobrol dengan Pak Sadir. Percakapan satu jam setengah terasa usai dalam sekejap. Tak terasa, saya begitu senang bisa menyimak cerita Pak Sadir soal macam-macam tingkah laku anaknya, harga pupuk, hingga rantai distribusi pepaya.

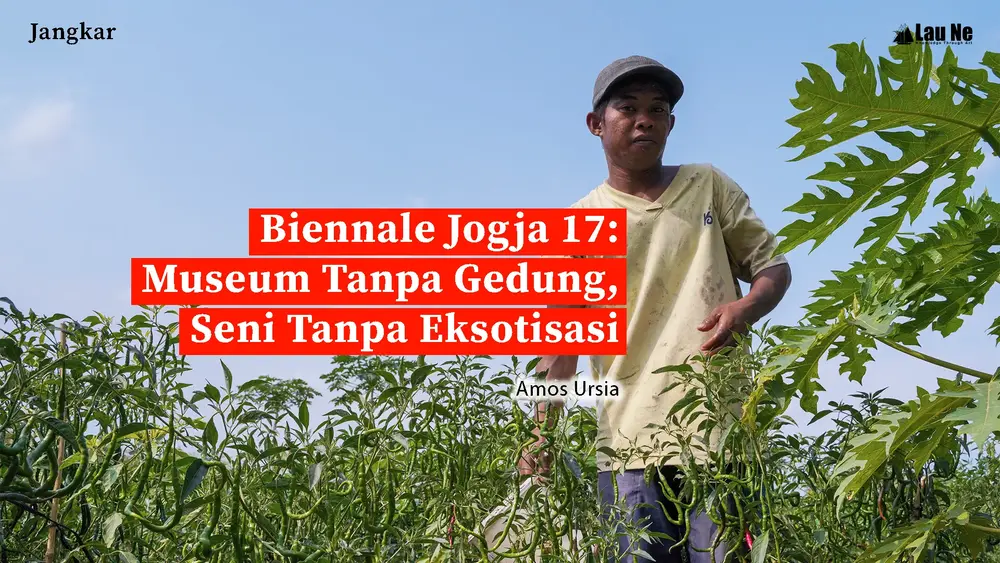

Pak Sadir adalah seorang petani pepaya sekaligus juga seniman. Dalam pameran Bienale Jogja 17 (BJ 17): Titen, Anang Saptoto, Lahan Petani dan beberapa kelompok lain membuat karya kolaboratif yang merespons kebun pepaya Pak Sadir. Singkatnya, mereka membuat sistem pengairan untuk menyiram kebun pepaya, lengkap dengan panel surya yang memompa air untuk dialiri ke barisan pepaya.

Mulai dari menyemai, menanam, dan merawat pepaya, Pak Sadir sehari-hari melakukan itu. Karya seni yang berdiri di sekitar kebun dan catatan para kurator akan sia-sia kalau Pak Sadir tak merawat kebun pepayanya. Lalu, siapakah sang seniman? Apakah ia yang sebulan membuat karya di Bienale Jogja atau ia yang bertahun-tahun mengurus pepaya?

Menurut saya, justru Pak Sadir juga seniman. Pepaya itu adalah karya yang bergerak tanpa dibekukan galeri, lelaku merawat kebun adalah lelaku artistiknya. Ada atau tidak seni kontemporer, Pak Sadir tetap mengurus kebun pepaya. Entah kesenimanan Pak Sadir dibaca secara metaforis atau literal, barangkali pada perenungan inilah batas hidup dan seni kian melebur. Kebun pepaya adalah “kini-disini” milik Pak Sadir — bukankah ini estetika kontemporer banget?

Perenungan itu hanya ringkasan kecil dari banyaknya perenungan dalam momen BJ 17. Pak Sadir dan Anang Saptoto membuat saya berpikir soal batas-batas antara warga dan seniman. Hirarki macam apa kemudian yang melanggengkan batas itu? Memangnya siapa yang lebih berhak bersuara, seniman atau petani pepaya seperti Pak Sadir?

Menariknya, ada kecenderungan yang sama dalam banyak karya di Biennale Jogja 17. Terutama soal kata kunci aktivisme sehari-hari, seni bersama warga, hingga upaya mengintervensi hierarki kesenian.

Sementara beberapa festival dan art fair tetap sibuk memegahkan ruang white-cube, lengkap dengan audiens necisnya. Belum lagi muncul desas-desus, bahwa tahun ini akan ada art fair besar yang digelar dalam gedung paling baru nan megah tiada bandingnya di Bulaksumur. Hasrat membangun ruang-ruang megah itu seperti epidemi baru dalam kesenian kita.

Setelah Biennale Jogja 17, saya ingin segera menulis esai panjang. Tapi memang butuh waktu untuk berjarak dengan hiruk-pikuk BJ 17. Apalagi setelah BJ 17, sambutan khalayak dan elite kesenian di Yogyakarta ternyata penuh nada sumbang. Disematkan berbagai kritik, nyinyiran, dan sindiran, bagi saya ini lucu sekaligus ironis.

Akhir-akhir ini saya sering berpikir, skena seni kontemporer di Yogyakarta punya hasrat membangun museum. Pada saat bersamaan pasar seni kontemporer masih tetap bekerja, ia terus terakumulasi dan berputar mengitari seniman, kolektor, hingga kurator. Untuk itu, museum dinilai dan dianggap jadi satu kebutuhan besar untuk mereka. Apalagi, museum-museum seni modern dan kontemporer seperti Museum of Modern Art (MoMa), Tate, dan infrastruktur yang tak kita miliki itu.

Festival dan art fair di Yogyakarta saya pikir mengadaptasi bentuk-bentuk museum seni yang lazim di berbagai negara. Pengunjung datang dengan pakaian necis, masuk gedung yang adem, melihat karya dipajang pada dinding putih, lengkap sepaket dengan panduan kurator dengan parfumnya yang bukan parfum curah literan — serba nyaman, bersih, dan memanjakan mata.

Museum kemudian bukan sekedar gedung yang digunakan sebagai tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu; tempat menyimpan barang kuno — ini definisi KBBI.

Museum adalah muara dari berbagai nilai simbolik, ia adalah etalase kebudayaan. Seperti etalase, nilai simbolik museum bekerja dalam soal bagaimana artefak dinarasikan hingga mana koleksi yang dipajang dan tidak. Sedangkan, pada sisi pengetahuan publik, museum adalah pengalaman estetik, ia adalah ruang untuk menatap dan ditatap, ruang untuk menonton dan ditonton, ia adalah ruang yang meregulasi makna untuk bertanding dalam kontestasi kuasa yang mengitarinya.

Dalam silsilah semua museum seni dan galeri yang umum, mereka dilahirkan oleh rahim kelas menengah, aristokrasi, atau pemerintahan negara-bangsa modern. Seperti dalam sejarah panjangnya, galeri seni di Eropa muncul bersamaan dengan menguatnya kuasa aristokrasi abad 15, begitu pula pada abad-abad setelahnya, kuasa aristokrat saling berganti dengan kuasa merchant. Tetapi, galeri tetap menjadi infrastruktur milik para aristokrat dan konglomerat. Sejarah galeri adalah sejarah kelas pemegang harta dan kuasa.

Masa perdagangan antar benua pada abad 16 dan 17 menambah corak baru, barang antik dari negeri-negeri jauh jadi komoditas. Pala, cengkeh, dan rempah menghiasi lemari kaca para bangsawan. Rempah di Eropa abad 16-18, menurut Giles Milton, adalah komoditas elite yang dieksotisasi.

Kolonialisme pada era selanjutnya merubah museum dan galeri seni, dari sekedar tempat barang antik menjadi peneguh wacana kolonial soal masyarakat tanah jajahan. Katakanlah, museum jadi garda terdepan dari formasi pengetahuan kolonial, karena ia menjalankan fungsi pelayanan publik.

Dari ringkasan linimasa museum, abad 19 dinilai sebagai periode yang sangat penting. Sebab, kolonialisme menjadikan produksi pengetahuan sebagai senjata, mulai dari kajian etnologi, proyek membuat peta, pendataan flora dan fauna, hingga pembuatan kamus bahasa lokal. Farish Noor dalam buku Data-Gathering in Colonial Southeast Asia 1800-1900 membahas tuntas politik pengetahuan abad 19 itu.

Ibarat sebuah puncak dari segala proyek pendataan, abad 19 menggunakan sains dan ilmu pengetahuan modern untuk merumuskan wacana soal “masyarakat tak beradab” (onbeschaafde volken). Museum kemudian menjadi lembaga penting pada era itu, di mana koleksi hasil penelitian dan benda-benda dari tanah jajahan membludak di gudang-gudang para etnolog dan arkeolog. Salah satu momen penting adalah berdirinya Koloniaal Museum di Harleem tahun 1871, museum itu cikal bakal berdirinya Tropenmuseum.

Susan Legêne, Sadiah Boonstra, dan beberapa peneliti lain menulis lengkap soal bagaimana museum kolonial bukan sekedar lembaga, tapi alat produksi pengetahuan untuk merepresentasikan masyarakat tanah jajahan.

Sebelum tulisan ini jadi sangat membosankan, seperti pelajaran sejarah di bangku sekolah, ada baiknya kita kembali pada kisah Pak Sadir dari Ngentak, Bangunjiwo.

Sebenarnya, kita bisa bertanya, apakah secara langsung atau tak langsung, Biennale Jogja 17 terjebak juga dalam estetika museum? Apa subjek-subjek yang punya suara atas hidupnya, jadi pajangan seni kontemporer? Apakah BJ ingin membuat museum seni kontemporer, seperti yang dilakukan beberapa Biennale tersohor di negara lain? Lalu, apakah Pak Sadir adalah calon objek dari museumnya?

Menghancurkan Representasi dan Imaji Eksotik soal Desa

Estetika museum abad 19 itu adalah kerangkeng untuk meringkus realitas hidup, biasanya kehidupan masyarakat biasa. Wajah dan tubuh didefinisikan oleh representasi benda-benda. Kenyataan dipotong, diedit, ditampilkan sesuai apa yang ingin dinarasikan — dari Koloniaal Museum di Haarlem hingga Museum Pengkhianatan G30S/PKI di Lubang Buaya.

Setelah benar-benar melihat dari dekat, saya pikir Biennale Jogja 17 jauh dari estetika museum — terutama pelembagaan museum di abad 19, yang benar-benar bertumpu pada representasi dan imaji kolonial. Meski BJ 17 kali ini punya kata kunci yang rentan menjebak dirinya pada estetika museum, yaitu kata kunci soal desa.

Desa, empat huruf yang punya berlapis-lapis beban sejarah. Ekonomi ekstraktif, estetika mooi indie, jalur perdagangan manusia, hingga aliran anggaran jumbo yang rentan dikorupsi. Tumpukan isu itu mengepung desa, warga, dan tatanan sehari-harinya, sehingga karya dan peristiwa seni kemudian tak bisa sekedar bercerita tentang desa secara naif. Apalagi tanpa kepekaan untuk merespon kontestasi di sekitarnya.

Kembali pada abad 19 atau 20, saya pikir estetika desa jadi penting dibongkar dan dibaca ulang. Toh, kita tak bisa secara munafik mengucap slogan Indonesia Emas 2045 tanpa merespon betul masa lalu yang masih jadi hantu. Masa lalu seperti berterbangan dalam tubuh kini-disini kita, lebih jauh, kini-disini tak pernah benar-benar kita pahami tanpa membongkar dan menulis ulang masa lalu — termasuk tiap luka sejarahnya, tiap beban masa lalu, dan cengkraman mental sejarah yang menubuh hingga kini.

Desa, dikalahkan berkali-kali, dipaksa tunduk berkali-kali, bahkan melalui estetika. Merunut asal-usul estetika representatif soal desa, ada baiknya kita kembali pada 89 tahun lalu, pada sebuah hajatan besar-besaran di Groningen: Noorderlicht 1935.

Hajatan itu adalah pameran industri pertanian dan perkebunan terbesar di Belanda. Bertempat di taman kota Groningen, jalanan, dan pusat ekonomi, seluruh kota riuh karena pameran ini. Ada pertunjukan, parade musik keliling kota, hingga konser.

Tapi, inti dari segala inti dalam pameran ini adalah perusahaan dan produk unggulannya, termasuk segala jenis perusahaan otomotif, agen periklanan, hingga listrik yang berkaitan dengan perkebunan dan pertanian. Bahkan, termasuk juga segala jenis badan usaha milik swasta hingga negara kolonial — maatschappij, handel, nijverheid, lengkap semua.

Tak ketinggalan, pusat studi tersohor Koloniaal Instituut membuat ruang pamer tentang betapa suburnya negeri-negeri jajahan. Desa-desa digambarkan ulang dalam poster, foto, peta timbul (reliefkaarten), hingga lukisan panorama. Pada salah satu instalasi foto ada ilustrasi yang cukup luas, berisi enam orang petani laki-laki dan perempuan pergi ke sawah, lengkap dengan caping dan kerbau. Dilatari gunung, pohon kelapa, dan hamparan hijau perkebunan, meski pada sisi latar ada cerobong asap dan gedung-gedung pabrik yang tinggi.

Desa-desa Hindia Belanda jadi salah satu objek pameran yang digarap besar-besaran. Ya, tentu menarik para investor untuk terus melirik dan menarik simpati warga biasa, bahwa industrialisasi di Jawa dan Sumatera membawa berkah bagi para penduduknya yang buta huruf dan “primitif” itu. Pembangunan rel kereta api hingga pabrik-pabrik teh dan gula dinarasikan sebagai “berkah”.

Sebagai festival meriah, koran-koran melaporkan berita hajatan besar itu, bahkan koran-koran di Hindia Belanda juga ikut menulis. Selang dua hari setelah Noorderlicht selesai, tepat pada hari Sabtu, 23 November 1935, surat kabar Djawa-Tengah menerbitkan satu berita pendek. Berbeda dengan koran di Belanda yang memuji-muji festival itu, Djawa-Tengah malah menulis dengan sinis, bahkan dari judulnya saja sudah sangat provokatif: “Propaganda dari Koloniaal Instituut”.

Pada kalimat penutup berita itu tertulis: “Ini pertoendjukan ada njata sekali hingga dimengerti oleh orang banjak, bagimana Java dapetken poekoelan jang heibat sekali dari crisis dan dapetken banjak loeka“.

Sepanjang akhir abad 19 dan awal abad 20, pameran-pameran soal Hindia Belanda dilakukan secara massif. Salah satu yang paling besar kemudian adalah kolonial eksposisi di Paris tahun 1931, bahkan dalam katalog Noorderlicht 1935 pameran Paris masih diungkit-ungkit.

Dari pameran atau tentoonstelling tahun 1935, kita melihat bagaimana extended museum bekerja. Bahwa, museum tak hanya gedung besar saja, tapi juga gelaran pameran dan festival seni. Museum tentang wilayah jajahan, baik dalam versi gedung atau extended, menjamur dan melembaga di Eropa abad 19.

Representasi dan pembekuan identitas manusia negeri jajahan dikerangkeng dalam eksotisasi dan “mumifikasi”. Wajah petani jadi mumi, kerbau jadi patung, dan pohon-pohon kelapa tak hanya dilukis dalam kanvas mooi indie tapi dibuat jadi instalasi. Semua itu kemudian diikat dalam wacana kuratorial:

“Inilah kehidupan masyarakat desa, asri, nyaman, dan subur di Jawa”.

Desa, masyarakat adat, kehidupan petani, ukiran, topeng, hingga kerajinan ditempatkan pada posisi yang sama: mereka distempel sebagai objek tatapan.

Saya menerjemahkan kutipan dari deskripsi Kolonial Instituut pada katalog pameran Noorderlicht:

“Ah, betapa eksotisnya alam Jawa meski masyarakatnya masih primitif, industri modern dan pabrik-pabrik yang kita bangun adalah berkah!”

Kesuburan, keindahan, dan lanskap alam yang cantik (mooi), adalah citra yang dibangun dalam melihat pulau Jawa. Ong Hok Ham memiliki istilah menarik soal ini, ia menyebut “Hindia yang dibekukan” untuk menjelaskan citra Mooi Indie dalam seni rupa. Jika dalam lukisan mooi Indie, masyarakat desa dan petani dibekukan, maka museum dan pameran adalah gudang kulkasnya — tempat produk beku itu diawetkan dan siap konsumsi dimanapun, kapanpun.

Mode estetika museum seperti itulah yang kini diperbincangkan dan dibongkar, museum dalam artian etalase dan gudang kulkas pembekuan. Inilah eksotisasi dalam artian yang paripurna, pembekuan, objektifikasi, dan wajah petani sebagai pajangan etalase. Semua dicuplik untuk tinggal dalam gedung museum, baik museum permanen atau extended museum seperti festival seni.

Gara-gara Dekolonisasi: Bienale Rakyat Desa, Bienale Tanpa Museum

Rasanya, memang Bienale Jogja dari seri ke seri, dari tahun ke tahun, berjalan menuju medan sosial-politik seni. Bukan serta-merta mengejar pencapaian artistik, atau berambisi mendatangkan seniman top global yang wow banget untuk portofolio. Seni kontemporer hadir dan meruang pada medan sosial-politiknya, hal itu tak mungkin dipisahkan.

Kesadaran yang akurat soal bersikap dalam medan sosial-politik itu saya pikir jadi fondasi BJ 17. Ketika bicara soal desa dan pengetahuan lokal, aksi “nguri-nguri” kemudian bukan gimik kebudayaan. Apalagi untuk kembali pada diskursus kolonial tentang desa dengan segala romantisasi dan eksotisasi. Dekolonisasi pengetahuan membuka ruang luas bagi kesenian untuk mengintervensi beban kuasa di desa, bahkan merangkul warga untuk membangun imaji bersama soal resistensi.

Warga, khalayak, dan orang biasa di desa tak ditempatkan jadi objek tatapan, seperti dalam Noorderlicht 1935. Justru peristiwa dan karya seni digerakkan oleh warga dan kelompok tani sebagai ruang untuk bicara. Seni kontemporer kemudian hanya jadi pantikan untuk membersamai warga dan desa dalam upaya merebut posisinya kembali sebagai subjek — bukan objek, koleksi, atau pajangan.

Dalam gagasan inilah saya berpikir tentang BJ 17 yang bisa dibaca sedang mendekolonisasi estetika museum seni hingga festival seni. Maka, konsep dan gagasan soal dekolonisasi pengetahuan kemudian jadi kata kunci yang tak bisa dipisahkan dari BJ 17. Memilih desa, memantik keterlibatan warga, dan berusaha melampaui hierarki adalah kata kunci lain yang penting.

Sia-sia saja saya pikir jika BJ 17 diekspektasikan tanpa cela, tanpa lubang, dan tanpa keterbatasan. Toh, saya melihat BJ 17 sebagai titik awal, bahwa apa yang diupayakan adalah membongkar beban sejarah dan membersamai subjek dalam semangat otonom yang radikal. BJ 17 perlu dilihat sebagai pintu masuk untuk memikirkan kerja-kerja kesenian tanpa objektifikasi terhadap yang Liyan — apalagi tentu soal eksotisasi desa dan tuduhan-tuduhan selintas lainnya.

Dibanding melihatnya sebatas pameran, apa yang BJ 17 tawarkan adalah blue print soal museum tanpa gedung, museum tanpa koleksi, dan museum tanpa wajah para elite, melainkan, museum masyarakat adat, museum warga yang digusur, museum kelompok wanita tani, museum petani pepaya, atau museum orang biasa. Bisa juga soal galeri seni berisi pepaya, lidah buaya, dan warga yang merawat tanahnya sendiri. Saya pikir hanya dengan menghancurkan estetika museum abad 19 dan dinding sempit galeri, maka kontemporitas dicapai.

Menghancurkannya berkeping-keping, hingga museum terjadi sebagai metafora dan bukan sebagai konvensi estetik. Museum dan galeri seni tanpa dinding itu adalah geliat kesenian yang terus bergerak setiap hari menuju kehidupan khalayak. Jelas, Pak Sadir, Ibu-ibu KWT, pemuda Karang Taruna, dan khalayak tidak bisa lagi dibekukan dan jadi mumi atau arca — dalam kata lain, jadi objek dari kesenian.

Justru, saya berpikir pada titik inilah BJ 17 menjadi sebuah peristiwa seni yang radikal, bukan sekedar art fair dan lembaga yang tertatih-tatih membuat museum seni kontemporer. BJ 17 kemudian jadi blue print untuk membangun upaya terputus dari konvensi estetik yang top-down, dari atas ke bawah, dan elitis.

Seni kontemporer kemudian membangun daya untuk tabah pada perjuangan dan aktivisme sehari-hari. Di mana tak ada subjek yang dipaksa dan dibentuk sebagai objek, sebagai pajangan di galeri, sebagai bahan seniman bikin karya, atau hiasan laporan keuangan desa saja. Bahkan, seni kontemporer memantik imaji untuk memilih resistensi dan turut aktif mengupayakan otonomi subjek. Di mana batas antara seniman dan warga melebur, tanpa warga yang hanya jadi bahan representasi seniman atau bahkan otoritas — kita, warga dan khalayak, menjadi otonom pada suara dan kehidupannya sebagai subjek.

“Museum” ala BJ 17 ini kemudian bisa dibawa pulang sebagai cara berpikir dan berlaku, “museum” yang membongkar bentuk-bentuk gelaran festival seni dan seremoni-seremoni penuh dekorasi. “Museum” yang dibangun dengan perayaan terhadap solidaritas, peleburan, dan aktivisme dalam ruang harian. Ya, setiap hari adalah hari-hari untuk merakit “museum” tanpa gedung.

Sebab kenyataan sosial-politik kita hari ini buruk dan mengerikan. Kuasa otoriter bertopeng imut, gemoy, dan menggemaskan itu tak mempan dilawan oleh deklarasi ratusan kaum intelek, bahkan para profesor sekalipun!

Tentu tak mempan juga tangisan elite kesenian yang tersedu-sedu karena kecewa dengan penguasa yang ia dahulu bela dan dukung. Padahal, setiap harinya himpitan struktural selalu membuat orang-orang biasa kalah dan menangis.

Sudah terlalu banyak air mata dan mata air yang kering. Sejarah panjang membentuk desa, masyarakat adat, dan warga jadi objek — objek industri kolonial pabrik gula teh kopi, objek dari “pembangunan nasional” swasembada beras, objek dari penggusuran lahan yang sistemik, hingga objek dari proyek amal lima tahunan elite politik. Warga dan khalayak seakan hanya partisipan pasif dari gerak sejarah.

Sementara festival seni, galeri-galeri dengan AC dinginnya, dan art fair yang tak merespon kepungan yang menimpa subjek — apalagi untuk tetap membersamai mereka agar tegap sebagai subjek. Sementara, seniman tetap jadi komentator garda depan untuk bicara segala macam mewakili subjek-subjek tertindas — meski ia tak mampu merespon beban sejarah yang mengepung desa dan manusia dalamnya.

Dalam kondisi serba kaotis, himpitan struktural macam itu tampaknya hanya bisa ditandingi dengan upaya partisipatif dan liberatif — alias, merangkul ke samping dan menjaga satu sama lain. Seni kontemporer kemudian menjadi satu dengan medan sosial dan sehari-hari di sekelilingnya. Resistensi dan ketabahan aktivisme harian bersama khalayak, tanpa gegap gempita festival dan art fair yang begitu-begitu saja.

Referensi:

Officiële Gids Noorderlicht 1935. Groningen, 1935.

Landbouwtentoonstelling ter gelegenheid van manifestatie ‘Noorderlicht’ 1935, stand Koloniaal Instituut uit Amsterdam bestuursinrichting Nederlands-Indië. Arsip foto, Groninger Archieven.

Boonstra, Sadiah. 2019. “Putting on a Show. Collecting, Exhibiting and Performing Wayang at the Tropenmuseum from Colonial Times to the Present” in Wacana Journal of the Humanities of Indonesia, Vol. 20, No. 1, 118-134.

“Propaganda dari Koloniaal Instituut”. Djawa-Tengah, Sabtu 23 November 1935.

Legêne, S. (1998). The Tropenmuseum and the Colonial Heritage: Position paper.

Giles Milton. 1999. Nathaniel’s Nutmeg Or, The True and Incredible Adventures of the Spice Trader Who Changed the Course of History. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Farish. A. Noor. 2019. Data-Gathering in Colonial Southeast Asia 1800-1900. Amsterdam: Amsterdam University Press.

2 Responses