*Tulisan ini memakai kata waria, wadam dan transpuan secara bergantian. Istilah waria dan wadam dipertahankan dalam kutipan-kutipan artikel, wawancara dan dalam konteks nama organisasi.

Berangkat dari penelitian bersama Perwakas dan Komunitas KAHE tentang sejarah solidaritas transpuan di Maumere, saya menelusuri kembali arsip media massa di koleksi Queer Indonesia Archive (QIA) untuk mendapatkan lebih banyak konteks gerakan transpuan di Indonesia. Seperti halnya anggota Perwakas, komunitas transpuan di daerah lain juga berulang kali melakukan kunjungan ke berbagai lembaga. Beberapa di antaranya terekam dalam artikel media massa sejak tahun 60-an.

Kunjungan-kunjungan ini kebanyakan dilakukan secara kolektif, baik untuk menyampaikan protes, memastikan pelibatan komunitas dalam program-program yang diinisiasi oleh pemerintah maupun untuk memproklamasikan diri. Dalam beberapa isu yang juga memengaruhi kelompok lain, kunjungan ke lembaga-lembaga ini dilakukan bersama dengan representasi kelompok masyarakat terkait melalui pengorganisasian massa maupun pembentukan koalisi.

Walaupun tidak semuanya ditujukan pada lembaga pemerintahan, kebanyakan dari kegiatan kunjungan ini berhulu pada pembentukan relasi komunitas transpuan dengan pemerintah daerah (Pemda); sekaligus menyimpan jejak peran negara (melalui perangkatnya) dalam mengatur komunitas melalui hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban/kesusilaan umum. Untuk membantu menarik benang merah antara hal-hal tersebut, saya merujuk pada konsep-konsep yang ditulis oleh Ben Hegarty di bukunya, The Made Up State. Ben menjelaskan tentang bagaimana isu kesusilaan dan ketertiban umum ini dipakai oleh negara untuk mengontrol gender dan seksualitas warganya.

Melalui pembacaan ulang materi-materi yang dipakai oleh Ben dan menambahnya dengan beberapa referensi lain dari arsip QIA, saya ingin mengetahui motif kunjungan komunitas transpuan ke kantor-kantor lembaga, baik pemerintahan maupun swasta, dan kaitannya dengan pengaturan kesusilaan/ketertiban umum. Tulisan ini adalah upaya personal untuk memahami isu-isu yang melatarbelakangi kunjungan-kunjungan komunitas transpuan yang dilakukan di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta dari akhir 60-an hingga 2014 dalam artikel-artikel tersebut.

…Integrasi wadam ke dalam rezim pengaturan gender yang didasarkan pada ketertiban umum dikonsolidasikan dalam tahun-tahun berikutnya, dengan syarat-syarat yang diatur dalam kaitannya dengan kesusilaan. Setidaknya sejak tahun 1972, jumlah waria dilaporkan dalam bentuk sensus bulanan oleh pemerintah kota, bersamaan dengan jumlah “pekerja seks” dan “germo” yang dihitung per kecamatan (Kota Jakarta Timur 1972).

Pada tahun yang sama, peraturan menyeluruh tentang ketertiban umum yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang mengganggu kesusilaan atau ketertiban umum di jalan, taman, dan tempat umum” (Daerah Chusus Ibukota Djakarta 1972). Termasuk dalam perilaku yang dianggap mengganggu kesusilaan adalah berciuman dan nongkrong di taman kota pada malam hari.

Kita bisa menarik linimasa pengaturan kesusilaan dan ketertiban ini dalam periode kolonial dengan memakai kata kunci zedenschandaal atau skandal susila. Jika pada tahun 1938-1939, istilah zedenschandaal lekat dengan penangkapan orang-orang Eropa homoseksual dan partner lokal mereka, pada tahun sebelum 1930, istilah ini lebih banyak merujuk pada beragam penertiban susila para pekerja seks, tidak terbatas pada gender dan seksualitas tertentu.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Terence H. Hull, pembuatan regulasi untuk menertibkan praktik pekerja seks sudah dilakukan sejak tahun 1600-an. Pada tahun 1852, proses penertiban ini mulai melibatkan polisi kolonial; saat itulah, bentuk-bentuk razia diperkenalkan. Penertiban pekerja seks ini terus berlangsung melewati periode penangkapan homoseksual besar-besaran di Hindia Belanda (1938-1939) hingga periode pascakolonial. Pada tahun 1951, misalnya, Majalah Siasat melaporkan razia pekerja seks di Jakarta. Dalam razia yang dilakukan di beberapa lapangan dan alun-alun tersebut, terjaring delapan pekerja seks transpuan dan perempuan.

Razia dan Protes Komunitas

Content Warning: Dalam bagian ini, terdapat beberapa deskripsi kekerasan yang dialami oleh komunitas transpuan.

Penertiban melalui razia ini diperkuat dasar hukumnya dengan upaya-upaya pemutakhiran dan pembentukan beragam aturan, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan (SK) hingga pasal KUHP. Dalam bingkai Orde Baru, tugas-tugas ini dilakukan bersama dengan departemen/dinas sosial yang lingkup kerjanya termasuk menangkap orang-orang yang berkegiatan di ruang publik pada malam hari dan orang-orang jalanan. Sama seperti razia terhadap pekerja seks, razia yang berbasis ketertiban/kesusilaan umum juga memengaruhi komunitas-komunitas marjinal lain, salah satunya komunitas transpuan.

Untuk merespon kegiatan penertiban yang sarat dengan bias kelas, gender dan seksualitas ini, komunitas transpuan tercatat mengorganisasi bentuk-bentuk protes. Salah satunya adalah respon komunitas pada 1973 yang diorganisasi oleh kelompok Para Waria Ibukota (PWI). Mereka melayangkan surat ke Kepolisian Komdak Metro Jaya meminta anggota kelompoknya yang tertangkap razia di jalan dilepaskan. Sekalipun tidak didefinisikan sebagai tindak pidana, berkeliaran di jalan khususnya di area protokol masuk dalam perbuatan yang mengganggu ketertiban. Mereka yang ditangkap di jalan akan digiring dan diberi petuah-petuah (Kompas, 28 Februari 1973).

Dalam razia-razia ini, komunitas transpuan seringkali harus berhadapan dengan perlakuan kasar aparat. Hingga awal 80-an, setidaknya ada tiga transpuan di Jakarta yang dilaporkan meninggal saat lari/menghindar dari penangkapan. Merujuk pada aktivitas mereka yang bukan termasuk tindak pidana, status hukum orang-orang yang terjaring razia–termasuk para transpuan–pun menjadi tidak jelas dan hak-hak perlindungan hukumnya tidak terjamin.

Yang pasti para wadam mengakui malam itu mendapat perlakuan amat kasar dari para petugas razia… Kalau sudah begini mereka ditahan di penampungan Pondok Bambu. Tapi dengan tebusan Rp3.000 dari kawan-kawan, bisa dilepas lagi.

Pasca pelayangan surat protes tersebut, razia ketertiban umum yang menarget transpuan di Jakarta tidak juga dihentikan, dengan tetap mempertahankan strategi kekerasan dan pemerasan. Strategi serupa terus direproduksi hingga periode pascareformasi, baik di Jakarta maupun di kota-kota lain. Salah satunya melalui implementasi Perda No.1 tahun 2014 oleh Pemerintah Provinsi DIY yang mengatur pengamanan pengemis dan gelandangan.

Komunitas Eben Ezer–yang diinisiasi oleh kelompok transpuan pada awal 2000an untuk mengadvokasi isu-isu kaum miskin kota–berkonsolidasi dengan komunitas miskin kota lain membentuk Jaringan Kaukus Perda Gepeng untuk menuntut pencabutan perda ini. Salah satu yang ditolak oleh Jaringan Kaukus Perda Gepeng adalah pemaksaan ekspresi gender bagi orang-orang yang terjaring razia. Laki-laki gondrong dan transpuan dipotong paksa rambutnya. Nama pilihan mereka diganti dengan nama-nama yang dianggap maskulin oleh petugas sosial sebelum dipaksa mengikuti rangkaian konseling kuratif selama masa assessment yang tidak jelas lamanya.

Kami mengecam keras tindak kekerasan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam implementasi Perda Gepeng, di antaranya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial, penangkapan sewenang-wenang–termasuk salah tangkap, perlakuan tidak manusiawi dan pengabaian di camp assessment, pemaksaan ekspresi gender, serta tindakan-tindakan lain yang tidak menunjukkan penghormatan terhadap HAM.

Siaran Pers Kaukus Perda Gepeng, Yogyakarta (diakses, Juni 2022)

Sebagai bentuk protes atas implementasi perda ini, para transpuan anggota Eben Ezer bersama komunitas kelompok miskin kota dan anggota Jaringan Kaukus Perda Gepeng melakukan demonstrasi di gedung DPRD pada tanggal 26 November 2015. Dalam unjuk rasa tersebut, perwakilan jaringan diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY untuk audiensi. Mereka menyampaikan kegagalan pemerintah dalam menjamin hak-hak warganya dan menuntut penghentian bentuk-bentuk kriminalisasi warga miskin kota dengan melakukan peninjauan kembali perda ini.

Pasca jatuhnya orde baru, para spesialis kekerasan non pemerintah mendapatkan momentumnya. Isu-isu ketertiban dan kesusilaan umum diadopsi dan menjadi basis bagi kelompok-kelompok ini untuk melakukan razia dan bentuk-bentuk kekerasan/diskriminasi lain, salah satunya kepada kelompok minoritas gender dan seksual. Secara politik, kegiatan mereka mendapat legitimasi dari negara melalui berbagai bentuk pembiaran pun melalui surat-surat permintaan pembatalan yang dilayangkan oleh polisi khususnya kepada pihak-pihak yang mengorganisasi kegiatan-kegiatan bertema LGBTQ+. Hal ini menandai perluasan praktik-praktik penertiban dan penyeragaman nilai susila di masa sekarang; yang melibatkan dukungan negara atas kekerasan oleh kelompok massa non pemerintah.

Salah satu persekusi terhadap komunitas yang pertama terekam pasca reformasi adalah pembubaran Rakernas Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia (JLGI) di Solo pada September 1999 oleh Kelompok Remaja Masjid, Jawa Tengah. Pembubaran ini menjadi bagian dari rangkaian persekusi yang dilakukan kelompok fundamentalis di area DIY dan Jawa Tengah sejak akhir 1997. Saat itu, isu yang dihembuskan adalah pemberantasan “maksiat” yang juga menarget distribusi minuman keras, praktik judi jalanan dan klab-klab malam.

Rangkaian kekerasan ini berujung pada peristiwa pembubaran Kerlap-Kerlip Warna Kedaton (KKWK) kedua di Kaliurang pada akhir tahun 2000. KKWK adalah kegiatan tahunan yang diinisiasi oleh Lentera PKBI Yogyakarta sebagai bagian dari edukasi tentang HIV/AIDS. Anggota komunitas gay, lesbian, transpuan serta panitia yang hadir mengalami beragam bentuk kekerasan dan pemerasan oleh kelompok Gerakan Pemuda Kabah.

Undang-Undang Pornografi adalah undang-undang kunci yang seringkali digunakan sebagai peraturan induk bagi munculnya perda-perda diskriminatif yang berlandaskan moralitas dan kesusilaan. Peraturan ini disalahartikan oleh awam sebagai tindakan permisif yang membolehkan pihak lain masuk dalam ranah pribadi seseorang.

(Catatan Kelam, 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia, Arus Pelangi, 2019)

Masa ini juga menandai semakin banyaknya anggota kelompok relijius sayap kanan di ruang-ruang legislatif yang berperan dalam pembentukan produk-produk hukum diskriminatif yang turut menegaskan pemarjinalisasian ini. Salah satu momentum yang dimanfaatkan oleh afiliasi vigilante dan pemerintah ini adalah pengesahan UU Pornografi pada tahun 2008. Dengan mendefinisikan homoseksualitas sebagai perilaku menyimpang, mereka menjadi payung hukum bagi praktik-praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas, sekaligus menciptakan jurang prasangka berbasis gender dan sesksualitas yang lebih besar dalam proses penegakan hukum.

Pasca pengajuan rumusan RUU Anti Pornoaksi dan Pornografi (yang menjadi cikal UU Porniografi) pada Februari 2006, banyak kelompok masyarakat yang merasa bahwa RUU ini akan memberi ruang bagi diskriminasi dan pembatasan ekspresi berkesenian dan berkebudayaan. Sebagai respon terhadap hal-hal tersebut, pada tahun yang sama, Yayasan Putri Waria bersama IPOOS (salah satu organisasi berbasis queer di Jakarta) bergabung dengan lembaga/organisasi yang menentang RUU ini turun ke jalan untuk melakukan aksi protes. Aksi serupa juga dilakukan oleh komunitas transpuan bersama afiliasi seniman Yogyakarta yang tergabung dalam Soneta (Serikat Orang yang Nikmati Etika dan Estetika).

Melalui berbagai bentuk penertiban dan penyeragaman nilai susila ini, persepsi tentang apa itu gender dan seksualitas publik dikontrol. Mereka dikotakkan sebagai hal-hal yang positif dan yang negatif; keduanya merujuk pada sejalan atau tidaknya suatu aktivitas, identitas, etc dengan norma dan moralitas negara dan kelompok mayoritas. Sebagai perpanjangan atas praktik-praktik yang mendemonisasi profesi dan aktivitas para pekerja seks, laku penertiban ini juga menempatkan orang-orang jalanan, dan para minoritas gender dan seksual sebagai yang harus dikontrol, yang negatif–yang oleh karenanya, dibatasi aksesnya untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Jika panduan untuk perempuan didasarkan pada hubungan mereka dengan keluarga dan ranah domestik, panduan yang ditujukan pada waria didasarkan pada dorongan untuk meningkatkan kedudukan melalui partisipasi publik dalam ranah kerja. Panduan untuk waria, oleh karena itu, berbentuk program-program yang mengajarkan keterampilan yang terkait dengan cara-cara menjadi ahli kecantikan, termasuk keahlian menjahit, tata rias pengantin, dan tata rambut. Dalam sebuah wawancara, waria senior seringkali secara spontan bercerita tentang pendapat petugas kota bahwa pelatihan keterampilan akan memungkinkan mereka untuk keluar dari pekerjaan seks di jalanan dan dengan demikian menghindari citra buruk yang terkait dengan seksualitas publik…Upaya ini pada gilirannya dapat berperan dalam meningkatkan kedudukan individu dan, oleh karenanya juga, status waria sebagai kelompok.

(Hegarty, 2022)

Perangkat Panduan oleh Negara

Di masa Orde Baru, dengan bingkai gender dan seksualitas publik yang masih sangat biner, negara melalui Pemda dan dinas-dinas sosial mengelola seperangkat panduan bagi komunitas transpuan untuk mengembalikan kedudukan mereka dalam masyarakat. Walaupun di satu sisi, panduan ini berpotensi untuk mempertegas prasangka dan penyeragaman, kelompok transpuan secara aktif memanfaatkan ruang-ruang tersebut untuk mempromosikan penerimaan mereka di dalam kehidupan berwarganegara.

Proses pengelolaan isu transpuan di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin, menjadi salah satu contohnya. Pada tahun 1968, melalui diskusi di klub malam Paradise Hall di dalam area Taman Hiburan Rakjat-Djakarta Fair, kelompok transpuan bersama dengan Ali mengganti istilah banci menjadi wanita adam (wadam). Penggantian istilah ini menjadi basis bagi gerakan-gerakan transpuan di daerah lain untuk mulai mengadopsi istilah wadam sebagai nama kelompok, organisasi, dll.

Penggantian ini sekaligus menjadi sinyal penerimaan mereka oleh pemerintah daerah. Ali (Majalah Moderna, 1969) mengatakan bahwa dia mengakui adanya masyarakat ke-3 (para wadam) sekaligus memiliki rencana-rencana untuk mengatur mereka. Dalam artikel tersebut dan dalam buku biografinya, Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977, ada beberapa kata kunci yang dia lontarkan dalam upaya mengatur kegiatan komunitas transpuan di Jakarta: (1) wadam disalurkan agar menjadi warga negara yang baik dan berguna, (2) agar tidak mengganggu pemandangan, (3) susah diatur tapi biar saja agar tidak terlalu mencolok, (4) layani mereka sebagai manusia, (5) mereka berhak hidup. Kata-kata kunci ini adalah penanda bahwa penanganan isu-isu transpuan di masa Ali masih lekat dengan prasangka-prasangka yang menempatkan aktivitas komunitas sebagai gangguan ketertiban.

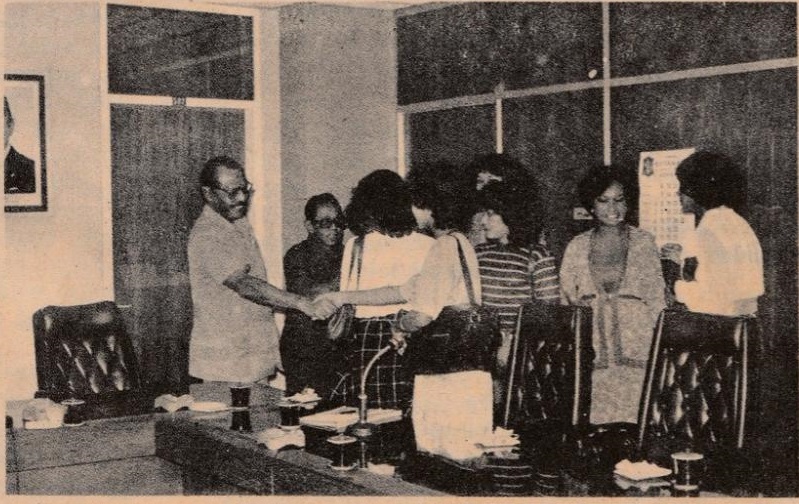

Sesudah pertemuan-pertemuan di Paradise Hall, para perwakilan transpuan melakukan kunjungan ke rumah jabatan Ali Sadikin pada Agustus 1968 (Kompas, 1968). Dalam pertemuan tersebut, 22 perwakilan menjadi saksi ketika Gubernur berjanji untuk menjamin hak-hak sosial mereka. Lidya sebagai ketua perwakilan mengatakan bahwa kunjungan tersebut sangat berarti bagi komunitas transpuan sebagai bentuk penerimaan atas golongan mereka jang oleh masjarakat selalu diartikan negatip.

Ada beberapa perubahan signifikan pada periode pasca turunnya Ali Sadikin sebagai Gubernur pada tahun 1977. Salah satu catatan yang penting untuk memberi konteks tentang gerakan transpuan di akhir tahun 70an adalah inisiasi Menteri Agama, Alamsyah, untuk mengganti istilah wadam menjadi waria pada tahun 1978 (Kompas, 1978). Setelah melakukan kunjungan ke beberapa kelompok Islam dalam tugas kenegaraannya, banyak dari mereka tidak setuju dengan penggunaan wadam.

karena dalam istilah “Wadam” itu dikaitkan nama Nabi Adam,

nabi pertama yang dihormati di seluruh umat manusia.

(Kompas, 1978)

Penggunaan istilah waria diadaptasi oleh komunitas untuk memberi atau mengganti nama-nama kelompok, organisasi atau kegiatan mereka. Proses transisi ini berlangsung hingga pertengahan tahun 1980. Pada proses peralihan ini, nama-nama kelompok seperti Wadam All Stars masih tetap dipertahankan.

Pasca Ali Sadikin, perubahan pendekatan untuk mengatur komunitas transpuan di DKI Jakarta juga berbeda. Melalui instruksi Wakil Gubernur Sardjono Soeprapto (Kompas, 1980), Pemprov melakukan dua pendekatan: memberikan pendidikan keterampilan dan menyalurkan kerja. Langkah-langkah ini diambil sebagai respon atas tidak efektifnya penahanan para transpuan yang terjaring razia di LP Cipinang. Melalui Pusat Rehabilitasi Cacat Dinas Sosial DKI Jakarta, mereka melakukan sensus, mendata keluarga untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerimaan keluarga dan pelibatan kelompok transpuan dalam kegiatan Pemprov.

Pada tahun 1982 (Majalah Topik, 1982), pusat rehabilitasi khusus transpuan didirikan di Duren Sawit, Jakarta Timur oleh Direktorat Bina Tuna Sosial, Departemen Sosial DKI Jakarta. Pusat-pusat rehabilitasi ini adalah sebuah upaya untuk membuat panduan tentang yang positif dan yang negatif dalam diskursus gender dan seksualitas. Panduan menjadi waria yang positif bagi masyarakat adalah dengan melakukan pekerjaan dan keterampilan yang sesuai dengan kodrat keperempuanan mereka, yang oleh Dinas Sosial diimplementasikan melalui pendidikan menata rambut, menghias muka dan lain-lainnya lagi yang berhubungan dengan dunia wanita. Menanggapi pendirian pusat rehabilitasi ini, Afunny Astuti, salah satu transpuan yang bekerja di salon mengatakan:

alangkah baiknya bila pemerintah membuat lokalisasi khusus untuk para waria, sehingga mereka dapat melakukan kegiatannya, tanpa perasaan khawatir akan ditangkap oleh Kamtib

Tanggapan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa kebutuhan komunitas transpuan tidak terbatas pada hal-hal yang sifatnya ekonomis. Dia mengakui bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengatur kesusilaan dan ketertiban berkutat pada pembatasan aktivitas yang berkaitan dengan seksualitas mereka alih-alih memberikan jaminan bagi mereka dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai warga negara dan perlindungan dari beragam bentuk kekerasan yang mereka alami, salah satunya melalui pengerahan aparat pengaman saat razia.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan komunitas, Persatuan Waria Kotamadya Surabaya (Perwakos) sempat melakukan kunjungan ke kantor Moehadji Widjaja–walikota saat itu. Dalam kegiatan dengar pendapat, Moehadji mengatakan akan menyediakan fasilitas penampungan yang bisa digunakan anggota Perwakos untuk melakukan berbagai kegiatan dan pelatihan. Panky Kentut sebagai ketua Perwakos menyampaikan bahwa tempat penampungan yang pernah dijanjikan kepada mereka di Jalan Mayjen Soengkono hanya berjalan selama satu bulan dan mangkrak kemudian. Panky juga menyoroti tidak memadainya tempat penampungan tersebut yang terbuka, tak ada tempat berteduh bila turun hujan, transportasi yang sukar diperoleh, dan komunikasi yang jauh dari jangkauan (Majalah Liberty, 1980). Panky menambahkan bahwa tempat-tempat ini juga sebaiknya memperhatikan keamanan para transpuan.

Sedangkan yang diinginkan oleh kaum waria adalah tempat tempat yang tertentu dan tertutup agar tidak mengganggu ketertiban umum, serta untuk menghindari kekacauan dan perbuatan jahat dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Panky Kentut mengusulkan tempat-tempat di sekitar arena “Taman Hiburan Rakyat” Surabaya, sebagian arena “Kebon Bibit” Kotamadya Surabaya di Manyar atau di tempat-tempat tanah-tanah kosong di pinggir Sungai Brantas, di jalan Irian Barat, Taman Anggrek, Ketabangkali, Gentengkali dan sebagainya.

Panky juga mengharapkan mengenai status sosial dan status hukum waria yang masih belum jelas. Dan kaum waria masih banyak menemui kesulitan-kesulitan dalam hidup bergaul di masyarakat. Sebab profil penampilan di masyarakat sangat bertentangan dengan surat-surat keterangan yang dimiliki. Hal ini sangat menyulitkan baik ia sendiri selaku kaum waria maupun petugas petugas pemerintah.

Pendirian Organisasi Transpuan

Bentuk-bentuk panduan bagi para transpuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik atau diterima kembali oleh masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintah seringkali berdampingan mensyaratkan mereka untuk tunduk pada pengaturan kesusilaan dan ketertiban. Komitmen para transpuan untuk aktif mengikuti pelatihan-pelatihan pun pertandingan-pertandingan olahraga tidak membuat mereka bebas dari beragam bentuk kekerasan di ruang-ruang lain. Sambil melakukan pelatihan-pelatihan seperti menjahit dan tata rias, para transpuan tidak serta-merta mendapat jaminan keamanan di ruang publik, khususnya pada malam hari. Hak-hak mereka jarang dibicarakan pun diskusi tentang cara-cara pemenuhan hak tersebut juga jarang diinisiasi oleh pemerintah. Binaritas gender dalam kerangka birokrasi dan hukum di Indonesia menjadi tantangan sendiri dalam pemenuhan hak-hak komunitas transpuan. Sekalipun demikian, komunitas transpuan secara aktif memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk berinteraksi dengan orang-orang dengan posisi strategis, sekaligus masyarakat luas dalam upaya mengadvokasi penerimaan mereka dalam kehidupan bernegara.

Komunitas transpuan di Yogyakarta, misalnya. Melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Dinas Sosial, mereka mengorganisasi anggotanya untuk membentuk Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) pada awal tahun 80-an. Pengorganisasian ini dilakukan sebagai respon terhadap tiadanya kelompok yang memikirkan kehidupan komunitas. IWAYO lahir dari diskusi Shinta Ratri, Henny Soetopo dan Ricky tentang perlunya memilih anggota komunitas untuk mengelola dana dan bantuan lain dari Dinas Sosial.

Dalam relasi yang tidak sepenuhnya didesain untuk memenuhi kebutuhan transpuan, hubungan dengan lembaga negara membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi kelompok transpuan. Melalui relasi yang terbangun salah satunya dengan Dinas Sosial, komunitas di Yogyakarta melalui IWAYO juga aktif mengelola kegiatan-kegiatan olahraga bersama dengan lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, PKK, dll.

Kegiatan-kegiatan bersama ini seringkali melibatkan publik, yang oleh karenanya dimanfaatkan oleh komunitas sebagai ruang siasat untuk menegosiasikan keberadaan mereka dan mengadvokasi penerimaan mereka dalam masyarakat. Dalam konteks tertentu, siasat ini juga adalah bentuk-bentuk penegasan bahwa para transpuan juga bisa memenuhi tuntutan menjadi yang positif dalam kehidupan publik.

Mereka tidak semuanya berasal dari keluarga mampu, sehingga profesi masing-masing berbeda.

Ia (Yosie Hanna) mengakui masih ada rekan-rekan se-’waria’ menjalankan profesi negatif malam hari. Hal itu secara bertahap akan disadarkan, dan dialihkan ke bidang jahit-menjahit, pedagang kecil-kecilan, penata rambut, dst.

Sebelum IWAYO terbentuk, kelompok Warung Wadam/Gado-Gado Wadam yang diketuai oleh Yosie Hanna hadir ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Yogyakarta untuk memproklamasikan kelompok mereka. Dalam pertemuan yang berlangsung pada tanggal 14 Juni 1980 tersebut, mereka membentuk kepengurusan sementara untuk Gado-Gado Wadam sekaligus memberikan undangan pementasan puisi yang sedang mereka siapkan. Melalui puisi-puisi yang mereka buat, para transpuan yang tampil menyampaikan keluh kesah sekaligus kritik atas berbagai ketidakadilan yang mereka alami.

Pada 13 November 1978, Pangky Kentut juga menggunakan pendekatan serupa dalam proses pendirian Persatuan Waria Kota Madya Surabaya (Perwakos). Selain untuk mengorganisasi kelompok, mendirikan perkumpulan berbadan hukum adalah salah satu siasat untuk berhadapan dengan berbagai stigma dan prasangka yang kadung melekat dalam tubuh komunitas. Pendirian perkumpulan ini juga menjadi cara untuk menuntut pelibatan komunitas dalam keputusan-keputusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan hidup mereka.

Dibantu dengan M. M. Lomanto, SH selaku notaris, Perwakos berdiri pada 22 November 1978. Para pengurus yang telah ditunjuk dilantik pada 14 Desember 1978 di gedung serbaguna VI Kotamadya Dati II; dengan restu dari Wali Kota Madya Surabaya dengan mengeluarkan Surat Pengarahan dan Pelantikan Waria oleh Pembantu Walkot (Mohamad H. Nasution, 2018). Selain menjadi panduan dalam proses pelantikan, surat ini juga berisi permintaan untuk menjadikan Perwakos sebagai wadah para waria di Surabaya sehingga tidak melakukan aksi mangkal yang membuat resah warga. Perwakos resmi berbadan hukum pada 15 Maret 1979 dengan dikeluarkannya surat dari Departemen Sosial.

Selain berbagai bentuk protes dan dengar pendapat, Perwakos juga menjadi pemantik lahirnya beragam kelompok hiburan transpuan, salah satunya Orkes Melayu (OM) Misri Mutiara yang sering pentas di Taman Remaja Surabaya. Pada tahun 1981, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun Pangky Kentut, mereka mengadakan Malam Parade Aktor-Aktoris Perwakos yang mengundang elemen-elemen pejabat pemerintahan (Dede Oetomo, 2001). Dalam buku pengantar acara tersebut, Idoeng Soekotjo Setyonegoro selaku pamong Perwakos menuliskan:

Tuhan masih mentakdirkan adanya keganjilan hidup, ialah hal ketiga yang tergolong juga dalam judul tersebut di atas (Tri Genap)

Dalam kultur birokrasi dan kehidupan berwarga negara yang masih biner, pernyataan Idoeng yang serupa dengan tuturan Ali Sadikin menjadi angin segar dalam upaya-upaya pelibatan komunitas transpuan dalam program-program pemerintah daerah. Di sisi lain, pelibatan ini tidak lepas dari upaya kontrol atas gender dan seksualitas warga negaranya dan tidak bisa menyediakan jaminan keamanan secara penuh.

Di tengah berbagai kebijakan yang biner dan pendekatan yang tidak jarang opresif, komunitas transpuan punya sejarah panjang mengorganisasi anggotanya untuk menuntut pemenuhan hak mereka. Gerak mereka sangat dipengaruhi oleh beragam konteks dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah. Melalui dokumentasi artikel-artikel kunjungan, kita mengetahui bahwa respon-respon komunitas transpuan terhadap beragam isu yang hadir dalam kehidupan mereka menjadi penanda komunitas mereka juga terus bergerak.

Selain perubahan dinamika yang dipengaruhi oleh isu, komunitas transpuan juga mulai membentuk jaringan solidaritas transpuan antar wilayah, salah satunya melalui Pernas Waria I di tahun 2009. Mereka juga terlibat dalam berbagai gerakan lintas isu, mulai dari isu masyarakat miskin kota, isu HIV/AIDS dan kesehatan publik, isu pembatasan ekspresi hingga isu hak administratif. Dalam konteks kehidupan berkomunitas, mereka juga aktif menyediakan jaringan pengaman bagi anggotanya dalam beragam situasi, mulai dari menjadi korban penangkapan razia, jatuh sakit, menua dan situasi-situasi lain yang luput dijamin oleh negara.

8 Responses

I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

czrn7o

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

L’insider trading consiste nell’utilizzo di informazioni

riservate e privilegiate da parte di individui interni

a una società, come dirigenti o azionisti di rilievo, al fine di trarre vantaggio

personale sul mercato. https://traduzioni.guru

We combine innovative quality management systems with vetted, experienced linguists. https://hd.menak.ru/user/PorfirioHannafor/