Suku Karo atau sering disebut Kalak Karo adalah satu dari 1.340 suku di Indonesia, juga bagian dari 6 puak suku Batak yang mendiami Sumatera Utara. Orang-orang Karo dikenal dengan pengobatan tradisionalnya dan kemampuan meramu obat-obatan ampuh berbahan alami. Daerah yang ditinggali suku Karo disebut Tanah Karo, secara administrasi berada di Kabupaten Karo, dengan ibu kota Kabanjahe. Kontur alamnya dataran tinggi yang menghasilkan banyak sekali komoditi berkualitas impor. Beberapa hasil alam ini bisa dibeli dan dikunjungi di Berastagi, salah satu kota lainnya yang berjarak 11 km dari Kabanjahe yang merupakan tempat wisata. Di kota inilah aku lahir dan tumbuh besar.

Aku meninggalkan Berastagi sejak usiaku 18 tahun, merantau ke Medan untuk kuliah, lalu berpindah ke Yogyakarta pada 2018 hingga hari ini. Saat merasa rindu dengan suasana rumah, aku akan berkumpul bersama Kawan Pustaha. Pertemananku dengan Kawan Pustaha, bermula sejak 2023, dikenalkan oleh Grace dan Geger, teman yang juga pegiat manuskrip Batak. Kawan Pustaha berkegiatan setiap hari Rabu malam di Rumah Bausasran, tempat yang sama dengan bernaungnya Kolektif Lifepatch. Di sana kami banyak belajar aksara dan mentransliterasi manuskrip yang diakses secara digital dari museum dalam dan (kebanyakan) luar negeri.

Aku diajak bergabung saat mereka mengetahui aku bersuku Karo dan masih aktif membaca dan menulis aksaranya. Tadinya di Kawan Pustaha hanya ada satu anggota yang bersuku Karo, sehingga mereka perlu menambah keragaman anggota. Kemampuan membaca aksara ini cukup jarang dimiliki oleh anak-anak muda Karo, karena dulunya sebatas dipelajari sebagai formalitas belaka dalam mata pelajaran muatan lokal di SD dan SMP. Mempelajari aksara ini tidak begitu menarik lagi buat anak muda karena sudah bukan kebutuhan krusial dalam berbagai lini pekerjaan. Beruntungnya, ibuku merupakan guru SD yang juga mengajar muatan lokal Bahasa Daerah Karo, yang kapan pun aku ingin belajar dan mengakses buku-bukunya, semua tersedia di rumah.

Bersama teman-teman anggota Kawan Pustaha, kami lalu menerbitkan buku yang berjudul Tanda Tendi Tondi, yang berisi dua tahun perjalanan Kawan Pustaha. Pertemuan dan berproses bersama di Kawan Pustaha membawaku kepada sebuah perjalanan menyusuri artefak dan manuskrip ke Sumatera Utara bersama tiga orang anggota lainnya yang tergabung menjadi satu kelompok bernama Tuah Mangiring. Di awal Agustus 2024, aku, Ibeth, Rio dan Tati (Tim Tuah Mangiring) diberi kesempatan field trip menelusuri jejak-jejak leluhur suku Batak didanai oleh Museum aan de Stroom, Belgia, yang banyak menyimpan artefak leluhur bangsa Batak. Relasi ini terjalin karena hubungan yang baik antara Lifepatch dengan museum tersebut sejak lama. Tahun 2023, Kawan Pustaha x Lifepatch juga sudah menjalani program yang sama, berangkat ke Sumatera Utara dengan nama Tim Arus Balik. Perjalanan Tim Arus Balik kami lanjutkan dengan menelusuri lebih dalam bahan riset yang lebih spesifik, antara kain Ulos/Uis, Tunggal Panaluan dan Aliran Kepercayaan Pemena Parmalim. Di sana kami melakukan riset hampir satu bulan, kecuali aku yang harus pulang duluan karena sudah menghabiskan jatah waktu cuti kerja.

Selama berada di Sumatera Utara, aku sangat menyukai riset tentang agama kepercayaan. Aku cukup dekat dengan tema ini karena keluargaku dan banyak orang lain di suku kami dulunya pemeluk Pemena. Nenek kandungku hingga akhir hidupnya masih menganut kepercayaan ini dan diturunkan ritualnya ke anak-anaknya, termasuk Bapak. Nenek atau aku memanggilnya Tigan, dulunya merupakan seorang Perodak-odak, tokoh penghayat Pemena yang banyak melakukan ritual untuk berbagai kebutuhan dan permintaan orang-orang.

Aku selalu merasa penasaran dan berjarak dengan kenangan tentang nenekku serta aktivitas spiritualnya. Selain karena ia meninggal sebelum aku lahir, kepercayaan itu terputus di generasiku dan aku menjadi keturunan pertama di keluarga yang memeluk agama Islam. Banyak hal yang sulit untuk diulik kembali, karena tiada lagi narasumbernya. Bapak, paman dan bibiku sudah meninggal dunia.

Kepercayaan dan Tata Krama Suku Karo

Selain menempati daerah di dataran tinggi Tanah Karo yang sering disebut Karo Gugung, suku Karo juga menempati beberapa di bagian dataran rendah Deli Serdang, Langkat, maupun Binjai yang disebut Karo Jahe. Konon, nenek moyang suku Karo berasal dari India Selatan, dan dapat dibuktikan dengan beberapa kesamaan seperti ritual yang menyerupai Hindu, hingga bentuk wajah dan warna kulit yang sama di marga tertentu. Dulunya ada sebuah kerajaan besar di Karo, namanya Kerajaan Haru (1225).

Kebanyakan suku Karo banyak mendiami daerah di Karo Gugung dengan logat bahasa yang khas dibanding daerah Jahe. Masyarakat tradisional Karo merupakan penganut kepercayaan Sipemena. Pemena berarti pertama atau awal, yang bermakna kepercayaan pertama suku Karo. Kepercayaan ini hidup sebelum kristenisasi besar-besaran oleh misionaris Belanda ke Sumatera Utara. Hingga kini, pemeluk kepercayaan ini masih ada namun berkegiatan secara tersembunyi karena masih dianggap penyembah berhala atau hantu. Hal ini dikarenakan masyarakat Pemena dalam upacaranya sering menjadikan batu dan pohon sebagai medium sembahyang, serta memberi sesajen atau cibal-cibal kepada alam.

Sayangnya, pada tahun 1970-an saat rezim orde baru, banyak pemeluk kepercayaan Pemena perlahan berkurang. Saat itu, pemerintah mewajibkan semua masyarakat mencantumkan agama mereka, namun hanya lima yang diakui. Jika tidak mencantumkan satu dari lima agama itu, akan dianggap komunis. Hal ini tertulis di instruksi Menteri Agama RI No. 4 tahun 1978 (sebelum ada pemberlakuan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016) yang menetapkan bahwa aliran kepercayaan bukan agama yang diakui negara dan agama yang diakui oleh pemerintah adalah: Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Begitu pula yang tercantum di Tap MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN; Kepercayaan terhadap Tuhan YME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah kepada pembentukan agama baru. Selain itu, penginjilan besar-besaran dan penyiaran Islam semakin membuat kepercayaan lokal tersudutkan.

Masyarakat tradisional Karo yang mewarisi nilai-nilai adat leluhur, mempercayai adanya tiga tuhan atau dibata, yaitu dibata datas (batara guru) yang menguasai semesta, dibata tengah yang memerintah di bumi tempat manusia tinggal, dan dibata teruh yang memerintah bumi bagian bawah. Masyarakat juga mempercayai manusia hidup bersama roh-roh lain atau disebut tendi dan percaya akan keseimbangan semesta. Konsep ini adalah perpaduan antara keselarasan manusia, roh, dan alam, sehingga banyak aktivitas ritualnya bersinggungan dengan alam.

Terdapat satu budaya yang sangat akrab apabila mengaitkannya dengan masyarakat tradisional Karo dan hari ini masih ada yang melakoninya, yaitu kesungkanan/sungkan. Ini adalah bentuk penghormatan dan menjaga tata cara beretika benar kepada sesama manusia. Contohnya, masih dipraktikkan dalam sistem kekerabatan masyarakat Karo hari ini tradisi rebu (pantangan) dalam berperilaku dan bersikap kepada orang lain yang lebih tua dan berbeda jenis kelamin. Misalnya pantangan berbicara langsung mertua kepada menantu dan sebaliknya. Lalu ada pula budaya sungkan anak gadis dan perjaka saat tinggal bersama orangtuanya. Beberapa masyarakat Karo masih melangsungkan aturan ini; anak gadis tidak boleh tidur di rumah yang sama dengan orangtuanya dan bisa tidur di rumah saudara atau menemani kerabat yang sudah sepuh untuk menjaganya.

Begitu pun dengan anak perjaka yang hanya boleh tidur di sapo angin (sejenis saung atau gazebo depan rumah). Aturan ini semakin baku dan tertulis dalam buku Dinamika Kalak Karo yang memuat tentang etika bermasyarakat, ditulis dengan bahasa Karo. Begini aturan tersebut berbunyi; “Ibas Paksana berngi, singuda-nguda la banci tunduh i jabu nande-bapana, ia medem ku bas sada jabu si deban, si ingani tua-tua entahpe ku bas jabu lume ras teman-temanna. Bagepe anak dilaki eme bas sapo page entahpe sapo sideban i gelari surambih” (Balai Adat Budaya Karo Indonesia 2010: 34-35). Diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia: “saat malam, anak perempuan tidak boleh tidur di rumah Ibu Bapaknya, ia tidur pada satu rumah lain, yang ditinggali oleh seseorang yang sudah sepuh atau di rumah namun bersama teman-temannya. Begitu juga untuk anak laki-laki, mereka tidur di lumbung padi rumah atau sapo yang dinamai surambih”. Aturan adat ini diberlakukan untuk mewaspadai hal-hal yang tidak terduga seperti hubungan terlarang macam perselingkuhan atau kekerasan seksual di antara anggota keluarga dalam satu rumah.

Contoh lain, meminta izin saat melintasi ladang dan kerangen (hutan) yang terdapat banyak pohon besar. Apabila ada hal-hal buruk yang terus terjadi dalam waktu yang runtut dan lama, maka mereka percaya dengan berkeramas di sungai (erpangir ku lau) bisa membuang hal negatif atau sekadar membawa keberkahan. Dan hal ini juga merupakan warisan kepercayaan Pemena. Untuk berjaga-jaga, masyarakat juga rajin menanam jerangau. Tanaman yang berbau tidak sedap ini dipercaya mampu menjaga dari gangguan sihir sambil menaburkan garam keliling rumah. Aktivitas ini akrab dilakukan masyarakat Karo, apabila sedang merasa tidak aman dari makhluk gaib. Orang tua juga melarang anak-anak melakukan aktivitas saat sore menuju maghrib, melarang mengambil buah-buahan di ladang orang lain tanpa izin, berbicara sembarangan di tempat asing, karena masyarakat percaya bisa saja ladang atau tempat tersebut dijaga oleh begu ganjang, makhluk hitam tinggi yang bisa mencekik manusia.

Warisan Ritual Keluargaku

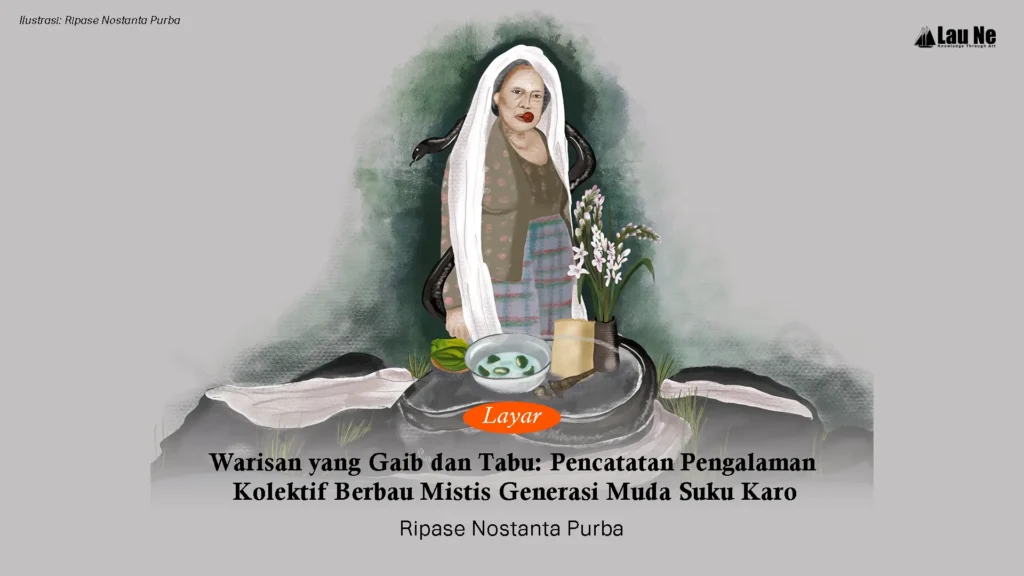

Mari kembali menyoal Tigan dan kepercayaannya. Dalam ritual, Tigan merupakan seseorang yang disegani, ia disebut Perodak-odak, sebutan untuk penganut Pemena yang bertugas melakukan ritual dengan menari-nari yang mediumnya seperti gunung, pohon, dan batu. Ia juga mengambil peran penting di masyarakat sebagai orang pintar. Atribut yang dikenakan Pemena adalah sarung dan pakaian berwarna putih atau kebaya dan penutup kepala putih. Saat proses menari-nari untuk memanggil roh, nenekku akan seluk (kerasukan) dan menyampaikan jawaban atas apapun yang menjadi kebutuhan orang yang memintanya.

Permintaan orang-orang saat itu antara lain memanggil hujan, mencari orang yang hilang, kasus pencurian, hingga memanggil roh yang baru saja mati secara misterius untuk dicari tahu penyebab kematiannya. Saat orang-orang bertanya kepada Tigan, tenggorokannya bergerak dan bersuara dengan bahasa yang sulit untuk dimengerti oleh manusia biasa, hanya bisa diterjemahkan oleh dirinya sendiri. Orang-orang Karo menyebutnya sebagai jinujung (makhluk halus yang mengiringinya). Ajaibnya, apapun yang dikatakan oleh jinujungnya (roh yang mengikutinya) cukup akurat kebenarannya. Misalnya saja, ia bisa menebak isi hati orang lain saat datang berkonsultasi atau menemukan orang yang lama hilang.

Selama ritual pemanggilan roh, Tigan menggunakan sesajen atau cibal-cibal seperti air jeruk purut, kunyit, jinten yang dihaluskan pada cawan, pisau dan ayam berwarna putih. Aktivitas ritualnya meliputi, memberi sesajen dan ritual menuju Gunung Sibayak bersama kelompoknya dan erpangir ku lau mandi membuang sial ke sungai–di daerah Sidebuk-debuk. Siapa saja yang ingin meminta tolong, cukup memberikan daun sirih dan kelengkapan man belo (makan sirih).

Selain menjadi ibu rumah tangga dan Perodak-odak, kesehariannya Tigan tetap bekerja mengolah sawah sendiri dan mengamankan tanah-tanah warisan suaminya. Saat berangkat ke sawah yang ditanaminya sayur parit (selada air), Tigan tidak lupa untuk membawa cibal-cibal atau sesajen menuju lahan pohon pisang yang cukup lebat di dekat sawah. Di sana ada Nini (nenek moyang) berbentuk ular hitam besar bersemayam, yang terus menjaga sawah-sawah itu meski kini Tigan sudah tiada. Orang-orang sekitar rumahku percaya, makhluk ini adalah sosok penjaga nenekku dulu.

Banyak kejadian aneh yang terjadi di rumah setelah ditinggal oleh Tigan, seperti masa kecilku yang didatangi oleh makhluk halus, kakak sepupu yang kesurupan hingga ritual-ritual yang masih dilanjutkan oleh Bapak, salah satunya meletakkan cibal-cibal di atas lemari, erpangir ku lau, dan minum ramuan menggunakan cawan. Pernah satu hari di saat usiaku 10 tahun aku hampir meregang nyawa karena satu penyakit aneh yang membuatku merasakan punya tumor dadakan di leher. Aku dibawa ke salah satu orang pintar di kaki Gunung Sinabung dan daging besar pada leherku sembuh mengempis perlahan.

Satu pelajaran yang diajarkan oleh orangtuaku sejak saat aku terkena “kiriman” hal jahat dari orang lain, agar lebih berhati-hati dalam menerima pemberian orang lain. Aku juga diajarkan ritual kecil dengan melangkahi makanan terlebih dahulu sebanyak dua kali agar menghilangkan hal-hal negatif yang bisa saja dihadirkan orang jahat melalui makanan. Ritual ini hanya berlaku untuk makanan pemberian orang lain yang tidak aku kenali.

Bertemu Anak-Anak Karo dengan Pengalaman Serupa

Tim Tuah Mangiring dalam perjalanannya ke Sumatera Utara berkenalan dengan anak-anak muda Karo yang tergabung dalam Komunitas Sinalsal’s. Komunitas ini adalah kumpulan anak-anak muda Karo yang aktif bermain alat musik tradisional. Pertemuan kami berlangsung saat workshop aksara Karo yang kami adakan. Mereka antara lain Ocit Purba, Pangeran Tarigan, dan Dafa Sitepu. Kami berbagi kontak dan banyak hal lain. Tampaknya mereka juga ingin sekali melestarikan budaya, namun belum menemui ruang yang tepat. Antusiasme mereka terlihat dari banyak pertanyaan tentang benda-benda yang kami pamerkan, juga dengan buku Tanda Tendi Tondi yang berisi dua tahun perjalanan Kawan Pustaha. Kami mengenal satu sama lain dan menjadi dekat karena kesamaan pengalaman mistis yang kami rasakan sebagai generasi muda Karo.

Ocit memulai ceritanya dengan mengajakku mengobrol tentang ritual yang aku tuliskan, dan menanyakan lokasi nenekku melangsungkannya. Ternyata tempat yang sama dengan peristiwa aneh yang pernah ia alami dulu, yaitu Gunung Sibayak dan Raja Berneh atau Sidebuk-debuk. Ocit bercerita tentang aktivitas naik gunungnya bersama beberapa temannya yaitu Sanko, Bryan, Devanda, Simson dan Stadika di tahun 2020.

Saat itu dia dan teman-temannya sedang mendaki Gunung Sibayak di Berastagi. Sesampainya di atas gunung, mereka memutuskan berkemah dekat dengan sebuah batu besar menjelang maghrib. Tanpa berpikir lama dan meminta sentabi (pemisi), mereka mendirikan dua tenda, masing-masing ditiduri orang berjumlah ganjil. Mereka bercanda dan membuang air kecil ke arah tebing curam di depannya. Saat sudah berada di dalam tenda, salah satu temannya Ocit sudah menunjukkan wajah yang pucat pasi, seperti telah melihat sesuatu namun diam saja. Ia kerap terbangun karena ada yang memanggilnya menggunakan bahasa Karo, untuk terjun ke tebing dekat tenda mereka.

Teman Ocit ini sesaat sebelum tertidur juga merasakan kehadiran makhluk lain yang ikut berbaring bersama mereka. Kehadiran makhluk lain ini dibuktikan dengan foto selfie mereka di tenda yang memperlihatkan kehadiran samar dua perempuan berambut panjang dan bermuka pucat. Sepanjang malam hari, suasana yang seharusnya menyenangkan berubah jadi mistis dan mengerikan, mereka memutuskan pulang lebih awal dan membawa temannya ke orang pintar.

Beda lagi dengan cerita dengan Dafa Sitepu, ia memiliki pengalaman tidak menyenangkan yang membawa serta keluarganya karena aktivitas keseniannya. Dafa merupakan seorang pemain kulcapi yang mengenyam pendidikan di sekolah menengah kejuruan di Berastagi. Ia kerap bermain kulcapi bersama Ocit dan teman-teman lainnya dalam Komunitas Sinalsal’s. Pengalamannya terjadi setelah pembuatan video klip untuk Tendi “A Glimpse Soul of Tanah Karo”. Saat itu Dafa berakting menjadi salah satu tembut-tembut (tokoh cerita rakyat Karo) yang menari di hutan. Tembut-tembut atau Gundala-gundala berkaitan dengan kepercayaan lama suku Karo. Video ini bercerita tentang pertemuan Raja atau Panglima dengan burung besar yang disebut Sigurda-gurdi, yang nantinya ditaklukkan dan dijadikan mainan putrinya. Burung jelmaan ini punya pantangan dicabut bulunya. Saat itu sehelai bulunya tercabut oleh sang putri, dan burung itu pun marah, kemudian bertarunglah kembali ia dengan sang Raja. Di akhir cerita, burung ini berhasil ditaklukkan.

Saat itu mereka melakukan proses syuting dengan suasana yang baik dan lancar, namun hal buruk terjadi kepada Dafa sesaat setelah meninggalkan hutan. Di hari lainnya, Ibu Dafa kerasukan nini kerangen (roh penjaga hutan) yang tidak senang saat ia tertawa-tawa di hutan. Meskipun bagi Dafa itu tawa yang biasa saja dan tidak keterlaluan, namun tidak bagi penunggu hutan. Roh yang menghampiri itu adalah sosok bulang (kakek) yang menjadikan ibu Dafa sebagai mediumnya. Ia dihampiri dan diperingati melalui ibunya. Si ibu tiba-tiba terduduk dengan gestur maskulin dan tatapan marah. Sang roh tidak suka jika Dafa tidak sopan di rumahnya (hutan).

Berkali-kali ia meminta maaf, namun tetap kesalahannya tidak cukup diperbaiki dengan kata maaf. Dafa harus mendatangi kembali hutan tersebut, menyalakan rokok untuk cibal-cibal dan sentabi kepada bulang penjaga hutan. Menurutnya, saat kedatangannya ke hutan tersebut, suasana langit tampak berbeda dari biasanya, seperti bukan ke tempat yang sebelumnya pernah ia kunjungi. Ia merasa seperti berada di dimensi lain. Meski tidak mudah untuk meminta maaf dengan kembali ke sana, semua permasalahan yang tidak sengaja itu akhirnya selesai. Pelajaran yang ia dapat saat itu adalah, tetap menjaga sopan-santun selama di tempat asing, meskipun bagi kita hal tersebut masih dalam batas wajar.

Di kesempatan itu Pangeran Tarigan ikut nimbrung bercerita tentang pengalaman mistis yang sama dengan teman-temannya, tentang seseorang yang memiliki fisik yang berbeda dengan manusia normal. Sesaat kemudian rahangnya kaku dan sulit digerakkan seketika. Mukanya pucat dan menghentikan obrolan, katanya ia ditegur oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suasana pun menjadi hening. Kami saling melihat satu sama lain dan memutuskan untuk bercerita lagi di lain waktu.

Warisan Mitos Nini Bulang Kalak Karo

Wilayah yang ditempati oleh banyak suku Karo bisa dikategorikan sudah dapat mengakses kecanggihan teknologi dan hampir semua anak-anaknya memperoleh pendidikan yang formal. Namun, di kabupatennya, Berastagi, yang merupakan tempat wisata sekaligus persinggahan menuju kota-kota kecil lainnya, masih kental akan kepercayaan terhadap mitos, sihir, dan hal-hal tabu, yang apabila dilanggar akan mendapatkan akibatnya. Fenomena “budaya tabu” juga bertahan kuat hingga hari ini.

Menurut Van Peursen, mitos memberikan arah kelakuan dan pedoman manusia untuk mencapai kebijaksanaan. Lewat mitos manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dapat menanggapi kekuatan alam (1988:37). Pengalaman mistis yang kami alami menjadi mungkin, karena masih belum lama dan jauh pula jarak antara aktivitas ritual rutin ala nenek moyang kepercayaan Pemena dengan generasi muda Karo hari ini. Apabila dihitung hanya berjarak 3-4 generasi yang telah melepas kepercayaan tersebut. Selain itu, sebagai generasi yang memeluk agama samawi, terasa sulit untuk membedakan mana yang merupakan bagian ritus Pemena dengan tradisi Karo. Kekaburan tentang pengetahuan ini pula yang membuat generasi pasca Pemena masih akrab dengan ritual dan mitos-mitos yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ritual ini tidak membawa hal buruk, namun kadung dicap berhala oleh pemeluk agama samawi.

Anak-anak muda Karo ditumbuhkembangkan oleh banyak cerita yang dipertahankan secara lisan untuk kebaikan generasi satu ke generasi berikutnya. Budaya sopan santun dan sungkan kepada alam dan sesama manusia hadir karena warisan ini. Masyarakat Karo dalam aktivitas sehari-harinya masih berlaku yang sama kepada alam. Pada hakikatnya, semua pantangan yang dibalut dengan cerita-cerita mistis ini menjadi satu pengingat dan pengikat sosial tentang keselarasan hidup dengan sesama manusia dan alam. Untuk terus menghormati dan berdampingan dengan makhluk lain yang juga hadir untuk menjaga agar alam tetap terjaga, manusia tidak boleh semena-mena.

Gejala ini disebut pula oleh Van Peursen dengan istilah “ruang sosio-mistis” yaitu lingkup daya kekuatan manusia dan pertalian dengan suku dan sikapnya yang mistis. Menurutnya, manusia diresapi oleh pengaruh-pengaruh dari sukunya dan alam raya. Tidak hanya berlaku untuk masyarakat Karo, pun berlaku untuk semua suku yang ada di Indonesia. Masyarakat-masyarakat seperti ini disebut sekelompok individu yang punya kesadaran mengenai identitas dirinya sendiri. Mitos masyarakat ini mengandung sangat banyak nilai dan norma, yang tetap akan dibawa ke mana pun meski di luar tanah lahirnya, sebagai bentuk cerminan khas kelompok masyarakat tertentu. Ciri khas yang terlihat dari cara mereka berpikir, bertindak, mengendalikan diri dan menampakkan identitasnya.

Daftar Pustaka:

Strategi Kebudayaan. 1976. CA Van Peursen. Jakarta.

Balai Adat Budaya Karo Indonesia. 2010. Tarigan Sarjani. Dinas Perpustakaan dan Arsip Prov Sumatera Utara

Editor: Margareth Ratih Fernandez