Saya melaju dengan sepeda motor membelah jalan Makassar di suatu pagi yang terburu-buru. Terik matahari sudah terasa meskipun waktu masih menunjukkan pukul delapan. Saya menuju Antropos yang lokasinya di Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin daerah Tamalanrea. Di sana, saya akan bertemu Bogor (nama aslinya adalah Syahrul), seorang mahasiswa semester awal yang kebetulan berasal dari Bogor sehingga kami kerap memanggilnya dengan sebutan itu. Dari Antropos, kami menuju Riwanua yang jaraknya hanya sepelemparan batu untuk menyaksikan performance art yang merupakan bagian dari program Kota dalam Teater.

Program tersebut digagas oleh Kala Teater dan baru saja memperingati ulang tahunnya yang kesepuluh. Program ini merupakan sebuah inovasi seni yang menggali potensi ruang publik sebagai medium teater. Dengan menghadirkan pertunjukan di luar panggung konvensional, program ini berusaha membawa seni pertunjukan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, menjadikannya sebagai wadah untuk merespons isu-isu sosial, budaya, dan lingkungan yang berkembang di kota: kota tidak hanya dilihat sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai ruang artistik yang dinamis, yang menjadi panggung kehidupan itu sendiri. Melalui pemanfaatan berbagai ruang publik (pasar, halte, taman, hingga bangunan ikonik), Kala Teater mengajak penonton untuk merasakan langsung pesan dan cerita yang disampaikan, tanpa jarak antara pertunjukan dan penontonnya.

Kota dalam Teater adalah upaya untuk menghidupkan kembali dimensi sosial dalam kehidupan kota, memberikan penonton ruang untuk refleksi diri tentang isu-isu yang sering kali terpinggirkan dalam arus kehidupan urban. Pertunjukan yang digelar tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong kesadaran sosial, mengkritisi ketidaksetaraan, polarisasi sosial, serta dampak buruk krisis lingkungan yang semakin nyata. Teater menjadi lebih dari sekadar hiburan, melainkan medium yang kuat untuk menyampaikan pesan perubahan dan harapan. Dengan mengintegrasikan realitas sosial kota ke dalam karya seni yang dapat dijangkau oleh siapa saja, program ini juga menciptakan ruang dialog terbuka, di mana masyarakat bisa terlibat langsung dalam merespons dan merenungkan isu-isu yang dihadirkan.

Matalantas, Mata Lalu Lintas?

Program pertama yang kami saksikan adalah performans “Matalantas” oleh Dwi Saputra Mario. Kami tiba tepat waktu, pukul sembilan teng. Ternyata, pertunjukan sudah dimulai saat itu juga. Saya sangat salut dengan upaya tepat waktu ini di tengah kebiasaan ngaret orang Indonesia. Dalam ruang galeri Riwanua yang berbentuk persegi panjang dan didominasi warna putih, seorang Mario yang berpakaian serba hitam berdiri dan bergerak dalam pola memutar di atas sebuah keset bundar bermotif seperti sasaran tembak (target). Tiang dengan efek stroboskopik dipasang di sudut ruangan, menciptakan suasana visual yang intens dan repetitif, mengingatkan pada kilatan lampu ETLE yang mendadak dan memaksa.

Mimik wajah sang performer menunjukkan keresahan, dengan kedipan mata yang berlebihan dan ekspresi kosong yang tetap. Gerakan berputar dilakukan dalam tempo konstan, nyaris tanpa suara, menciptakan suasana tegang dan repetitif. Kadang, langkahnya berubah menjadi sangat kecil, menyesuaikan dengan pola bulatan pada keset. Di lain waktu, ia melewati batas lingkaran tersebut, seakan ingin keluar dari sistem yang mengekang. Gerakannya yang monoton namun melelahkan seolah menyimbolkan masyarakat urban yang terjebak dalam sistem lalu lintas dan pengawasan digital yang membosankan, melelahkan, bahkan menjenuhkan. Ketika penonton mulai bosan (ada yang memainkan gawai, membaca buku, bahkan terlihat mengantuk) sang performer terus berputar. Ini menciptakan relasi yang menarik: siapa yang akan menyerah duluan? Performer yang terus berputar, atau penonton yang berhenti menyaksikan?

Performans yang berlangsung tiga jam ini bukan sekadar tontonan fisik, tapi juga kontemplasi sosial. Ia adlah respon artistik terhadap penerapan lampu tilang elektronik di Kota Makassar. Alih-alih meningkatkan ketertiban, sistem ini dinilai belum melibatkan warga secara maksimal dalam hal sosialisasi dan edukasi, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kilatan cahaya dari kamera tilang, yang dianggap mengganggu pandangan dan konsentrasi pengendara, menjadi elemen sentral dalam performans ini.

Matalantas menunjukkan bagaimana tubuh manusia berhadapan dengan tekanan sistemik dan visual dalam kota yang terus bergerak, diawasi, dan terkadang dicekik oleh keteraturan yang dipaksakan. Gerakan berputar adalah metafora dari kehidupan urban yang stagnan, berulang, dan tak memberi ruang untuk keluar, kecuali dengan melampaui batas diri itu sendiri. Pertunjukan ini adalah cermin tubuh yang menolak untuk tunduk secara pasif. Dwi Saputra Mario menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem yang memaksa, tubuh manusia tetap bisa memilih: bertahan, bergerak, atau melawan melalui keheningan dan repetisi.

Tubuh yang Dipaksa Pasrah

Selepas makan siang bersama Bogor, kami menuju ke pertunjukan selanjutnya yang berlangsung di Lapangan Tala, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), sebuah daerah tempat Kala Teater bermarkas. Pertunjukan kedua ini menampilkan Sabri Sahafuddin yang berbusana serba putih: dari pakaian, meja, kursi, karung, hingga tempat sampah (seperti kondisi di pabrik). Satu-satunya warna mencolok datang dari segunung cabai yang harus dipetiknya satu per satu. Di tengah terik Makassar yang panasnya seperti disinari oleh tiga matahari, Sabri dengan sabar memulai performansnya, memetik berkilo-kilo cabai tersebut.

Bukan dengan kebetulan penampilan Sabri ini bertepatan dengan hari buruh internasional. Performans Paksa Pasrah sendiri tampil sebagai refleksi visual dan afektif atas kehidupan kaum pekerja, khususnya buruh kasar. Performans ini secara visual menyajikan kontras ekstrem antara tubuh manusia yang letih dan kerasnya sistem kerja yang tak seimbang. Sabri tidak berbicara sepatah kata pun, tidak bersuara, tidak minum, tidak makan, ia hanya memetik cabai, memisahkan batang dan buahnya. Tindakan yang repetitif dan hening ini justru sangat lantang menyuarakan situasi buruh yang dipaksa pasrah oleh sistem yang tak adil.

Cabai yang berwarna menjadi semacam metafora. Ia satu-satunya unsur hidup, unsur “berharga”, sementara seluruh lingkungan buruh digambarkan serba putih, steril, bahkan dingin secara emosi. Pekerjaan buruh di sini dihadirkan sebagai beban yang harus “diselesaikan” tanpa pertimbangan akan kelelahan, kesehatan, atau keberlangsungan hidup si pekerja itu sendiri. Tercatat di awal pertunjukan, ada ibu-ibu yang ikut membantu Sabri memetik cabai, entah apa tujuannya, mungkin hanya ingin membantu. Lalu improvisasi mulai terjadi ketika beberapa penonton merasa tergugah untuk membantu Sabri memetik cabai. Hal ini bisa dibaca sebagai kritik terhadap solidaritas yang terlambat, bahwa dalam kondisi paling sulit, buruh sering kali dibiarkan sendiri. Ketika keadaan mulai membaik, barulah perhatian dan bantuan datang. Performans ini berlangsung selama hampir empat jam, sampai azan isya berkumandang dan akhirnya semua cabai berhasil dipetik.

Penampilan ini tak hanya mengundang rasa takjub karena ketahanan fisik performer, tetapi juga memunculkan percakapan di antara warga yang hadir. Beberapa ibu-ibu yang lewat sempat menyangka Sabri sedang menjemur cabai, bukan sedang melakukan aksi seni. Respons ini menyentil pertanyaan lebih besar tentang seni kontemporer: bagaimana jangkauan dan dampaknya terhadap masyarakat umum? Apakah seni yang menyuarakan suara rakyat masih bisa dimengerti oleh rakyat itu sendiri? Melalui tubuhnya yang bersabar di bawah terik matahari dan tangan yang terus bekerja, Sabri menghadirkan tubuh buruh sebagai situs perlawanan diam. Sebuah tubuh yang menanggung tekanan sistemik, tetapi juga menolak untuk menyerah. Paksa Pasrah adalah perenungan tentang struktur ketidakadilan dalam kerja dan pentingnya ruang aman, sehat, dan manusiawi bagi setiap buruh.

Di Tengah Kecemasan dan Overthinking Ini, Aku Ingin Tidur Lelap!

Di hari kedua, performans kembali dimulai tepat pukul sembilan yang bertempat di Kala Teater. Pagi itu, studio Kala Teater penuh dengan penonton, lebih dari setengahnya adalah mahasiswa antropologi FISIP Universitas Hasanuddin yang berupaya melihat simbol-simbol dalam pertunjukan dan mengaitkannya dengan isu kekuasaan, konflik kepentingan, dan kebudayaan. Performans Aku Ingin Tidur Lelap dari Nurul Inayah merespons dampak psikologis berulang yang dialami oleh warga terdampak banjir di Kota Makassar, terutama mereka yang berasal dari lapisan sosial ekonomi menengah ke bawah. Melalui medium cangkang telur, lem, dan kain kusam yang perlahan dipenuhi lapis demi lapis fragmen telur, Inayah menghidupkan ketegangan antara trauma yang rapuh dan upaya untuk tetap bertahan.

Performans ini berlangsung selama hampir dua jam, dimulai dengan tindakan repetitif namun penuh makna: mengambil cangkang telur dari alas tapis beras, menaiki tangga, lalu menempelkannya satu per satu ke kasur bekas banjir yang digantung. Cangkang telur menjadi simbol utama, yakni rapuh, retak, dan mudah pecah, seperti mentalitas warga yang terus dihantam banjir dua hingga empat kali dalam setahun. Kebingungan sempat muncul ketika seluruh ruang (kasur) tampak penuh, tapi performer terus mencari celah untuk menempelkan sisa-sisa cangkang yang belum terpakai. Ini menjadi alegori bagi pertanyaan mendasar warga: di mana ruang aman saat semuanya telah penuh oleh kecemasan?

Inayah menjelaskan bahwa performans ini berangkat dari riset artistik terhadap warga terdampak banjir di kawasan seperti Antang dan BTP. Ia mencatat bagaimana pengalaman banjir bukan hanya bencana material, tetapi pengalaman emosional yang berlapis: mengungsi, mengangkat barang ke rakkeang (loteng), lalu menunggu surut hanya untuk kembali bersiap menghadapi banjir berikutnya. Kelas sosial menjadi penentu ketangguhan, sebab yang berada di bawah cenderung lebih rapuh, lebih tertekan, dan lebih sulit pulih. Performans ini berupaya menunjukkan perbaikan yang tak pernah tuntas, tentang tidur yang terganggu dan ketenangan yang jauh dari jangkauan. Sebuah kerja seni yang tidak hanya menampilkan, tapi juga merasakan dan menyuarakan fragilitas kolektif warga kota dalam menghadapi bencana yang kian menjadi ‘tradisi’ tahunan.

Simbolisme Kekuasaan dalam Kumuh yang Melintas-Lintas

Siang hari menjelang sorenya, hujan tipis-tipis jatuh di Makassar, kontras dengan cuaca kemarin. Di Ja & Joy, rooftop Nipah Park, saya dan beberapa mahasiswa antropologi yang mengambil mata kuliah pemberdayaan masyarakat perkotaan dan pedesaan juga dua orang rekan dosen dari Universitas Malaysia Sabah sedang mengamati performans keempat dari seri KdT. Di sore yang teduh itu, Fathur Rahman dengan Kumuh yang Melintas-Lintas, mengeksplorasi persoalan ketimpangan sosial dan ekologi di perkotaan, dengan fokus khusus pada pemukiman kumuh yang terus berkembang di kota Makassar.

Pemukiman kumuh adalah salah satu indikasi utama dari ketidakadilan sosial dan ketidakmampuan struktur kekuasaan untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi semua warganya. Menurut data yang ada, lebih dari 299 hektare pemukiman kumuh di Makassar belum mendapat penanganan yang efektif, berakibat pada kondisi yang sangat tidak layak bagi kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan, keamanan, sosial, maupun ekonomi. Fathur berusaha mengangkat kesadaran publik mengenai dampak jangka panjang dari kehidupan di kawasan kumuh, yang sangat mempengaruhi kualitas hidup warganya. Namun, ia tidak hanya menyoroti kondisi fisik pemukiman tersebut, tetapi juga bagaimana ketimpangan tersebut terbentuk dan dipertahankan oleh sistem yang tidak peduli.

Fathur mengenakan jas dan kemeja putih, simbol formalitas, kekuasaan, dan status sosial tinggi. Sementara itu, ia menggunakan arang untuk menggambar rumah-rumah kumuh di atas kardus berkas. Media kardus adalah material yang murah dan mudah rusak, menjadi simbol utama dalam karya ini. Proses melukis yang ia lakukan, mengingatkan kita pada bagaimana kekuasaan dan kebijakan publik yang diambil oleh penguasa bisa mencemari dan merusak ruang hidup masyarakat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Melalui penciptaan rumah-rumah kumuh di atas kardus, karya ini menggambarkan kerentanan bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi eksistensial. Rumah yang terbuat dari kardus adalah simbol keterasingan dan ketidakberdayaan. Sebagaimana kardus yang mudah hancur dan rusak, kehidupan warga di permukiman kumuh juga sangat rapuh, tergantung pada keputusan yang diambil oleh mereka yang berkuasa di luar sana. Dalam banyak hal, warga pemukiman kumuh sering kali terabaikan dan tidak dianggap dalam perencanaan kota, meskipun mereka adalah bagian penting dari struktur sosial.

Ketika Fathur mulai melukis rumah-rumah kumuh menggunakan arang dan cat putih, tampak jelas bahwa tangan yang sebelumnya rapi dengan jas putih, kini mulai ternodai oleh tinta arang dan cat, simbol dari kotoran dan kekotoran yang dibawa oleh penguasa. Fathur ingin menunjukkan bahwa mereka yang memegang kekuasaan dan otoritas dalam pemerintahan kota juga turut berperan dalam menciptakan dan mempertahankan ruang kumuh tersebut. Fathur menghubungkan penguasa dengan kekotoran sistem yang telah mereka ciptakan. Ini adalah kritik terhadap mereka yang memanipulasi ruang kota demi keuntungan ekonomi dan politik tanpa mempedulikan kesejahteraan warganya. Bahkan, Secara ironis, penguasa yang menciptakan kumuh inilah yang akhirnya ikut tercemar oleh ketidakadilan yang mereka biarkan terus berkembang. Tangan mereka yang kotor menjadi simbol dari pengabaian dan pembiaran terhadap kondisi lingkungan yang buruk ini. Fathur mengajukan pertanyaan mendalam tentang siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan siapa yang seharusnya memperbaiki masalah tersebut. Pemukiman kumuh bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah struktural yang lebih besar, yang berkaitan dengan politik kota, perencanaan pembangunan yang tidak adil, dan distribusi sumber daya yang tidak merata.

Jejak Liar dan Kenyamanan dalam Ketidaknyamanan Kita

Di hari ketiga, saya dan Bogor mengunjungi Pantai Losari untuk menyaksikan pertunjukan kelima. Seperti biasa, pertunjukannya sangat tepat waktu. Penampilan tersebut berjudul Jejak Liar oleh Nurhafsa Hidayani yang mengusung tema dinamika sosial urban, khususnya terkait dengan fenomena parkir liar yang cukup meresahkan masyarakat. Dalam karya performans ini, Hafsa bergerak dengan membawa gulungan tali oranye yang perlahan-lahan diikatkan ke tubuhnya oleh warga yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Dari anjungan Pantai Losari hingga Masjid Apung Amirul Mukminin, setiap ikatan tali oranye menggambarkan bagaimana masyarakat, tanpa sadar, ikut membiarkan masalah sosial yang kerap dianggap remeh terus berkembang dan semakin rumit.

Simbol tali oranye yang mengikat tubuh Hafsa sangat kuat dalam menggambarkan bagaimana masalah sosial seperti parkir liar bisa terikat begitu erat dengan kehidupan sehari-hari, meskipun banyak orang tidak menyadari dampak buruknya. Saat Hafsa mencoba melepas tali di depan Masjid Amirul Mukminin, penonton dapat merasakan ketegangan yang ada. Melepaskan ikatan tersebut bukanlah hal yang mudah. Setiap usaha untuk meluruskan tali yang kusut menghadapi banyak tantangan, mirip dengan bagaimana permasalahan sosial sering kali tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat atau hanya dengan usaha individu. Hal ini juga menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan hanya masalah para juru parkir liar, tetapi juga masalah masyarakat secara keseluruhan yang turut memberikan kontribusi terhadap keberadaan praktik tersebut.

Berkaitan dengan parkir liar, perbedaan pendapat muncul antara mereka yang tidak mempermasalahkan keberadaan juru parkir liar, dengan alasan bahwa mereka hanya mencari nafkah dan memberi sedikit uang sebagai bentuk sedekah, dan mereka yang merasa terganggu dengan fenomena tersebut. Bagi sebagian orang, membayar parkir meskipun nominalnya kecil, menjadi beban yang tidak bisa dianggap remeh, karena jika dilakukan secara terus-menerus, bisa menjadi jumlah yang signifikan. Di sisi lain, juru parkir liar yang terpaksa menjalani pekerjaan tersebut juga merupakan akibat dari ketidakmampuan sistem untuk menyediakan pekerjaan yang layak bagi mereka, yang akhirnya terjebak dalam lingkaran masalah ini. Melalui karya Jejak Liar, Hafsa tidak hanya mengajak penonton untuk merenung tentang masalah parkir liar, tetapi juga mengajak kita semua untuk berpikir lebih dalam tentang dampak struktural dari fenomena sosial yang sering kali diabaikan. Dalam performa ini, tidak ada pihak yang dapat disalahkan sepenuhnya, karena masalah ini melibatkan banyak faktor, dan hanya dengan upaya bersama kita dapat menyelesaikannya.

Beri Kami Selamat. Jadi, “Selamat!”

Lepas istirahat makan siang tidak jauh dari Pantai Losari, kami langsung menuju lokasi pertunjukan selanjutnya yang dimulai di Pasar Sentral. Di sana, Fitrya Ali Imran yang berpakaian serba putih layaknya pengantin, membawa goodie bag berisi plastik, isolasi, dan doubletip, mulai melakukan performans di dalam agkutan umum (pete-pete). Saya dan Bogor mengikuti pete-pete tersebut dari belakang menggunakan motor. Ketika berada di dalam pete-pete, ia meniup plastik hingga bergelembung seperti balon dan menempelkannya di setiap bagian pete-pete tersebut. Tindakan ini memberikan kesan perasaan terancam yang melingkupi penumpang dalam kendaraan umum yang sering kali ugal-ugalan dan tidak layak pakai. Fitrya hendak menggambarkan ketidaknyamanan dan kecemasan warga Makassar yang sering kali harus menghadapi kondisi transportasi publik yang tidak aman.

Setelah turun di halte depan RS Primaya, ia melanjutkan aksinya dengan meniup plastik kembali dan menempelkannya di setiap bagian halte. Ini adalah gambaran dari rasa ketidakpastian yang dirasakan warga setiap kali menunggu transportasi. Tidak hanya itu, Fitrya juga terus berjalan sambil meniup plastik hingga menumpuk di tubuhnya, menggambarkan beban mental yang terus-menerus dipikul oleh penumpang yang merasa terancam oleh kondisi transportasi publik yang buruk. Penampilannya seolah menyuarakan kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang aman dan nyaman. Dengan banyaknya halte usang yang tidak terpakai, serta pete-pete yang sering kali mogok atau bergerak secara serampangan, penampilan ini memicu kritik terhadap pemerintah yang seharusnya lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanan transportasi publik. Perempuan tersebut yang terus menumpuk plastik di tubuhnya, menunjukkan bagaimana beban dari ketidakamanan ini terus menempel dalam kehidupan sehari-hari.

Selama pertunjukan, banyak warga yang melihat dengan keheranan. Beberapa bertanya-tanya apakah ini sebuah konten atau bahkan mengira bahwa itu adalah bentuk protes. “Orang gila” dan “Ini demo ya?” adalah beberapa komentar yang terdengar dari orang-orang yang lewat. Ada pula yang memperhatikan penampilannya dan mengatakan, “putihnya artisnya.” Reaksi-reaksi tersebut menandakan betapa performans ini mampu menarik perhatian masyarakat dan menggugah pertanyaan-pertanyaan penting terkait kondisi transportasi di kota ini.

Fitrya yang meniup plastik terus-menerus hingga bergelembung menjadi simbol dari napas yang terpenjara. Setiap kali plastik itu ditiup dan menempel di halte atau pete-pete, itu mengingatkan kita pada ketegangan yang dirasakan oleh masyarakat yang terjebak dalam ketidakpastian dan ketakutan akibat kondisi transportasi yang buruk. Dengan penampilan ini, Fitrya Ali Imran bukan hanya menyampaikan kritik terhadap kondisi transportasi publik, tetapi juga mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana warga kota, meski terancam dan merasa terpenjara, tetap berusaha untuk hidup dengan cara mereka sendiri.

Mencatat Tubuh Yang Tak Pernah Tercatat

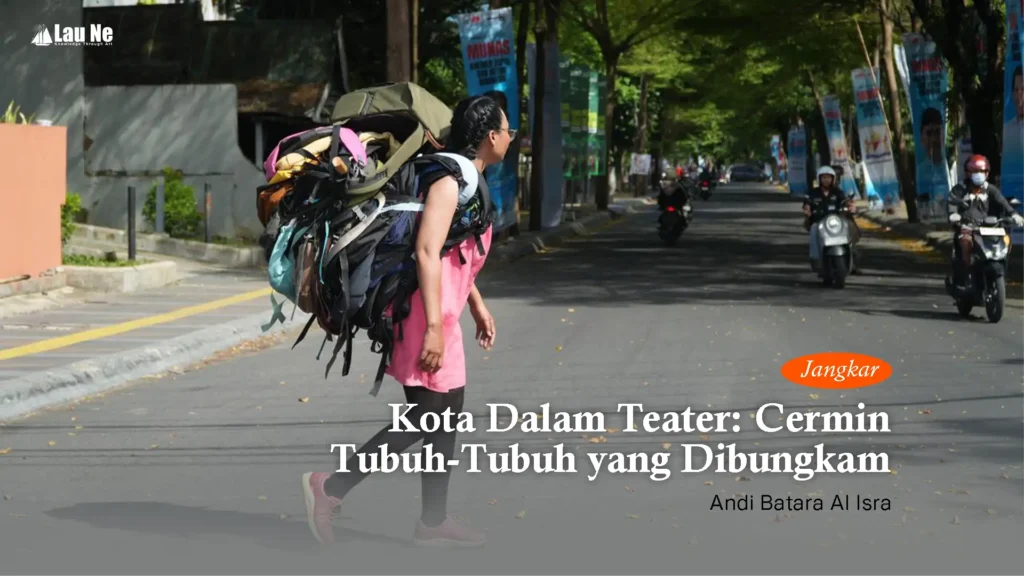

Di hari terakhir, saya kembali hadir bersama Bogor (setelah menjemputnya lagi di Antropos). Lokasi kali ini di ujung Jl. A.P. Pettarani yang bertemu dengan Jl. Sultan Alauddin. Di ujung jalan ini, pertunjukan tepat dimulai di depan MTsN 1 Makassar, di mana Mega Herdiyanti berjalan membawa 40 tas ransel. Perjalanan dimulai dari depan MTsN 1 Makassar menuju ujung Jl. Pettarani arah fly over (yang bertemu dengan Jl. Urip Sumohardjo) lalu memutar di fly over untuk kembali ke titik awalnya. Jarak tempuh yang lebih dari delapan kilometer itu menggambarkan betapa beratnya perjalanan yang harus dilalui oleh seorang wanita, memikul beban yang begitu banyak.

Mega Herdiyanti melalui Tubuh yang Tak Pernah Tercatat mencoba merepresentasikan beban hidup seorang wanita yang harus tetap bertahan dalam masyarakat yang sering kali menekan dan tidak adil. Dalam konteks kehidupan patriarki, wanita sering kali membawa beban ganda. Selain bekerja, mereka juga harus mengurus rumah tangga dan menjadi ibu yang setia. Sementara itu, laki-laki sering kali dapat beristirahat setelah bekerja, menikmati waktu santai dengan merokok dan meminum kopi. Sebaliknya, wanita setelah bekerja harus menyelesaikan tugas rumah tangga, menyiapkan kopi untuk suami, serta merawat anak yang sering menangis di malam hari. Di luar rumah, wanita tidak hanya terbebani oleh pekerjaan domestik, tetapi juga oleh stigma sosial yang sering memandang wanita hanya mampu melakukan pekerjaan rumah tangga serta ancaman pelecehan seksual yang selalu mengintai.

Perempuan seakan tidak memiliki ruang aman untuk berkembang dan merasa nyaman dalam kehidupan yang penuh tantangan ini. Mega menyampaikan pesan bahwa beban-beban tersebut tidak selalu terlihat oleh masyarakat. Bahkan dalam dunia pekerjaan (misalnya ojek online), wanita sering kali mendapat sedikit apresiasi seperti kurangnya pengakuan terhadap kontribusi mereka. Pertunjukan ini adalah seruan untuk kesadaran bahwa meskipun wanita memikul begitu banyak beban, peran dan kontribusinya sering kali tidak tampak dan kurang dihargai. Wanita seharusnya mendapat lebih banyak apresiasi, bukan justru direndahkan oleh stigma yang melekat pada mereka. Ketika Mega kelelahan, satu kilometer sebelum sampai di titik akhir perjalanan, dia menangis dan menyelesaikan pertunjukannya di dekat Jl. Boulevard. Beban yang dia bawa terlalu berat untuk ditanggung sendirian.

Pada akhirnya, tas-tas yang dibawanya dibagikan kepada para penonton, sebuah simbol bahwa beban yang berat tersebut tidak bisa dipikul sendiri. Keadilan dan kesetaraan harus dijunjung tinggi, dan ini menjadi pesan kuat bahwa perempuan tidak seharusnya menghadapi tantangan hidupnya sendirian. Melalui simbol tas yang dibagi-bagi, pertunjukan ini menegaskan pentingnya solidaritas dan dukungan kolektif dalam menghadapi ketidaksetaraan dan kerentanan perempuan, baik di ranah domestik maupun publik.

Manusia di Hadapan Krisis Iklim dalam Tubuh Terik

Pertunjukan terakhir di mulai tepat jam dua siang di bawah terik mentari di sebelah pintu gerbang Benteng Ujung Pandang. Tubuh Terik oleh Dwi Lestari Johan menggambarkan perjuangan manusia dalam menghadapi ketahanan tubuh terhadap tantangan lingkungan yang semakin keras. Dengan simbol utama kaktus, yang penuh duri dan tumbuh di alam yang keras, Dwi menghadapi panas terik matahari sambil mencabut duri-duri kaktus tersebut. Tindakan ini menggambarkan perjuangan manusia yang bertahan hidup di tengah-tengah perubahan iklim dan krisis lingkungan. Kaktus yang dikenal sebagai tumbuhan yang tangguh di iklim kering, menjadi simbol dari ketahanan manusia dalam menghadapi kondisi lingkungan yang tidak bersahabat.

Setiap duri yang dicabut dan tersebar di karpet putih seolah memperlihatkan dampak dari kerusakan lingkungan yang semakin meluas. Durinya yang tersebar menggambarkan bagaimana aktivitas manusia seringkali meninggalkan jejak yang sulit dihapus, menciptakan dunia yang penuh dengan kerusakan ekologis. Karpet putih yang seharusnya menjadi simbol kebersihan dan kenyamanan, justru dipenuhi dengan duri, mencerminkan kenyataan pahit bahwa kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia tidak bisa dihindari dan terus membebani kita.

Dwi Lestari Johan tampil sendirian dalam pertunjukan ini, yang dapat dilihat sebagai simbol dari keterasingan yang dirasakan manusia saat menghadapi krisis iklim. Meskipun banyak orang di sekitar kita, masalah lingkungan yang besar seringkali terasa seperti beban yang harus ditanggung oleh individu. Keterasingan ini menunjukkan bagaimana manusia berjuang sendirian untuk bertahan dalam lingkungan yang semakin rusak, tanpa banyak bantuan dari sistem sosial yang lebih besar. Tindakan mencabut duri dan menanam kembali kaktus di akhir pertunjukan mengandung makna penting. Meskipun proses mencabut duri penuh dengan rasa sakit dan tantangan, penanaman kembali kaktus tersebut adalah simbol harapan dan regenerasi, seakan menunjukkan bahwa meskipun lingkungan kita rusak, masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan mengembalikan keseimbangan.

Tubuh Terik adalah refleksi tentang ketahanan dan harapan. Dwi Lestari Johan mengingatkan kita bahwa meskipun tubuh manusia dapat merasa lelah dan terbebani, kita harus tetap berusaha bertahan, bahkan di tengah-tengah kondisi lingkungan yang semakin buruk. Tindakan mencabut duri yang penuh risiko dan menanam kembali kaktus mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki bumi. Seperti kaktus yang tumbuh di lingkungan yang keras, manusia pun memiliki potensi untuk beradaptasi dan bertahan hidup dalam perubahan iklim yang semakin intensif. Pada akhirnya, di hadapan alam, manusia serupa kaktus di padang gurun, tetap tegar dan menolak terberangus.

Catatan: Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Syahrul (Bogor) yang menemani saya selama proses pencatatan ini sebagai rekan pencatat, juga kepada Della Arlinda Birawa yang sempat terlibat dalam dua pertunjukan (Matalantas dan Aku Ingin Tidur Lelap). Terima kasih pula kepada mahasiswa antropologi FISIP Universitas Hasanuddin angkatan 2023 (Sikamali) di kelas Konflik dan Integrasi yang hadir di pertunjukan Aku Ingin Tidur Lelap dan Angkatan 2022 (Pakaroso) di kelas Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan yang hadir di pertunjukan Kumuh yang Melintas-Lintas. Beberapa data dari tulisan ini juga bersumber dari catatan tugas mereka.

***