Seusai festival, ada pertanyaan yang terus bergelayut: apakah tawaran kami menerjemahkan kebahagiaan kolektif sebagai motif, sungguh dapat digunakan? Apakah kebahagiaan benar terjadi secara kolektif? Saya menulis pertanyaan ini sebagai refleksi atas bagian pembuka pengantar kuratorial:

Dalam semangat itulah kerja kuratorial Festival Benang Merah disusun: sebagai upaya merespon tema Kebahagiaan Kolektif melalui pendekatan yang merayakan beda, bukan penyeragaman.

Ketika tawaran “kebahagiaan kolektif” lahir, kami tahu bahwa yang pertama harus diidentifikasi adalah siapa kolektif yang dirujuk di sini. Identifikasi pertama “kolektif” atau “yang bersama” ini merujuk ke dalam atau pada “kami” yang memberi tawaran. Maka sejak mula, kami mencoba mengintegrasikan judul dan tema, lalu menginternalisasinya sebagai modal kerja utama. Artinya, kami menyepakati siapa saja yang perlu mengusahakan kebahagiaan ini dan bagaimana kami mengartikulasikan cara-cara ini ke dalam kerangka festival sebagai metode.

“Di sinilah kebahagiaan dirajut: dalam gerak yang tidak selalu terstruktur, tapi memiliki daya hidup”.

Dari premis itulah saya menatap kembali proses merajut yang dijalankan tim kerja festival. Hal yang kemudian kami kembangkan menjadi kesadaran untuk mencapai kebahagiaan bersama, pada tulisan ini, juga merupakan usaha untuk menjawab: dapatkah kita benar-benar bahagia secara kolektif? Saya menemukannya dalam kerja internal dan menguraikannya melalui pengalaman pelaksanaan yang memunculkan empat kata kunci reflektif pasca-festival: Perbedaan, Waktu, Prioritas, dan Merawat.

Mula-mula saya bertanya melalui empat kata kunci:

Perbedaan. Benang Merah Festival tidak dikerjakan oleh sekelompok orang yang bernaung dalam satu komunitas, satu kelompok, satu entitas. Ia diinisiasi oleh beberapa individu dan dikerjakan lintas-institusi, lintas-komunitas, yang juga lintas-daerah. Percayalah, untuk sebuah festival yang pertama dengan tujuan mengawinkan realitas sosial dengan kesenian, ini bukan situasi ideal. Tapi juga tidak salah. Justru di situlah premis kuratorial diuji: bekerja dalam perbedaan, menautkan titik-titik yang jarang bertemu.

Tiga perempat porsi kerja dilakukan secara daring bersama dengan orang-orang yang mungkin belum pernah kerja bersama. Ada proses mengakui jarak—jarak fisik dan jarak pengalaman. Namun demikian, kami menyadari karakter relasi ini dan dengan segera menyusun siasat kerja berupa wilayah tanggung jawab, membantu menavigasi kerja yang tak selalu diinstruksikan secara tunggal.

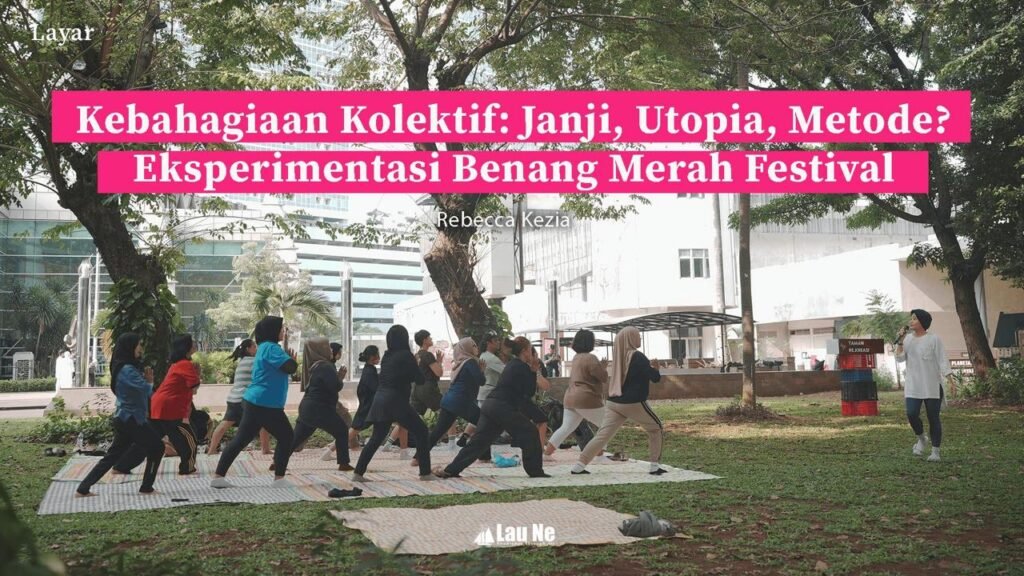

Dalam kuratorial, saya memiliki gagasan tentang wacana yang perlu menubuh pada bentuk program, tapi tidak secara absolut menentukan segalanya. Kami bernegosiasi terutama dalam proses teknis menubuhkan sajian pentas pertunjukan yang menggunakan area “tak-wajar.” Beruntungnya, gagasan kuratorial ini ditangkap dan di-exercise secara teknis oleh teman-teman produksi yang menghasilkan “kemungkinan” alih-alih keterbatasan. Tiga pentas pada tiga titik di satu ruang terbuka yang sama kemudian disajikan sebagai cara menatap bagi audiens yang hadir. Taman dan jalanan kota juga disulap menjadi area performatif untuk kolaborasi antara aktivisme dan seni.

Waktu. Walau kerja dalam perbedaan berhasil disiasati dan menerabas batasan struktural di luar kuasa kami, selalu ada yang tak dapat kami kendalikan, yaitu waktu. Ia berjalan dengan atau tanpa kesiapan kami. Banyak hal seharusnya diberi durasi lebih panjang untuk bisa tumbuh dengan alami, mekar dengan segala potensinya. Tapi waktu yang kami punya tak bisa menunggu. Dan begitulah kadang peristiwa kesenian, ia terjadi di dalam satu awal dan kepada akhir yang menunggu dengan pasti. Di antara keduanya, kami mesti cari cara supaya tak ada yang terdesak, gagal tumbuh, atau yang paling menyakitkan “mati” tanpa pernah punya ruang untuk mengambil nafas dalam ruang bersama ini.

Apakah kami telah memberi waktu dengan tempo yang adil untuk seluruh yang terlibat? Ini bagian yang sulit dijawab. Selalu ada angan, “andaikan lebih banyak waktu tersedia”. Tapi begitulah memang kenyataan pada kerja-kerja kesenian, ia berkejaran dengan idealisme yang kita tuju, di sisi lain ia diburu oleh linimasa.

Tiga hari kami diberi waktu untuk berbahagia secara kolektif. Dan salah satu hari, yaitu momen puncak festival, justru terjadi di hari Senin pagi—hari paling terkutuk bagi peradaban kota modern. Bagaimana menawar Senin yang tak bisa dihindari dengan lebih baik?

Program “Lintasan Prasangka” yang membawa kolaborasi Aisyah Ardani dan Ibe S. Palogai menafsir ulang perjalanan sebagai usaha membuka kemungkinan. Kami berjalan dari Cikini—mengandaikannya sebagai area pusat—ke Hutan Kota Universitas Indonesia di hari Senin, pukul 08.00 WIB. Secara kuantitas, peserta tak banyak, tapi pola tawaran dari program ini menarik: ia menantang pemahaman kita atas waktu. Saya mengutip kembali tawaran kuratorial sebelum festival berlangsung, kira-kira begini bunyinya :

Di kota yang denyutnya kadang terasa terlalu cepat, kerja seni menjadi cara yang lebih empatik untuk menyentuh isu-isu sosial, politik, gender, hingga ekonomi.

Mungkin kita tak bisa mencuri atau memotong waktu sesuai keinginan, tapi memperlambat tempo, mengambil jeda bisa jadi salah satu cara kita bernegosiasi dengan waktu. Kesenian menyediakan alat untuk melakukannya, setidaknya demikian tawaran kami dalam Benang Merah Festival.

Prioritas. Keragaman isu berpendar dalam proses perancangan tapi waktu, lagi-lagi, menjadi hakim. Tak ada yang tak mendesak untuk dibicarakan. Semuanya perlu ruang yang sama terang, sama lebar, sama luasnya untuk menggaungkan kesadaran yang sedang ditawar. Namun kami harus memilih.

Melalui kolaborasi artistik, warga bukan sekadar penonton. Mereka ikut menenun keterhubungan: dengan konteksnya, dengan sesamanya, dengan luka dan harapan. Kami menggodok isu, bentuk, kontestasi nilai, perayaan. Dan kami memahami bahwa ajuan kami untuk memilih hal yang disajikan bukanlah solusi, tapi titik berangkat. Seperti yang saya kutip dalam pengantar kuratorial:

Menjadi kritis dalam festival ini bukanlah sikap menolak, melainkan cara untuk lebih sadar akan posisi dan agensi kita—untuk mengasah empati, merengkuh yang asing, dan meretas jarak terhadap hal-hal yang sering luput dari perhatian.

Akan selalu ada keprihatinan ketika kesenian kawin dengan aktivisme. Tapi dalam perkawinan ini ada usaha merangsang praktik kesenian untuk tidak menjadi insular tetapi melihat ke luar, ke dalam lingkungan ia berada. Ini tak berarti menjadikan kesenian sebagai alat sosial atau bagian dari utilitas saja. Ia tetap punya daya untuk menemukan ujaran lain, mencapai estetika yang lain. Barangkali melalui pendekatan empatik, ada pemahaman yang belum memiliki bahasanya.

Merawat. Kita selalu bertanya, setelah sebuah ruang dibuka, festival dimulai, apa yang terjadi kemudian? Bagaimana cara merawat kesadaran yang ditumbuhkan, pertemuan yang dimulai. Ini mungkin menjadi catatan besar untuk Benang Merah Festival, sebagai salah satu yang berdiri dari inisiatif bersama dan tak terikat pada satu entitas, satu tempat. Bagaimana kemudian ia menjalankan fungsinya untuk merawat? Apa yang perlu dirawat?

Perawatan kami berjalan beriringan dengan usaha meretas norma yang usang dan tak lagi cukup untuk mewadahi keragaman ekspresi dan kebutuhan majemuk. Baik yang terjadi pada kami sebagai penyelenggara maupun yang kami buka sebagai tawaran pada publik. Ada beberapa sorotan penting.

Pertama, meretas tekanan ekonomi yang kerap mengerdilkan atau mengesampingkan baik individu maupun kelompok. Kami mencoba menawarnya dengan ruang pertukaran ide melalui program Café. Selain menjadikannya area pertukaran ide, ruang itu sendiri dapat diakses publik tanpa orientasi-profit. Di dalamnya, publik yang hadir tak hanya menyaksikan program seperti diskusi atau pemutaran film, tapi juga bisa rehat tanpa harus ada transaksi.

Kedua, memaknai ulang mobilitas untuk tak sekadar sampai tujuan atau tergesa tanpa punya kesempatan untuk saling mengenal dan menyadari apa yang ada di sekitar kita. Yang kami tuangkan sebagai Rekreasi “Lintasan Prasangka”, publik diajak berjalan dalam diam memperhatikan perjalanan yang ditempuhnya dengan bermodal instruksi. Atau rekreasi “Dari Kebun ke Meja”, yang mengajak publik melihat kembali relasi pangan dengan kehidupan, lebih dari sekadar menghempas lapar.

Ketiga, merawat publik dengan menata ulang relasi audiens dengan beberapa program. Kadang audiens adalah pengisi program seperti pada program komunitas, sesi-sesi Café atau Rekreasi. Yang lebih penting, audiens hadir dengan agensi mereka masing-masing untuk terlibat aktif dalam percakapan.

Merawat, mungkin pada kesempatan ini, bukan sekadar menjaga (preserving) yang sudah ada, melainkan membuka ruang kemungkinan baru untuk terus tumbuh.

Penelusuran dari empat kata kunci di atas bukanlah satu-satunya esensi apalagi pilar dalam kerja kami. Mereka merupakan temuan yang lahir dari dialog antara ide dan praktik, antara rancangan dan peristiwa. Proses dialogis itulah yang sedang menguji kembali pertanyaan di awal tulisan: apakah kebahagiaan benar terjadi secara kolektif?

Saya melihat jawabannya dalam detail kecil yang berserakan,

Taman Ismail Marzuki dengan segenap arsitektur dan aksesnya yang tak mudah – sebagian ruang terbuka kami jadikan area program dan komunitas – selalu ada bangku-bangku, tikar di bawah pohon. Dan hampir selalu saya temukan orang berbaring sambil berbincang atau rebahan di sana, baik pengunjung maupun tim kerja yang tengah rehat. Di dalam café yang tersembunyi di sudut bangunan baru Taman Ismail Marzuki, hampir tak pernah benar-benar sepi, bahkan ketika tak ada program apa pun berlangsung. Orang-orang datang dan pergi: ada yang duduk santai di atas beanbag, ada pula yang sekadar membuka-buka arsip dan buku yang kami letakkan di sana.

Lewat proses kolaborasi program, saya melihat pertemanan baru antara seniman dari Makassar yang membuka dirinya dengan aktivis dari Semarang yang mungkin tak akan pernah berbagi jalan tanpa kolaborasi ini. Program lainnya memungkinkan kerja kesetaraan gender dan masyarakat adat yang berbincang dan direspons oleh seorang seniman tato, sambil mengumpulkan ragam publik yang datang dari masing-masing aktivismenya. Mereka berkumpul dan saling mendengarkan cerita. Program komunitas menghadirkan rapat dan latihan, lokakarya dan musik sebagai sajian publik—menghapus batas antara “panggung” dan “partisipasi.”

Anak-anak Kalipasir menjadikan panggung keliling sebagai arena bermain. Tubuh perempuan Lampung yang terkekang bisa dirasakan bersama oleh perempuan dan pemuda dari Jawa, Sulawesi, bahkan Singapura—mendorong jalinan kolaborasi baru. Dua film yang tak mudah dinikmati, satu tentang kekerasan di El Savador dan satu lagi digitalisasi dari film Ratna Asmara tahun 1950an yang terbengkalai, tetap beresonansi pada publik, bahkan bagi pengunjung dari Kenya. Dan di saat yang lain, publik menari pada lagu-lagu dari Flores tanpa perlu kenal melodi atau liriknya. Hanya dengan menularkan satu energi ke energi lainnya dan tubuh menemukan sendiri caranya berekspresi.

Berkaca pada pengalaman sebagai penyelenggara, saya atau teman-teman lainnya yang mengerjakan festival ini seperti menggendong rumah di dalam air. Bebannya besar tapi tak terasa berat. Sebab selalu ada kecemasan, ketakutan, risiko yang dapat dibagi sama besar dengan sukacita dan cerita di antara sesama pekerja lintas-divisi, tak pandang bulu, kenal lama atau baru.

Ini bukan sekadar romantisasi, tapi mungkin ini artikulasi atas pengalaman ketika jarak sudah memberi keluasan melihat. Selalu akan ada huru-hara perbedaan, batas waktu, spektrum prioritas dan keruwetan kerja berbasis merawat. Kadang yang jadi soal dan tantangan untuk menemukan jawaban atas kebahagiaan kolektif justru pada pengetahuan yang kita pakai untuk mencarinya. Pengetahuan dan nalar cenderung mendekati hal definitif, kita terburu-buru pada batas alih-alih kemungkinan. Akibatnya, batas-batas festival – tata kerja, tata laksana, jadwal, ukuran keberhasilan kuantitas dan sebagainya—berpotensi mereduksi cara kita melihat kebahagiaan yang sedang berlangsung.

Padahal reaksi, pola laku, dan wajah-wajah yang terus hadir selama tiga hari festival adalah jawaban paling jujur atas pertanyaan itu. Di sana kebahagiaan kolektif beroperasi—baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun pasca festival. Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita merekam, mewadahi, dan merawat impresi yang muncul dari audiens yang terlibat.

Sebagai akhir untuk sesuatu yang selalu berlangsung,

Di atas kertas dan media sosial, festival, sebagaimana praktik seni lainnya, punya awal dan akhir. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, Benang Merah Festival adalah momentum yang dirayakan dan gaungnya melekat pada cara-cara kita berkesenian maupun kembali melakukan aktivisme. Benang merah yang lentur itu kini diteruskan ke tangan setiap orang yang terlibat, hadir, dan tersentuh olehnya. Tantangan merawat ruang dan ide yang telah dibuka tetap ada tetapi ia kini menjadi tanggung jawab bersama yang lebih luas. Kita sekarang punya harapan bahwa kebahagiaan kolektif bukan soal tujuan tetapi setelah festival berakhir, ia jadi metode. Layaknya koreografi sosial, ia terus menerus ditarikan—bagaikan tenunan yang selalu dalam proses menjadi (becoming), kadang menegang dan kadang ia mengendur untuk memastikan yang tak terlihat, tak terdengar, tetap bisa terengkuh.

Benang Merah Festival tidak ingin buru-buru sampai pada simpulan. Ia adalah undangan, bukan jawaban. Sebuah proses yang terus bergerak bahkan setelah program usai. Ia membuka ruang bagi kita semua untuk terus berjalan, merumuskan bentuk-bentuk kebahagiaan kolektif dalam versi yang paling otentik, dalam koreografi sosial yang terus menari bersama keunikan kita masing-masing.

satu Respon