Oleh Eka Putra Nggalu –

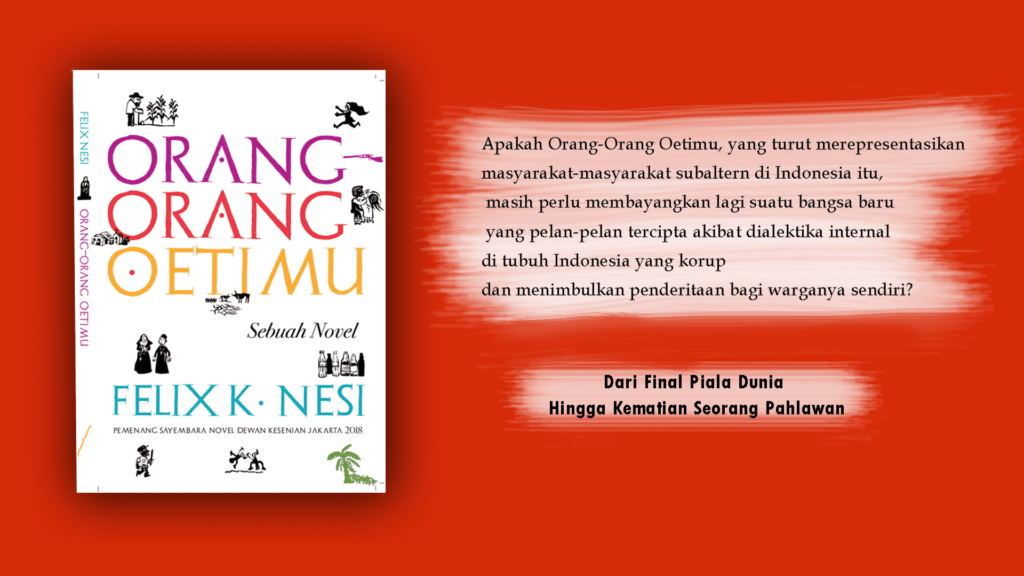

Tahun 2018, Orang-Orang Oetimu (O3) karya Felix Nesi terpilih sebagai pemenang Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta. Oleh tim dewan juri, novel ini dinilai sebagai sebuah karya fiksi etnografis yang digarap dengan baik. Draft novel ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berukuran 14×20,3 dengan jumlah 220 halaman oleh penerbit Marjin Kiri. Ia lantas menjadi incaran para pemburu buku sastra dan dengan cepat berbuah perbincangan, sekurang-kurangnya dalam obrolan-obrolan sastra di Indonesia.

Dalam satu percakapan saya bersama penulis, Felix dengan nada kelakar bercerita bahwa ia tidak pernah menulis O3 dengan satu visi sastra etnografi tertentu sejak awal. Ia bahkan merendah, bahwa novelnya tidak sesempurna penilaian tim juri. Ia hanya sekadar menceritakan satu cerita dengan latar sejarah dan budaya di Pulau Timor-NTT, khususnya kampung halamannya sendiri. Baginya pemberian hadiah itu bisa jadi karena kebetulan belaka. Ia masih punya sedikit kepercayaan jika karya-karya dari Indonesia Timur menjadi bernilai jual karena eksotisme yang ditawarkannya berbeda, asing dan mungkin tidak bisa ditemukan di kawasan metropolitan seperti kota-kota di Pulau Jawa.

Anggapan Felix yang bercorak orientalis tersebut tentu tidak hadir begitu saja. Hegemoni Jawa (jika tidak Jakarta) terhadap wacana-wacana ke-Indonesia-an dewasa ini boleh jadi memengaruhi asumsi tersebut. Produksi-produksi pengetahuan mengenai Indonesia dalam segala bidang, entah sosial, politik, ekonomi, hingga kebudayaan didominasi oleh pengetahuan-pengetahuan tentang isu-isu yang sedang hangat di Jawa, bahkan sebatas Jakarta. Berita tentang banjir Jakarta, Sunda Empire atau kasus penikaman Wiranto misalnya, jauh lebih santer dibanding isu perdagangan manusia di NTT. Sidang Kopi Jessica dan penistaan agama oleh Ahok, jauh lebih mendapat perhatian media daripada rehabilitasi pasca-gempa di Palu dan Donggala.

Fakta bahwa O3 mendapat penghargaan sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta, juga Felix yang menerima penghargaan tersebut dan asumsinya tentang eksotisme karyanya sendiri bersama dengan isu orientalisme yang cenderung tajam dalam produksi-produksi wacana mengenai Indonesia saat ini adalah ironi sekaligus paradoks yang seolah-olah lazim. Jika demikian, apa yang sebenarnya ingin ditawarkan oleh O3 kepada para pembacanya, terutama kepada para pembaca di Indonesia?

Idiom-Idiom Nasionalisme dalam Orang-Orang Oetimu

Felix memilih mengawali novelnya dengan cerita mengenai euforia final Piala Dunia 1998. Sersan Ipi, seorang polisi yang disegani seluruh warga kampung Oetimu, mengundang secara khusus Martin Kabiti, seorang veteran ABRI dalam invansi militer ke Timor Timur, untuk datang menyaksikan siaran langsung laga final, di Pos Polisi tempat ia tinggal sekaligus bekerja. Sebagian besar warga Oetimu, termasuk Martin Karbiti, lebih mendukung Brasil dari pada Prancis yang bertanding di final yang penuh dengan cerita kontroversial itu.

Brasil kalah telak, tiga gol tanpa balas. Sebagian besar warga Oetimu kecewa, sedih dan marah-marah. Martin Kabiti memutuskan pulang sebelum pertandingan berakhir. Ia memaki-maki Amerika yang menurutnya menjadi biang keladi kekalahan Brasil, tim kesayangannya. Sersan Ipi yang melihat kawannya sedih bukan kepalang, bersimpati dan menyempatkan diri mengantar Martin Kabiti pulang. Televisi di Pos Polisi -yang saat itu jadi barang langka di Oetimu- dimatikan pemiliknya. Warga yang sedang terpaku dalam aneka ekspresi di depan televisi pun akhirnya pulang dengan kecewa.

Satu fragmen kisah dalam novel O3 ini membuka kisah-kisah lanjutan yang dieksplorasi dan dijalin dengan cerdik oleh penulis. Catatan pentingnya adalah betapa dominan O3 memakai idiom-idiom nasionalisme, negara, hingga rasa cinta tanah air dalam diri tokoh, lanskap dan latar cerita, serta deskripsi pengarang serba tahu. Dalam fragmen ini, misalnya, tegangan antara negara dan rasa kebangsaan, warga dan aparatur negara, dijajarkan dalam beberapa pilihan bentuk, yaitu final Piala Dunia sebagai latar cerita, kehadiran tokoh Sersan Ipi, Martin Kabiti, dan para tentara yang memiliki latar belakang militer, dan konteks pascakolonial Timor Barat dalam relasinya dengan Timor Leste. Pengetahuan umum Martin Kabiti tentang Amerika sebagai aktor neokolonialisme global, hingga berbagai peristiwa di tahun 1998 yang bisa melahirkan penafsiran yang mendalam jika ditautkan dengan konteks Indonesia pada waktu yang sama, juga menjadi idiom yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh.

Dalam pembacaan yang lebih makro, O3 mengeksplorasi sejarah dan lanskap geografis Pulau Timor yang membentang dari masa suku-suku asli Timor, kolonialisme Portugis, Belanda, Jepang, hingga invansi Indonesia ke Timor-Timur, sembari secara sekilas lalu menampilkan situasi Timor Barat di tahun 1998 dalam salah satu pusat cerita, ketika reformasi sedang sangat garang digaungkan. Situasi dan latar cerita ini bertalian erat dengan dialektika yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia sebagai makhluk sosial yang hidup secara kolektif dari bentuknya yang paling primitif sebagai satu komunitas kultural, hingga berkembang menjadi sebuah negara modern bersama satu cara berpikir dan rasa merasa yang kerap disebut sebagai rasa kebangsaan atau nasionalisme. Ada tegangan yang terjadi, tidak hanya perkara identitas tetapi juga perihal cara berada.

Sebagai contoh, pembaca mungkin akan terbahak-bahak mendengar pengakuan Am Siki ketika orang ramai-ramai memujinya sebagai pahlawan yang berhasil mengusir penjajah Jepang dari bumi Timor khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya. Am Siki tidak tahu menahu soal bangsa apalagi soal Indonesia (O3, hlm. 39-41). Satu-satunya alasan yang memicunya mengusir penjajah adalah karena ia mendapati kudanya terus-menerus diperkosa oleh tentara Jepang. Itu membuat ia murka dan membantai habis satu regu pasukan Jepang dan membebaskan tawanan-tawanan lainnya.

Am Siki bahkan menjadi kesal ketika mendapati orang-orang kota, para pejabat yang datang ke Oetimu tidak memahami syair adat yang dituturkannya dengan sangat indah. Ia menganggap orang-orang itu arogan karena memaksa masyarakat Oetimu mempelajari bahasa mereka yang bernama Indonesia, sementara pejabat-pejabat itu sendiri tidak mau belajar bahasa yang diturunkan nenek moyang penduduk Oetimu yang menurutnya lebih indah dan bermakna (84-85)

Selain mengeksplorasi sejarah dan lanskap geografis Pulau Timor yang kental, O3 juga bermain-main dengan historiografi, ingatan kolektif dan pengalaman personal, entah secara intrinsik dalam diri para tokoh di cerita tersebut, ataupun dalam tegangannya dengan situasi yang terjadi secara faktual-kontekstual di Indonesia. Oetimu sendiri adalah satu kota rekaan yang hibrid, tempat segala silang perspektif dan habitus bertemu serta membaur. Tegangan-tegangan historiografi, ingatan kolektif dan pengalaman personal di Oetimu tentu menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

Tegangan-tegangan ini misalnya direpresentasikan dalam spektrum pemaknaan yang bergerak mengenai tanggal 30 September. Bagi pembaca Indonesia, tanggal tersebut secara spontan akan membangkitkan ingatan kolektif-afeksional mengenai peristiwa G30S/PKI. Secara historiografis, penelitian sejarah Indonesia kontemporer membuktikan bahwa peristiwa G30S/PKI adalah sebuah hoax yang disusun secara sistematis oleh Soeharto demi merebut kekuasaan. Peristiwa kudeta 30 September lantas menimbulkan gelombang pembunuhan massal di berbagai tempat dengan berbagai motif dan modus operasi. Efek dari itu adalah suatu trauma sejarah dan memori pasionis yang melekat dalam diri para korban dan sanak keluarganya, baik sebagai pelaku pembantaian maupun yang menjadi korban pembantaian. Di hadapan negara, keduanya adalah sesama korban. Trauma para korban tersebut bukanlah trauma yang bisa dihilangkan begitu saja secara tuntas.

Di novel O3, 30 September ditampilkan sebagai hari yang membosankan bagi anak-anak karena mereka harus menonton kembali untuk yang kesekian kalinya, film Pengkhianatan G30S/PKI. Secara faktual-kontekstual, film ini dipakai sebagai alat propaganda oleh rezim Orde Baru. Meski demikian, tanggal 30 September menjadi penanda penting bagi Sersan Ipi. Hari itu, bertahun-tahun sebelum menjadi polisi, ia pernah dilecehkan oleh Naef Ahelet di pondok dukun tersebut. Penisnya, yang jauh lebih besar dari anak-anak Oetimu seusia dirinya, dilihat sebagai sesuatu yang abnormal oleh teman-teman Sersan Ipi. Ipi dibawa ke Naef Ahelet, dukun kampung terkemuka di Oetimu. Naef Ahelet malah mengocok penis Sersan Ipi kecil hingga ia orgasme, dalam suatu perasaan aneh yang nikmat sekaligus hina. (O3, hlm. 199)

Peristiwa ini menghantui Sersan Ipi selama bertahun-tahun, bahkan setelah ia membunuh dukun tersebut. Peristiwa pembunuhan Naef Ahelet oleh Sersan Ipi juga berdampak bagi Am Siki, kakeknya. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, dalam dongeng-dongengnya, Am Siiki terus-menerus menyerukan pengampunan: meskipun orang itu salah, jangan dibunuh; sebuah pesan moral yang membuat anak-anak yang datang ke lopo untuk mendengar dongengnya jatuh tertidur.

Penis Sersan Ipi yang lebih besar dari anak-anak seusianya di Oetimu juga seolah-olah merujuk pada hibriditas dirinya sebagai seorang keturunan portekes. Penis yang besar tidak lantas menjadi suatu hinaan. Penis yang besar menjadi representasi hal-hal yang tidak lazim dalam satu masyarakat, yang dianggap sebagai liyan dengan begitu mudah. Atau dalam penafsiran lain, penis yang besar ini merepresentasikan subjek pascakolonial yang terbelah, yang resisten sekaligus reseptif terhadap konstruksi kolonial. Pada intinya, beberapa pembacaan ini tentu beririsan dengan identitas, yang juga memiliki kaitan dan tegangan (yang tidak terhindarkan) dengan nasionalisme dan isu etnisitas.

O3 juga membuka spektrum pemahaman dan gugatan mengenai status berbangsa seorang individu yang tinggal dalam negara. Kisah Maria menjadi representasi yang kuat tentang perspektif nasionalisme yang ingin dipertanyakan oleh penulis. Maria dikisahkan sebagai perempuan yang aktif dalam gerakan-gerakan mahasiswa. Ia pintar, memiliki pikiran yang rasional dan sikap yang sangat kritis mengenai penguasa. Ia ikut dalam demonstrasi jelang reformasi 1998. Ia terlibat aktif dalam demonstrasi menentang koruptor dan ketidakadilan di negeri ini. Namun, semua usahanya seperti tidak punya makna dan pengaruh apa-apa di hadapan sistem pemerintahan yang korup dan fasis.

Puncak dari kesia-siaan itu membuatnya memutuskan untuk bunuh diri. Ia kehilangan orang-orang yang ia cintai. Ia kehilangan suami dan anaknya yang mati dilindas unimog tentara yang melintas seenaknya di jalan raya. Di hari pemakaman suami dan anaknya, ia marah besar dan berlaku histeris. Seorang perwira meminta ia segera mengikhlaskan kepergian keduanya sebab mereka telah mati sebagai pahlawan. Mereka mati untuk membela negara.

Di akhir novel ini, pembaca akan tahu bahwa pada malam ketika Brasil harus menyerah kalah pada Prancis, Atino, seorang mantan pejuang pro-integrasi Timor Timur-Indonesia yang dikhianati oleh ABRI, datang ke rumah Martin Karbiti untuk balas dendam. Gerombolan pengikut Atino berhasil membunuh Sersan Ipi dalam satu pertarungan yang tidak seimbang. Meski demikian, Atino akhirnya mati dibunuh beberapa orang tentara Indonesia, sebelum ia berhasil membunuh Martin Karbiti. Operasi kebetulan oleh tentara Indonesia itu tak pernah terungkap. Martin Karbiti diminta mengarang versi cerita yang lain, dengan Sersan Ipi sebagai tokoh pahlawannya.

Mempertanyakan Kembali Nasionalisme Indonesia

O3 dengan eksplisit maupun implisit menghadirkan gugatan yang menohok bagi status kebangsaan Indonesia. O3 mempertanyakan, apa artinya menjadi Indonesia? Apa artinya nasionalisme di tengah situasi yang penuh dengan pengkhianatan? Apa artinya menjadi Indonesia di tengah situasi yang plural dan kian hibrid dewasa ini? Apa artinya menjadi Indonesia jika masih terus menjadi subaltern dan diabaikan oleh pembangunan? Bagaimana menjadi bangsa yang dibangun di atas sejarah yang penuh dengan muslihat? Masih pentingkah menjadi Indonesia?

Penggunaan sepakbola dan final Piala Dunia menjadi begitu menarik. Sepakbola telah terbukti menerabasi batas-batas teritori dan geopolitik. Para pendukung fanatik sebuah tim sepak bola terhubung oleh jalinan imanjinasi, emosi, empati, hingga perasaan juga pengalaman senasib sepenanggungan yang melebihi batas-batas suku, ras, agama, negara. Mereka mengidentifikasi diri sebagai bagian dari sebuah tim, tanpa perlu ruang fisik dan model institusi tertentu, seperti negara misalnya. Mereka berbicara dengan bahasa yang beragam, tetapi menjalin komunikasi mengenai isu-isu juga media-media tertentu yang mengikat erat tali persaudaraan mereka sebagai bagian dari tim yang dijunjung tinggi.

Para pendukung sebuah tim bisa berderai air mata ketika timnya kalah. Atau menebar tawa sukacita ketika timnya menang. Di hadapan layar kaca mereka terhubung dari zona waktu dan ruang yang berbeda, dalam satu lintasan waktu dan ruang yang seolah-olah tunggal. Waktu seolah terhenti, ruang seolah dibekukan oleh satu peristiwa pertandingan sepakbola yang menjadi penting dan dialami juga dimaknai pada saat yang sama, oleh para penggemar suatu tim sepakbola.

Sepakbola juga terbukti menjadi jembatan yang agaknya aneh tetapi efisien bagi perbedaan-perbedaan yang ada dalam satu kesebelasan bernama Indonesia. Dalam satu tim bernama Indonesia, perbedaan suku, agama, morfologi, bahasa ibu, seakan dikesampingkan. Satu tim dengan person-person yang beragam itu, mengidentifikasi visi bersama yang dikejar dan diperjuangkan secara bersama-sama. Mereka menjalin ikatan emosional dan empati yang begitu hebat dengan seluruh pendukung tim yang juga berasal dari latar belakang yang beragam.

Telah lama perdebatan mengenai kebangsaan berkutat dengan tegangan antara etnis dan bangsa, bahasa dan bangsa, sejarah dan bangsa, eksistensi negara dan bangsa hingga persoalan-persoalan lain perihal identitas. Ben Anderson melihat bangsa sebagai sebuah komunitas terbayang. Bagi Anderson, bangsa memiliki pemahaman yang lebih luas dari pada sistem politik tertentu.

Dalam penjelasannya, Anderson memahami bangsa sebagai komunitas yang bisa dibayangkan, dan dibayangkan sekaligus sebagai yang berdaulat dan terbatas. Dalam sebuah bangsa, setiap anggota tidak mengenal satu sama lain, tetapi mereka hidup dalam bayangan tentang keterkaitan antara mereka. Bangsa dianggap terbatas karena suatu bangsa harus bertemu dengan bangsa lain yang berdaulat. Negara menjadi lambang kebebasan yang diimpikan suatu bangsa. Bangsa selalu dibayangkan sebagai suatu persaudaraan yang horizontal dan mendalam.

Menurut Anderson bangsa tercipta oleh suatu dialektika yang terjadi dalam arus-arus kekuasaan yang bersifat hierarkis dan tunggal. Anderson sendiri mengidetifikasi itu sebagai agama dan monarki yang absolut. Dalam dialektika antara pemerintahan dengan warga, ingatan-ingatan akan penderitaan, perasaan senasib dan sepenanggungan, menjadi tidak terhindarkan. Semuanya itu menawarkan keselamatan dan atau penyelamatan diri oleh satu dialektika lain yang juga berlangsung secara niscaya, ketika dua institusi besar ini lambat laun mulai merosot.

Anderson menambahkan bahwa modernitas turut memicu perkembangan konsep kebangsaan. Pemahaman tentang waktu yang sirkular yang seketika berganti dengan waktu yang linear, turut mengubah cara pandang mengenai realitas, termasuk kesadaran kebangsaan itu, terakumulasi dari tiap-tiap individu dan golongan. Itu terjadi seiring berkembangnya tradisi kapitalisme, terutama dalam hal percetakan, pers, dan penerbitan karya-karya sastra. Ketersedian bacaan memungkinkan pembaca-pembaca mengambil citra yang sama meski dalam ruang dan situasi yang berbeda. Kemungkinan ini turut menunjang terkonstruksinya suatu bayangan tentang komunitas bangsa yang menjadi naungan hidup bersama.

O3 memperlihatkan satu sikap pesimis tertentu mengenai kebangsaan orang-orang Oetimu dalam tautannya dengan Indonesia. O3 mempertanyakan posisi Indonesia sebagai kolonial yang menginvansi Timor Leste, suatu wilayah geokultural yang lebih memiliki ikatan dan kedekatan dengan Timor Barat jika dibandingkan dengan Jawa yang cenderung memainkan peran hegemonik dan anarkis. Melalui tokoh Am Siki, O3 menampar satu kepercayaan yang diterima secara lazim bahwa kemerdekaan Indonesia adalah usaha bersama yang hasilnya turut dinikmati oleh setiap bangsa Indonesia. Bagi Am Siki, Indonesia adalah satu nama aneh yang tidak punya ikatan kultural dengan tradisi dan perjuangan nenek moyangnya. O3 mempertanyakan standar-standar yang tidak adil yang kerap diseragamkan di Indonesia, mulai dari makanan, kecantikan, hingga hal-hal esksitensial lain yang dikonstruksi secara sistematis dan massif demi kepentingan kelompok penguasa. O3 mempertanyakan kolonialisme neoliberal yang dimainkan oleh penguasa dan konglomerat, yang membuat masyarakat di belahan timur Indonesia terus menerus terhisap dan tereksploitasi oleh developmentalisme yang curang. O3 mengkritik dengan tegas visi nasionalisme yang dipersempit dan didangkalkan dalam frasa Bela Negara. O3 mengkritik bahasa sebagai alat pemersatu bangsa, menjadi simbol diabaikannya karakteristik-karakteristik kultural lainnya atas nama persatuan bangsa Indonesia.

Jika demikian, apakah masih penting bernaung di bawah nama Indonesia? Bagaimana jika pada kenyataannya Orang-Orang Oetimu yang bisa jadi hadir sebagai representasi berbagai suku bangsa lain di Indonesia, semisal Papua, harus secara jujur mengaku jika mereka kehilangan imajinasi tentang Indonesia? Apakah Orang-Orang Oetimu, yang turut merepresentasikan masyarakat-masyarakat subaltern di Indonesia itu, masih perlu membayangkan lagi suatu bangsa baru yang pelan-pelan tercipta akibat dialektika internal di tubuh Indonesia yang korup dan menimbulkan penderitaan bagi warganya sendiri?

Salah satu jawabannya, mungkin bisa dilacak pada pertandingan-pertandingan sepakbola Timnas Indonesia ketika akhirnya berhasil ikut Piala Dunia nanti.

Tulisan ini pertama kali dimuat dalam versi cetak di Jurnal Sastra Santarang No. 1, Januari-Februari 2020, hlm. 25-34. Diterbitkan kembali dengan beberapa penyesuaian.