Kita kerap atau terbiasa mendengar, satu frasa yang dilontarkan baik di seni rupa, sastra, musik, tari, dan ranah seni lain; “Tak ada yang baru di bawah sinar matahari.” There is no new thing under the sun[1], satu frasa yang berasal dari Kitab Pengkhotbah dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen.

Dalam konteksnya, penggunaan frasa ini menggambarkan pandangan bahwa segala sesuatu di bawah matahari, atau di dunia ini, telah terjadi sebelumnya atau akan terjadi lagi. Ini mencerminkan pemikiran tentang siklus alamiah kehidupan, bahwa apa yang kita lihat sebagai baru sebenarnya adalah variasi dari apa yang telah ada sebelumnya. Pernyataan ini menyoroti gagasan bahwa dalam sejarah dan kehidupan manusia, pola-pola dan peristiwa sering kali berulang, dan bahwa apa pun yang kita anggap sebagai baru seringkali telah terjadi sebelumnya dalam berbagai bentuk. Ini adalah pengingat tentang sifat berulang dan prediktabilitas kehidupan manusia dan dunia di bawah cakrawala yang sama.

Ketika membaca buku ini dan melihat Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia, yang pertama menarik saya adalah kata “baru” dalam Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia. Ketertarikan ini kemudian bergulir pada pertanyaan-pertanyaan naif; baru yang seperti apa? Apa batasan yang baru dan yang lama? Yang modern dan yang tradisi? Yang progresif dan yang konservatif? Seterusnya dan seterusnya.

Buku ini membahas dan membaca ulang Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia (setelah ini disebut GSRBI). Berisikan delapan tulisan di luar pengantar dan catatan penulisan, GSRBI didudukan kembali oleh Hyphen, bersama beberapa penulis lainnya seperti: Aminudin T.H. Siregar, Patrick Flores, Nuraini Juliastuti, T. K. Sabapathy, Haruko Kumakura, Brigita Isabella dan Syafiatudina, Bambang Bujono, serta Hendro Wiyanto.

Dari beberapa nama-nama di atas yang menulis di buku ini, saya merasa praktik berkesenian yang paling dekat daya pantulnya dengan praktik berkesenian saya adalah tulisan Nuraini Juliastuti, yang membicarakan Ngung Cak, satu cerpen yang ditulis oleh Danarto. Selain karena memang saya mengenal Danarto pertama kali adalah sebagai penulis, membaca karyanya atau dalam konteks ini memiliki kedekatan dengan karyanya, membuat saya ingin melihat bentuk baru seperti apa yang Danarto tawarkan? Apa maksud Danarto dengan “baru” itu? Dan bagaimana saya melihat dan/atau melengkapi pembacaan Nuraini Juliastuti, mengenai satu cerpen Danarto dalam buku ini. Katakanlah, mungkin ini semacam sejumput bumbu tambahan untuk “Ruang, Waktu, dan Studi Peristiwa dalam Ngung Cak”[2] dalam buku Masakan Sepanjang Zaman: Bunga Rampai Seni Rupa Baru 1975-1989.

Berlatar di Bali, cerita ini menarasikan tentang SMPTVU, sebuah mesin pengurai yang melekat pada komputer. Perangkat ini adalah milik seorang komposer asal Jerman, Otto Weizenbergen, sekaligus sahabat dekat dari tokoh utama dalam cerpen ini. SMPTVU ini didesain memiliki kemampuan dan sensitivitas yang tinggi untuk merekam suara, gambar, serta gerak yang ada di hadapannya. Cara kerja perangkat ini adalah merekam kemudian ia akan mengurai apa yang ia dengar, lihat, dan rasakan.

Cerita bermula dari Otto, komposer Jerman dan satu tokoh utama cerita yang menggunakan SMPTVU untuk merekam prosesi upacara adat di Bali. Proses perekaman kemudian menjadi membingungkan ketika alat ini tidak hanya merekam apa yang ditampilkan di hadapannya, namun juga menunjukkan apa-apa yang terjadi di masa lalu. Otto dan karakter dalam cerita dilempar pada siatuasi SMPTVU merekam hal-hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Alat ini melemparkan dan memperlihat pada mereka beberapa kejadian di beberapa tempat lain seperti Tokyo, Palestina, Amerika, Jakarta, Calcutta.

Membicarakan Danarto adalah membicarakan penulis sekaligus perupa yang kerap dianggap nyentrik, nyeleneh, dan senang menawarkan eksperimentasi. Telah banyak pula pembacaan atas kajian dan arsip media massa tentang karya-karyanya; “proses eksperimentasi yang larut dalam abstraksi”[3], “neo-tradisionalis Jawa”[4], “seni sebagai wahana penuangan daya imajinasi untuk menyatu dengan Tuhan”[5]. Dan dari semuanya, YB. Mangunwijaya berhasil mendefinisikan karya-karya Danarto secara kompleks dan lebih jitu[6]. Menurutnya karya-karya Danarto adalah “parabel-parabel religius, cerita-cerita kiasan kaum kebatinan, yang luar biasa dinamika dan daya imajnasinya. Tradisional tetapi sekaligus kontemporer. Ada “alur plotnya”, tetapi multidimensional. Bersuasana batin, rohani, abstrak, tetapi sekaligus konkret, duniawi, erotis plastik, mendaging gempal. Madah-madah mistik berupa cerita hidup, pribumi sekaligus internasional. Dahsyat seperti Shiwa, sekaligus puitis idealis seperti Khrisna si Gembala Sapi. Perpaduan aneh antara si pencari Franz Kafka dan si penemu Rabindranath Tagore”[7].

Danarto dikenal karena gaya penceritaannya yang kaya akan unsur-unsur mitologi, budaya Jawa, dan spiritualitas. Karya-karyanya sering kali menggabungkan elemen-elemen sastra dengan aspek-aspek seni visual, menjadikannya salah satu tokoh yang sesekali akan kita jumpai ketika membahas Sastra Rupa di Indonesia. Sastra Rupa kerap hanya dilihat sebagai satu medium yang tidak hanya menampilkan teks, tetapi juga ilustrasi, gambar, dan lain sebagainya. Tak mengherankan karena memang sastra cenderung dilihat sebagai medium tulisan, ketika mengatakan sastra di luar teks, kalau tidak ingin disebut tampak aneh, ya akan tampak tidak biasa. Dalam hal ini, saya bersepakat dengan Nuraini Juliastuti, alih-alih melihat Danarto sebagai seseorang yang menambahkan gambar dalam cerpennya sehingga ia disebut atau dianggap tergolong dalam sastra rupa, saya lebih tertarik melihat menambahan ilustrasi dalam cerpennya adalah sebagai upaya atau “strategi” yang dipakai oleh Danarto untuk menjejaki pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih transendental, untuk mendudukan karyanya sebagai ajakan—meminjam istilah GSRBI; “keinginan berkomunikasi[8]“

Upaya komunikasi yang dimaksud Jim Supangkat dalam selembar esainya di harian Kompas (9 September 1975) dalam artikel lain[9] di buku ini yang ditulis oleh Hendro Wiyanto, mendudukan frasa “keinginan berkomunikasi” ini menjadi dua hal. Pertama “keinginan berkomunikasi” yang berhubungan dengan apa yang disebut Jim “konsepsi berkarya”. Konsepsi ini mencakup ihwal yang cukup luas: berbagai pokok atau tema sosial, ide-ide baru dalam pengungkapan, cara-cara mengungkapkan ide-ide, konsepsi kekonkretan, konsepsi benda-benda, sampai konsepsi bagaimana menampilkan karya dalam satu pameran. “Konsepsi berkarya” ini kita sebut saja konsepsi/situasi estetik Seni Rupa Baru. Tujuannya adalah menciptakan ruang komunikasi seluas-luasnya dengan khalayak atau pemandang karya seni.[10]

Kedua, “keinginan berkomunikasi” juga berarti “mencari bahasa yang komunikatif”, atau “keinginan menyatakan, (dan) mengungkapkan”. Bagi Jim Supangkat, “keinginan berkomunikasi” ini bukan masalah yang boleh dianggap sederhana. “Keinginan berkomunikasi” pada Seni Rupa Baru berupaya “menghindari kesimpulan yang terlalu mudah” sekaligus berambisi untuk mencari kesimpulan bagi “isi” dan “bahasanya”.[11] Dengan kata lain, “keinginan berkomunikasi” dalam tataran ini melahirkan konsepsi/situasi verbal; menggunakan bahasa tulisan, teks dan/atau ucapan sebagai sarana berkomunikasi antara seniman-peseni rupa baru dan khalayak seninya. Konsepsi verbal ini bagi Jim tentunya tidak terlepas dari “konsepsi estetik” atau objek karya seni yang dibuat oleh seniman karena keduanya adalah kesatuan paket “keinginan berkomunikasi”.[12]

Keinginan berkomunikasi dan kehadiran karya-karya Danarto khususnya dalam Ngung Cak, seperti membuktikan batasan-batasan antara seni rupa dan sastra yang ternyata penuh lubang[13]. Sebagai pembaca kita diajak untuk menjadi semacam tukang tambal lubang batasan itu. Jika teks hanya berhenti pada teks, apa kemudian makna gambar tulisan cak-cak-cak-cak melingkar? Jika gambar hanya berhenti pada gambar, apa kemudian makna percakapan dan peristiwa-peristiwa dalam cerpen yang berbentuk teks? Upaya menjadi tukang tambal itu, paling tidak di mata Danarto, saya pikir tidak akan pernah benar menambal “ketidakajegan” karya yang ia ciptakan. Selalu saja ada ruang untuk guliran pertanyaan selanjutnya mengenai masa lalu, masa depan, maupun peristiwa yang tarik-ulur di antara keduanya.

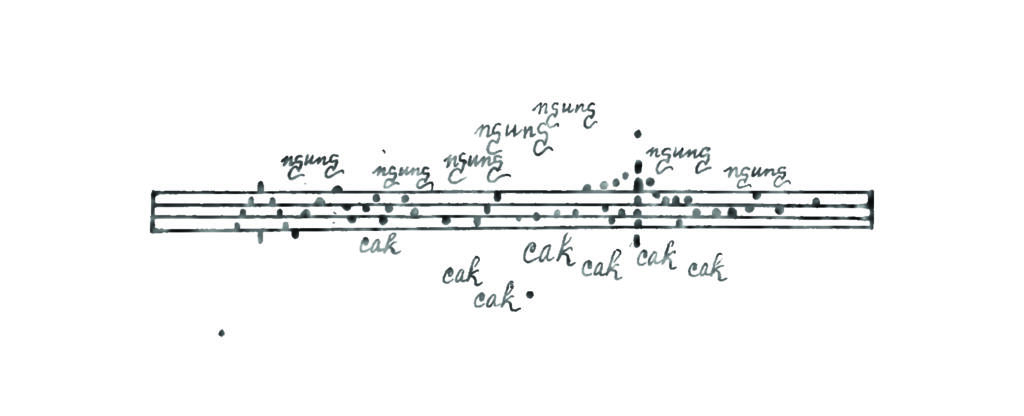

Dialog yang ada juga merupakan percakapan yang tidak dipancangkan pada satu tempat dan tidak diikat oleh hukum sebab akibat. Menurut Danarto, kata dalam tataran biasa, kurang dapat mewakili apa yang ingin ia sampaikan kepada para pembaca. Maka Danarto menyatukan antara gambar atau lukisan, paranada dan titinada, tipografi dan verbal. Menurut Danarto, kata harus dipulihkan (dikembalikan seperti semula) untuk mengikuti suara dan juga ide[14]. Hal ini dimaksudkan agar kata dan huruf yang digunakan dalam puisi konkrit dapat dimanfaatkan dengan baik dari segi penglihatan, pendengaran maupun geraknya. Sehingga, sebuah kata bukan hanya menyimbolkan sesuatu pengertian, tetapi mempunyai wujud yang dapat dilihat, mempunyai suara yang dapat didengar dan dapat bergerak.

Itu sebabnya, mungkin akan lebih memudahkan dalam penjelasan, jika saya langsung menambahkan bagaimana Danarto menyusun percakapannya. Berikut adalah salah satu contoh percakapan dalam cerpen Ngung Cak:

Ng Ngung Ngung Ngung Ngung Ngung Ngung Ngung Otto meminta Badung, seorang penari kecil yang kebetulan bersama kami, untuk mengambilkan wedang kopi di warung mbok Semi. Sejak tadi aku minum tuak saja. Badan terasa lebih segar karena minuman itu.

“Apakah pesawat pengurai itu tak mungkin memberikan keterangan salah? Tanyaku kepada Otto.

“Kopi satu untuk Otto, mbok Semi!” teriak Badung kedengaran.

“Tidak. Tak akan pernah hujan.”

“He, mas Totok sudah lama di sini?”

“Awas kabel.”

guk guk guk guk guk guk guk

ngrrrrrrooookk

“Sampai berapa lama?”

k cak cak cak sak cak c

Makin lama makin banyak yang mengerumuni layar mini ini, meskipun yang nampak garis-garis saja.

“Bagaimana kalau tombol gambar kita tekan?”

“Kemarin aku tidak makan sama sekali.”

k cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak cak c

“Kok charming amat sih mbok Semi.”

“Jangan berdesak-desal.”

“Kapan ke sana lagi.”

“Gambarnya nggak ada.”

“Rina ada?”

“Baru sekali ini aku melihat tarian suci.”

“Ia tidak tahu artinya.”

“Mereka menikmati upacara ini seperti menikmati warung mbok Semi.”

“Ruang dan waktu terkuasai di Bali sini.”

“Apa rencana besok?”

“Ini alat apa sih.”

“Kelian tadi di sini, entah sekarang di mana ia.”

“Apa-apa yang masih impian, sebentar lagi menjadi kenyataan.”

“Mau lemper?”

“Saya mencari Made.”

“Apa masih ada rahasia?”

“Ia nonton bioskop ke Den Pasar.”

“Besok harus bangun pagi-pagi, kita akan mengairi sawah.”

“Kabarnya topeng Gelodog akan disimpan di museum Paris.”

“Tombol gambar?”

[…][15]

Dari sekilas percakapan itu, kita sejatinya bisa melihat bahwa Danarto tidak menempatkan percakapan atau dialog karakternya seolah sebagai sesuatu sebab-akibat, si A bertanya dan si B menjawab. Alih-alih menempatkan dialog dalam bentuk normal, ia menempatkan percakapan seolah kamera yang hidup, tanpa intervensi, kamera itu merekam apa-apa saja yang ada di hadapannya, suara apa saja yang tertangkap olehnya, dan peristiwa bergerak apa saja yang tertangkap olehnya. Danarto kemudian memindahkan rekaman kamera atau footage peristiwa itu ke atas kertas. Sehingga teks yang kita baca adalah hasil pemindaian footage yang telah ia rekam.

Sekilas percakapan dari karakter-karakter ciptaan Danarto itu tampak terhubung, namun sekali lagi ia seolah dilebur. Kita bisa lihat misalnya percakapan soal tombol gambar:

“Bagaimana kalau tombol gambar kita tekan?”

Untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan karakter ini, Danarto menyelingi dengan dua puluh satu peristiwa; baik percakapan maupun suara komputer. Upaya ini saya baca sebagai sebuah upaya menghadirkan peristiwa seutuhnya. Ia menghadirkan sealami bagaimana kamera menangkap peristiwa. Ia tampak tak mengedit bagian dari peristiwa itu, merekam kemudian menyuguhkannya begitu saja. Posisi cerita pun tidak berhenti pada tahap dipaparkan dengan narasi, namun juga ditunjukkan melalui percakapan karakter yang melompat-lompat dan intervensi suara di luar karakter yang timbul di satu waktu yang sama.

Kesurupan Komputer

Kesurupan komputer, yang juga dikenal sebagai “hantu komputer” atau “malware hantu”, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya tampaknya mengalami masalah teknis atau perilaku aneh yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Dalam cerpen ini kita bisa menjejak bahwa secara metaforis, kesurupan komputer merujuk pada kondisi di mana komputer atau sistem informasi mengalami kerusakan, gangguan, atau penyebaran malware yang tidak diketahui. Komputer didudukan sebagai perangkat atas representasi masa depan, sedangkan kerasukan/kesurupan, didekatkan pada hal-hal yang berakar pada yang spirituil. Keduanya sama-sama diposisikan sebagai sesuatu yang susah disentuh, dikendalikan, apalagi dimengertikan. Ia bertransformasi pada upaya menghadirkan sesuatu yang tak bisa kita perkirakan, sesuatu yang tak bisa kita ramalkan. Wujud masa depan dan masa lalu Danarto benturkan, sehingga ia bercampur dan di antara itu, kita dihadirkan peristiwa yang silih berganti, dari satu peristiwa dengan peristiwa yang lain; dari Perpecahan dalam Organisasi Pembebasan Palestina, konser jaz yang bubar sebelum waktunya, hingga pemberitaan tentang pengejaran di kereta api bawah tanah Paris.

Upaya pemilihan komputer sebagai yang bisa saja kita anggap representasi mungkin akan patah jika dilekatkan pada konsep anti-representasi yang diusung oleh GSRBI. Berangkat dari hal ini pula, kita bisa melihat bahwa komputer tidak saja yang menjadi representasi tunggal atas “sesuatu yang sukar dimengerti”, “sesuatu yang sukar dijamah”, namun juga representasi itu dilebur oleh Danarto di mana ketika kita membicarakan “sesuatu yang sukar dimengerti” dalam konteks cerpen, dia bisa menjadi apa saja; bisa menjadi komputer, bisa dalam wujud pemangku, bisa dalam wujud kesurupan, dan wujud yang lain. Representasi tunggal tentang “sesuatu yang sukar dimengerti”, coba dihilangkan atau menurut saya lebih tepat disebut upaya pengaburan. Sehingga ketika pertanyaan pertama diulang, bagaimana “baru” itu dilihat? Bisa jadi, baru itu dimaknai sebagai upaya “tambal-sulam” yang tanpa henti, pencarian yang tanpa henti, serta eksperimentasi yang tanpa henti.

Ngung Cak adalah sebuah perjalanan eksplorasi yang mengajak pembaca untuk mengeksplorasi dunia imajinatif dan konseptual yang luas. Melalui daya eksperimentasi, cerpen ini menantang batasan-batasan konvensional dalam narasi dan gaya penulisan, memperluas pandangan kita tentang apa yang mungkin dalam karya sastra. Dalam Ngung Cak pula, ragam suara baik dalam bentuk pertanyaan dan kegelisahan dicampur oleh Danarto sehingga keragaman ini muncul sekaligus di satu waktu dan mungkin dirasakan sebagai sesuatu yang tak masuk akal.

Kemungkinan inilah yang saya pikir Danarto hadirkan dalam Ngung Cak. Keputusannya berupaya melihat yang lampau dan yang nanti adalah dengan memposisikan SMPTVU hidup di antara sadar dan ketidaksadaran (yang direfleksikan melalui eror) sehingga membuatnya melompat-lompat dari peristiwa satu ke peristiwa lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Posisi Danarto maupun karyanya berdiri, baik juga seniman GSRBI lainnya, memang tidak mudah untuk disimpulkan. Ia terus bergerak. Jika saya ibaratkan, ia adalah semacam roda yang berputar, menggelinding, kita tak bisa menghentikannya, namun yang bisa kita lakukan adalah dengan bergerak ikut, bersamanya.

Beberapa orang mungkin menganggap sesuatu sebagai baru jika itu adalah inovasi teknis atau konseptual yang belum pernah dilihat sebelumnya, sementara sebagian lain mungkin melihatnya sebagai iterasi atau evolusi dari gagasan atau teknik yang telah ada sebelumnya. Melihat GSRBI dalam buku ini adalah melihatnya sebagai sebuah gerakan yang konstan untuk terus melaju mencari eksperimentasi itu. Saya pikir, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan naif yang di awal terlintas tentang pemaknaan atas istilah “baru”, mestinya tidak mendudukkan “baru” sebagai sebuah penilaian, melainkan satu platform, metode, untuk mencari sesuatu yang baru sekaligus upaya mau-tidak mau menggugurkan “teori” dan praktik seni sebelumnya.

Bahan obrolan di Sika Gallery, Ubud. 2 Maret 2024

[1] Kitab Pengkhotbah, juga dikenal sebagai Ecclesiastes dalam versi bahasa Inggris, ditulis oleh Raja Salomo pada sekitar abad ke-3 SM. Frasa tersebut pertama kali muncul dalam ayat 1:9, yang berbunyi:

“What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun.”

[2] Judul tulisan Nuraini Juliastuti dalam buku Masakan Sepanjang Zaman: Bunga Rampai Seni Rupa Baru 1975-1989.

[3] Lihat Korie Layun Rampan, “Adam Ma’rifat Danarto: Proses Eksperimentasi yang Larut dalam Abstraksi”, Sinar Harapan, 14 Maret 1983.

[4] Lihat Satyagraha Hoerip, “Cerita-cerita Pendek Danarto: Potret Neo Tradisionalis Jawa Pengarangnya”, Sinar Harapan, 7 April 1984.

[5] Lihat Tirto Suwondo, “Kerinduan Danarto Kepada Tuhan”, Suara Karya, 15 Juni 1986.

[6] Nuraini Juliastuti, ibid., hal. 81.

[7] YB. Mangunwijaya dalam Nuraini Juliastuti, Masakan Sepanjang Zaman: Bunga Rampai Seni Rupa Baru 1975-1989 (Depok: Komunitas Bambu, 2023), hal. 83.

[8] Jim Supangkat, “Seni Rupa Baru Indonesia 75 – Keinginan Berkomunikasi”, Kompas, 9 September 1975.

[9] Keinginan Berkomunikasi Seni Rupa Baru Indonesia dalam buku Masakan Sepanjang Zaman: Bunga Rampai Seni Rupa Baru 1975-1989

[10] Lihat Hendro Wiyanto, Masakan Sepanjang Zaman: Bunga Rampai Seni Rupa Baru 1975-1989 (Depok: Komunitas Bambu, 2023), hal. 223.

[11] Jim Supangkat, “Seni Rupa Baru Indonesia 75 – Keinginan Berkomunikasi”, Kompas, 9 September 1975. Tulisan ini dimuat lagi dalam Jim Supangkat (peny.), Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia (Jakarta: PT Gramedia, 1979), hal. 99-103.

[12] Hendro Wiyanto, Op. Cit., hal. 223.

[13] Nuraini Juliastuti, Masakan Sepanjang Zaman: Bunga Rampai Seni Rupa Baru 1975-1989 (Depok: Komunitas Bambu, 2023), hal. 85.

[14] Prihatmi, Sri Rahayu. 1993. Fantasi dalam Kedua Kumpulan Cerpen Danarto : Dialog Antara Dunia Nyata dan Tidak Nyata. Jakarta: Balai Pustaka.

[15] Danarto, “ngung-cak-ngung-ngung-cak”, dalam Jim Supangkat (peny.), Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia: Kumpulan Karangan (Jakarta: PT Gramedia, 1979), hal. 125.