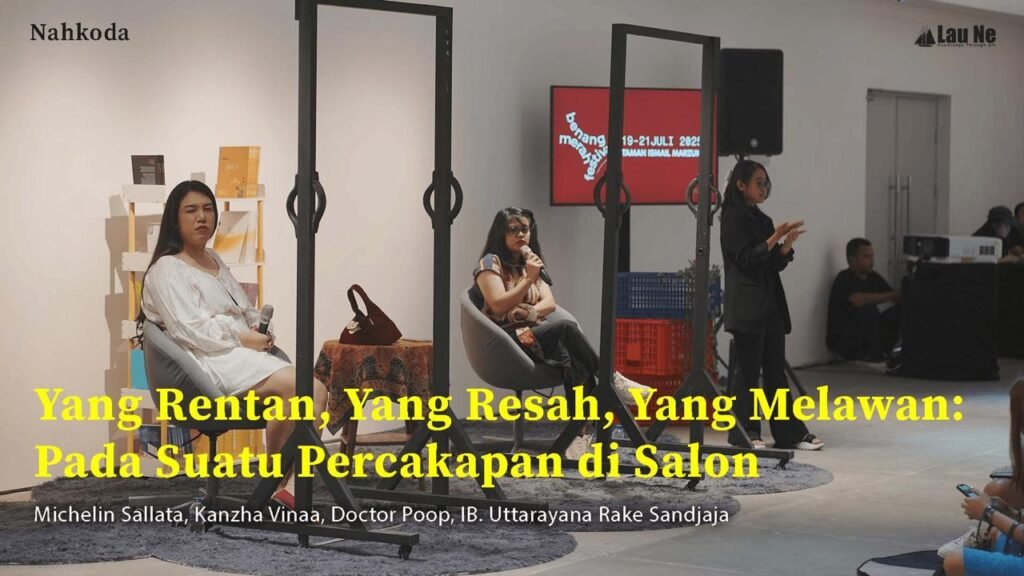

Di Galeri Cipta 2 Taman Ismail Marzuki, diletakkan dua rangka menyerupai bingkai cermin yang mengubah asosiasi ruangan itu menjadi sebentuk salon kecil di pusat kota Jakarta. Di antara dua bingkai cermin itu, duduk berdampingan seorang perempuan dan seorang transpuan. Yang satu Michelin Sallata, aktivis masyarakat adat berdarah Toraja. Satunya lagi Kanzha Vinaa, pegiat kolektif yang memperjuangkan hak-hak kelompok LGBT, anggota Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN). Di sudut yang lain di galeri itu, duduk Tesla Siregar yang akrab dikenal sebagai Doctor Poop, seorang seniman tato yang karya-karyanya banyak bicara tentang perempuan.

Sebagaimana kerap terjadi di banyak salon lain yang tak melulu menjadi tempat berias, ketiga orang ini bercakap-cakap, saling berbagi kabar berita satu sama lain. Serupa sahabat lama yang baru bersua setelah lama berpisah. Percakapan yang hangat di awal perlahan jadi serius, membentang soal-soal perihal tanah, tubuh, dan identitas. Dari perjuangan menentukan nama dan identitas di Kartu Tanda Penduduk untuk diakui sebagai warga negara hingga ancaman tambang nikel di tanah Halmahera.

Obrolan tiga sahabat pada suatu siang di salon ini mengarahkan para pendengarnya pada perjuangan masyarakat adat, perempuan, dan komunitas LGBT, yang bertemu pada persimpangan mengupayakan pengakuan, ruang hidup, dan kebahagiaan di tengah luka-luka sejarah juga pergolakan masa kini. Dalam dunia yang kian dihimpit oleh klaim moral mayoritas dan proyek pembangunan, advokasi tak bisa berjalan sendiri-sendiri. Interseksionalitas bukan hanya jargon, melainkan realitas relasi, cara membaca dunia sekaligus cara berjuang di dalamnya.

Michelin: Saya mau dipijat dan dicreambath. Kesibukan mengurus anak ditambah keadaan saat ini ketika mendengar berita cukup memusingkan.

Kanzha: Kasitau kami, apa yang terjadi sama kamu?

Michelin: Aku ngga tau apakah teman-teman familiar dengan apa yang terjadi di Halmahera. Halmahera berada di Maluku bagian utara. Maluku disebut ‘k’ kecil. Kalau ‘K’ besar itu Sulawesi.

Di sana itu banyak banget proyek tambang nikel yang masuk dan menyebabkan deforestasi. Anak muda capek banget teriak-teriak ke pemerintah untuk stop proyek tambang. Makin teriak justru makin banyak yang masuk. Banyak juga narasi hilirisasi yang beredar. Tapi upaya untuk mendorong kesadaran ini sering terbentur. Tidak hanya dengan pemerintah atau pemegang kepentingan tetapi juga benturan dengan masyarakat adat.

Kanzha: Semua itu dilakukan atas nama pembangunan, tetapi selalu merugikan kelompok-kelompok pinggiran. Tanah adat, sebagai identitas masyarakat adat, sering dipertaruhkan untuk kepentingan pembangunan dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Yang diuntungkan, kepentingan-kepentingan penguasa. Bukan entitas yang selama ini sudah ada.

Temen-temen transpuan juga sedang mengalami represi. Contohnya, polisi-polisi sedang sering nangkepin admin grup gay di Facebook. Eskalasinya cukup tinggi. Pemerintah Toraja juga punya regulasi yang melarang kelompok transpuan untuk tampil di depan publik. Di Gorontalo, pemerintah lokal melarang aktivitas kelompok transpuan di ruang publik. Banyak juga terjadi di daerah lain. Di Padang, ada peraturan daerah: jika kamu jadi transpuan, ada denda sebesar satu juta rupiah. Coba bayangin! Sudah miskin, harus bayar ke negara hanya untuk bisa bebas berekspresi. Akhir-akhir ini, narasi tentang LGBT banyak naik setelah kontestasi politik. Penyasaran terhadap kebebasan ekspresi kelompok LGBT jadi lebih luas lagi isunya. Bahkan pembungkaman dilakukan oleh pemerintah.

Aku pernah dikasih tahu oleh Michelin, kalau banyak teman-teman LGBT yang juga menjadi bagian dari masyarakat adat. Aku penasaran bagaimana masyarakat adat membicarakan posisi kelompok LGBT di dalamnya?

Michelin: Di Toraja, kami mengenal bahwa identitas gender tidak hanya laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah agama datang dengan sifat kolonialismenya, gender diposisikan hanya laki-laki dan perempuan. Di Toraja kami mengenal gender yang disebut To Burake. Kanzha sudah pernah dengar belum?

Kanzha: Belum, ini sesuatu yang baru buatku.

Michelin: To Burake itu posisinya sama seperti Bissu di kebudayaan Bugis. Ia memainkan peran yang sangat penting di dalam lembaga adat. Ketika hukum adat atau ritual dijalankan, To Burake yang diberikan posisi pemimpin. Ada kepercayaan bahwa dalam diri To Burake, ada elemen berkaitan atau terkoneksi dengan Dewa/Tuhan.

Kenapa transgender atau yang identitasnya tidak masuk ke dalam gender heteronormatif harus didiskriminasi? Ini juga yang disuarakan oleh elemen masyarakat adat. Permasalahan masyarakat adat itu bukan hanya perkara pengakuan, akses lahan, akses hutan, kemerdekaan pangan yang sekarang juga banyak di advokasikan tetapi juga tentang identitas (gender). Orang baru tahu, ternyata ada gender ketiga, keempat, atau kelima karena selama ini kita tidak mau membicarakan soal itu.

Kita (masyarakat adat) tidak berdiri sendiri. Kita tidak eksklusif. Kita hanya mengkampanyekan tentang “siapa kita sebagai masyarakat adat? Apa itu lembaga adat yang kita perjuangkan?”

Sebelum membahas ini lebih lanjut, saya sempat melihat juga username akun instagram Khanza diganti. Saya penasaran, kenapa harus diganti?

Kanzha: Sebenarnya, nama Kanzha itu sudah sejak lama saya pakai jadi identitas. Saya baru berani melegalkan nama tersebut pada Oktober tahun lalu (2024). Saya merasa nama yang dipilih adalah nama yang harus diperjuangkan. Meskipun semua orang mengenal saya sebagai Kanzha, tetapi dalam urusan kewarganegaraan, yang tercatat adalah nama yang diberikan oleh orang tua. Dosen Irawan. Saya tidak tahu mengapa orang tua saya memberi nama itu.

Namun, pada saat saya duduk di bangku sekolah, saya berpikir sepertinya nama Dosen tidak begitu tepat. Dosen lebih seperti gelar. Saya merasa ada celah secara undang-undang. Nama bisa diubah, tidak hanya bagi transgender saja. Saya memberikan penjelasan kepada hakim, lalu hakim menyepakati pergantian nama. Pergantian nama saya cenderung cukup cepat prosesnya. Tapi, tidak semua berjalan dengan mulus.

Michelin: Berapa lama?

Kanzha: Kalau dari awal sidang, kira-kira dua minggu. Masalahnya adalah untuk hal-hal personal atau hal-hal ‘dewasa’, seringkali hakim menggunakan tafsir-tafsir yang sangat lekat dengan perspektif mayoritas atau rasial.

Michelin: Bagaimana itu?

Kanzha: Sebagai contoh. Ada kawan saya (transpuan), ingin mengganti namanya menjadi Vanesya. Karena di Indonesia nama itu sangat lekat dengan subjek hukum feminim (perempuan), ketika nama itu diberikan kepada seorang transpuan, menurut hakim akan ada potensi kegaduhan di kemudian hari karena jenis kelaminnya laki-laki (maskulin).

Pandangan sepihak itu kerap tanpa mempertimbangkan ekspresi gender kawan yang datang, bagaimana ia memberikan penjelasan terkait siapa ia, mengapa ia memilih menggunakan nama itu?

Nama bisa menjadi hal yang menyeramkan bagi kaum transgender. Nama lahir yang kemudian diketahui publik, dapat memunculkan tindakan-tindakan dehumanisasi (perundungan) atau bahkan penyerangan. Teman-teman trans bisa dipermalukan jika ditemukan identitasnya berbeda dengan nama yang diberikan orang tua.

Makanya banyak dari kawan transpuan merasa ruang publik yang mengharuskan mereka menyerahkan kebutuhan administrasi adalah ruang-ruang yang menuntut harus siap diserang.

Belajar dari masyarakat adat juga kan? Masyarakat adat butuh direkognisi sebagai sebuah entitas oleh negara meskipun negara hadir jauh setelah masyarakat itu sudah ada di Indonesia. Tapi untuk pengakuannya, justru masyarakat adat yang bertarung. Begitu juga kaum trans, dalam konteks pengakuan dan bagaimana peningkatan martabat mereka sebagai seorang manusia.

Michelin: Sama ya? Masyarakat adat bilang ‘tanah yang kita inginkan adalah tanah yang kita perjuangkan’. Sebenarnya banyak juga stigma terhadap masyarakat adat, terutama yang pendidikannya kurang. Kurang dalam arti pendidikan hukum yang sekarang diaplikasikan di Indonesia. Kita tidak melalui jalur hukum. Pada akhirnya, masyarakat adat yang bersuara atau berjuang atas adat dan wilayah adatnya yang dianeksasi, dianggap barbar. Padahal ketika kita marah, kita mewakili leluhur kita.

Di tempatku Toraja, kita paling jarang mengalami bencana tanah longsor karena berada di daerah perbukitan. Tidak ada laut di sekitar. Namun, dua tahun terakhir ini terjadi tanah longsor yang hampir memakan 15-20 korban jiwa. Jalan raya terbelah dua. Ini jadi refleksi spiritual kepada tanah adat kita, kepada makam-makam moyang kita yang kita paksa bongkar supaya ada proyek bandara masuk. Dan proyek lainnya. Kita bergulat di dalam internal kita. Kemudian ketika advokasi, dilihat sebagai barbar. Itu yang membuat kita marah tetapi di saat yang bersamaan harus choose joy.

Ketika ingin akses lahan, akses hutan, kita selalu mengenal filosofi cukup. Apa yang kita ambil hari itu, apa yang kita petik hari itu, kita makan hari itu juga. Tapi akhir-akhir ini, yang terjadi adalah kita disuruh ambil sebanyak-banyaknya. “Ada emas di bawah tanah kalian”. Itu adalah stigma yang saya dapatkan karena saya tinggal di Halmahera kemarin, selama tiga bulan. Masyarakat di sana sangat mudah menjual rumahnya. Hanya dengan harga satu juta per meter.

Kanzha: Wow!

Michelin: Betul. Karena menurut masyarakat adat yang ada di sana, harga tanah satu juta per meter itu mahal. Padahal menurut saya, harga segitu tidak sebanding dengan nilainya sebagai warisan leluhur. Mereka tinggal di sana bukan hanya karena bertahan. Banyak yang terdampak konflik Ambon tahun 1999. Banyak orang Halmahera mengungsi ke wilayah Ternate dan wilayah-wilayah lainnya yang menurut mereka aman. Tapi kemudian, mereka-mereka ini memilih untuk pulang. Kira-kira kenapa? Padahal sudah tahu wilayah itu tidak aman.

Pada akhirnya saya belajar bahwa identitas masyarakat adat itu bukan soal nama saja tetapi soal tanah yang diberikan oleh leluhurnya. Cerita-cerita seperti ini kita coba dokumentasikan, kita sodorkan kepada para pengambil kebijakan supaya menjadi bukti adanya masyarakat asli, kemudian dicantumkan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) masyarakat adat yang mandek hampir selama satu dekade. Selalu dibahas setiap ada anggota DPR yang berkepentingan, berjanji bisa mengangkat isu tersebut tetapi sampai saat ini masih belum disahkan. Mungkin jika disahkan sekarang, selesailah negara. Contohnya, mereka tidak bisa lagi buka tambang dan lain-lain.

Sebagai ibu, saya berpikir apakah anak-anak kita nanti akan berorientasi kepada negara, yang ingin membangun dengan narasi-narasi hilirisasi? Atau apakah mereka seperti ayah dan ibunya yang ingin mencari mulai dari akar, mencari identitasnya, menuliskan siapa ia. Saya memiliki kekhawatiran itu. Jadi, sebenarnya itu yang sedang kita coba jahit. Bagaimana tetap menjadi bahagia walaupun ‘istilahnya’, sedang saling baku tumbuk dengan diri sendiri, masyarakat adat, bahkan negara.

Menurutku, perjuangan kita, teman-teman transpuan, masyarakat adat, dan terutama perempuan adat, sebenarnya berjalan paralel. Di Halmahera, misalnya, air yang kini berubah menjadi coklat akibat limbah tambang nikel tidak lagi bisa diminum atau digunakan untuk mandi. Dampaknya tak hanya pada makanan dan minuman, tetapi juga pada kesehatan reproduksi perempuan.

Contohnya, ada perempuan yang tidak bisa membersihkan diri saat menstruasi atau ibu hamil yang kualitas ASI-nya menurun. Pemerintah pusat sibuk membahas cara mencegah stunting. Padahal, pengetahuan untuk mencegahnya sudah lama hidup dalam kearifan masyarakat adat, dari tangan-tangan perempuan yang setiap hari menyiapkan makanan di dapur. Ironisnya kini, justru perempuan adat yang dipersekusi: mereka tidak diberi ruang untuk berdiskusi, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan tetap menjadi kelompok yang paling didiskriminasi serta paling jarang didengarkan suaranya.

Begitu, Kanzha. Di tengah perjuanganmu ini, bagaimana kamu menjaga suasana hati agar tetap penuh suka cita?

Kanzha: Itu menjadi tantangan besar bagi saya. Bagaimana bisa menikmati kebahagiaan, sementara setiap malam harus memikirkan apa yang akan terjadi pada teman-teman transpuan atau masyarakat Indonesia esok hari?

Saya sering merasa berada “di dalam rumah”, entah rumah dalam arti tempat tinggal atau rumah dalam makna yang lebih luas. Namun, ketika rumah itu sendiri sedang tidak baik-baik saja, saya memilih pergi dan menemukan jaringan baru yang memberi rasa aman. Meski begitu, ancaman selalu terasa nyata. Apalagi, saya bekerja di sebuah konsorsium yang berfokus pada pencegahan dan pendampingan krisis bagi komunitas LGBT.

Salah satu kasus terjadi di Pemalang. Seorang kawan yang aktif melakukan campaign tentang kesadaran LGBT harus mengungsi karena aksinya viral. Keluarganya diintimidasi oleh organisasi keagamaan dan kelompok pemuda yang merasa terancam. Tak ada dasar hukum yang sah untuk menindaknya tetapi ia dipaksa membuat pernyataan maaf karena dianggap merusak citra kabupaten. Tekanan itu tidak hanya menimpa dirinya tetapi juga keluarganya secara terus-menerus. Saya tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Mungkin saja setelah berbicara seperti ini, giliran saya yang dipanggil. Kita tidak tahu kelompok mayoritas mana lagi yang akan merasa terancam oleh keberadaan minoritas seperti LGBT. Dalam situasi seperti ini, berbicara tentang kebahagiaan rasanya sulit.

Saya percaya, setiap suku di Indonesia memiliki keterhubungan dan benang merah dalam pemahaman tentang keberagaman identitas gender. Dalam masyarakat adat, ragam identitas gender sebenarnya sudah dikenal sejak lama, meski kemudian narasi-narasi itu dihapus. Banyak masyarakat adat memiliki istilah khusus untuk menyebut identitas di luar laki-laki dan perempuan. Namun, kita masih payah sekali secara pengetahuan dan literasi-literasi lokal. Makanya, pengetahuan lokal itu kini tergerus dan dihilangkan oleh dominasi kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu.

Di tengah kondisi ini, saya belajar untuk tetap bersyukur. Bersyukur masih bisa makan, minum, dan menikmati sedikit penghasilan. Sebab, hanya sedikit teman-teman trans yang bekerja di sektor formal di Indonesia. Dan di antara yang ada, tak banyak yang bisa mengungkap identitas mereka. Bahkan di dunia seni, surat edaran KPI melarang kemunculan kelompok LGBT di televisi. Saya tidak tahu apakah kebijakan itu yang memicu kemarahan kita semua tetapi saya berharap pekerja seni menyadari bahwa ini adalah ancaman nyata terhadap kebebasan berekspresi. Kita juga tidak akan tahu ke depannya siapa lagi yang dilarang KPI selain kelompok LGBT. Bagi saya, seni adalah salah satu medium terakhir untuk berbicara tentang situasi LGBT di Indonesia.

Berbicara tentang advokasi juga tidak mudah. Isu LGBT sering direduksi hanya pada urusan pernikahan sejenis, orientasi seksual, atau seksualitas yang dianggap ‘menyimpang’ dari norma mayoritas. Padahal, yang kita butuhkan adalah kesadaran dan semangat kolektif untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil. Kelompok rentan yang ada pada undang-undang hanya perempuan, disabilitas, anak, masyarakat adat, dan lansia. Karena itu, kita tak bisa membicarakan orang-orang dengan ragam gender dan seksualitas. Kami dianggap bukan kelompok masyarakat rentan.

Melalui Koalisi Nasional Kelompok Rentan Anti Diskriminasi (KAIN), kami sedang mendorong Rancangan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi yang lebih komprehensif. Kami mendesak agar undang-undang ini menghapus segala bentuk diskriminasi secara menyeluruh, termasuk mengatur tanggung jawab pelaku diskriminasi. Selama ini, pelaku kerap cukup meminta maaf tanpa konsekuensi yang jelas. Situasi ini menunjukkan bahwa diskriminasi masih menjadi persoalan serius yang terus dihadapi kelompok-kelompok marginal di negeri ini.

Michelin: Bagaimana negara bisa menghukum para pelaku diskriminasi, jika mereka (negara) sendiri justru menjadi pelakunya? Masyarakat adat pun mengalami hal serupa. Mama-mama di masyarakat adat sampai harus memakan tanah demi memperjuangkan hak atas tanah mereka sendiri—sebuah tindakan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bahkan justru merendahkan martabat mereka sebagai manusia. Namun, negara membiarkan hal itu berlangsung dan disaksikan publik tanpa rasa tanggung jawab.

Narasi-narasi dari wilayah timur Indonesia, dari Sulawesi hingga Kalimantan, sering diabaikan. Berbeda dengan peristiwa di Jawa yang cenderung mendapat perhatian besar karena sifat media mainstream yang Jawa-sentris banget. Hal yang sama juga terjadi dalam advokasi kelompok trans. Ketika membicarakan diskriminasi, yang selalu disorot hanyalah sisi diskriminasinya, bukan perjuangan dan kemanusiaan di baliknya. Karena itulah, perjuangan masyarakat adat dan komunitas trans sebenarnya berjalan di jalur yang sama. Sama-sama berhadapan dengan sistem yang menormalkan ketimpangan dan menutup telinga terhadap suara-suara dari pinggiran.

Kanzha: Betul.

Michelin: Jokowi pernah mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia adalah masyarakat adat. Belakangan, beredar kembali meme Jokowi yang sedang memandangi hutan. Lalu lima tahun kemudian, hutan itu telah habis. Ironis dan berbahaya, bukan? Setelah itu, kita menyaksikan banyak proyek besar yang menancapkan kaki di tanah-tanah masyarakat adat. Namun, ketika muncul kerugian dan indikasi pelanggaran hukum, kasusnya justru diabaikan, seolah tak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Kini, muncul lagi berita baru.

Kanzha: Apa itu?

Michelin: Berita mengenai Prabowo yang disebut-sebut memberi akses penuh kepada Donald Trump untuk masuk ke Indonesia.

Kanzha: Hahaha.

Michelin: Terdengar suara langkah seseorang datang. Oh, halo, selamat datang! Kita hampir selesai, kok. Michelin melanjutkan percakapan. Jadi, ya, begitulah. Mengadvokasi masyarakat adat itu memang selalu ada pahit dan manisnya.

Kanzha: Betul.

Michelin: Dulu, saya bersama teman-teman yang masih anak-anak muda ikut berteriak dan berdemo. Sekarang, ketika kami dikriminalisasi dan banyak yang ditangkap, arah advokasi pun berubah. Kami memilih pulang ke kampung, membangun sesuatu dari sana: mendirikan kelompok atau komunitas, menulis, dan mendokumentasi. Kami mulai dari hal kecil seperti mencatat silsilah marga keluarga sendiri, lalu marga satu kampung. Menulis berdasarkan kebijaksanaan dan simbol keluarga masing-masing. Semua itu adalah upaya untuk membuktikan bahwa kami benar-benar masyarakat adat.

Ada satu hal menarik yang pernah saya temukan saat berbincang denganmu, Kanzha. Waktu itu kamu ajak buat tato tetapi saya menolak karena di adat saya tidak ada tradisi tato. Namun, setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata dalam budaya Toraja sebelum masuknya agama Kristen, tato justru adalah bagian dari adat. Mereka memiliki tato, bahkan di area wajah. Yang lebih mengejutkan, arsip tentang hal itu justru tidak dimiliki oleh orang Toraja sendiri.

Kanzha: Wow!

Michelin: Arsip itu ternyata tersimpan di Belanda.

Kanzha: Ngeri, ya, rasanya. Merasa terasing sekaligus terancam.

Orang-orang sering bilang LGBT itu budaya Barat. Padahal di Barat sendiri tidak ada budaya LGBT seperti yang mereka tuduhkan. Pada masa kolonial, ketika orang-orang Eropa datang ke sini dan berhadapan dengan budaya lokal, praktik-praktik yang sudah ada dianggap menyimpang. Padahal, komunitas LGBT di sini punya yang disebut solidaritas gender.

Perjuangan masyarakat adat dalam menjaga tanah dan alam sejatinya berkesinambungan dengan perjuangan kelompok LGBT. Kalau bicara soal krisis iklim dan membayangkan Jakarta tenggelam, kelompok LGBT lah yang mungkin akan pertama kali tenggelam karena mereka miskin, tidak punya tempat tinggal, tak diperhitungkan, dan nyawanya sering dianggap beban. Karena itu, aku selalu bilang bahwa kita harus melihat keterhubungan antarperjuangan ini. Krisis iklim selalu berdampak paling keras pada kelompok rentan, yaitu mereka yang tak punya akses, tak diperhitungkan, dan selalu menjadi korban dalam setiap situasi.

Belum lama ini, aku dan teman-teman komunitas mengunjungi tempat tinggal kolektif LGBT yang terbakar. Mereka takut menggalang donasi. Khawatir kesulitan mencari tempat tinggal baru di Jakarta. Kalau kamu heteroseksual, mungkin mudah saja. Tapi bagi seorang trans atau anggota komunitas LGBT yang penampilannya mencolok, mencari tempat tinggal itu perjuangan berat.

Aku sendiri sudah beberapa kali pindah kos. Dan setiap kali, selalu diinterogasi. “Kamu kerja di mana?” “Uangnya dari mana?” “Halal nggak?”

Kami harus terus meyakinkan bahwa kami tidak melakukan hal-hal buruk.

Stereotip terhadap kaum trans di Indonesia sudah begitu parah, bahkan di luar nalar. Ini bukan soal kelompok mana yang lebih diserang tetapi tentang kemunduran nyata dalam demokrasi kita. Pola diskriminasi ini penting dibaca ulang untuk memahami bagaimana makna inklusivitas dan interseksionalitas seharusnya bekerja dalam aksi-aksi kolektif—bukan soal siapa yang lebih dulu diutamakan melainkan bagaimana kita bisa bergerak bersama.

Hal-hal seperti itulah yang membuatku terus berpikir: bagaimana caranya mengumpulkan kemarahan (energi) bersama, lalu mengkoordinasikannya menjadi gerakan yang benar-benar mampu mencakup dan mengakomodasi kepentingan semua kelompok rentan.

Dari obrolanku dengan Michelin pun, ketika banyak membicarakan soal adat, aku akhirnya menyadari bahwa aku sendiri adalah bagian dari masyarakat adat itu.

Michelin: Dari masyarakat adat mana kamu?

Kanzha: Aku dari suku Rejang. Ibuku Rejang, bapakku Rejang. Ternyata Rejang dengan segala budayanya juga menandakan mereka adalah bagian dari masyarakat adat. Sebagai seorang Kanzha, aku memiliki banyak identitas.

Michelin: Ya, itu tadi. Kadang istilah interseksional hanya berhenti sebagai jargon. Masih ada ego sektoral yang mengotak-ngotakkan perjuangan. Ketika membahas isu masyarakat adat, misalnya, sering kali kita ragu untuk sedikit bergeser dan menyentuh persoalan transpuan. Cibirannya pun muncul: “Itu bukan ranah kita,” atau “bukan bidang keahlian kita.” Tapi pertanyaannya, mau menunggu siapa lagi yang berhak menyuarakan isu-isu ini?

Di Toraja sendiri, teman-teman dari kelompok trans masih mengalami diskriminasi sosial yang kuat. Kadang juga ada semacam double standard yang terjadi di kalangan masyarakat adat. Perlu ada keberanian untuk saling mengingatkan karena kita sama-sama berjuang untuk kepentingan bersama.

Mungkin, lewat obrolan di salon ini, ajakan itu bisa kita teruskan. Kepada teman-teman yang sedang menunggu giliran, mari kita bangun solidaritas interseksional yang benar-benar membakar dan menyala, tidak sekadar jadi jargon. Kurangi eksklusivitas dalam gerakan. Misalnya, ketika membahas human rights, jangan hanya berhenti pada isu umum, tapi juga libatkan persoalan perempuan, trans, dan disabilitas.

Dalam advokasi, mari bersolidaritas dan berjalan bersama, bukan satu arah. Karena begitulah juga yang dilakukan teman-teman masyarakat adat. Meski terus diserang dan diabaikan, mereka tetap bertahan. Bahkan ketika pengesahan undang-undang khusus tentang masyarakat adat terus ditunda.

Michelin: Oh, ternyata ada satu keluarga yang sudah antre di salon ini. Sepertinya kita harus bergantian, ya. Tapi aku jadi inget, kayaknya tadi kamu sempat bilang mau pasang tato, deh. Kok jadi lupa?

Khanza: Oh iya, betul. Teman-teman di sini bisa meminta akses visual dari percakapan kita ke Doctor Poop. Dalam perjalanan keseniannya, dia selalu mempertimbangkan isu-isu yang tadi kita bahas dalam percakapan.

Michelin: Ada satu desain tatonya yang mirip, dan entah kenapa mengingatkanku pada anakku. Ini gambar-gambar tatonya tentang apa saja?

Doctor Poop: (menunjukkan foto) Ini Moirai: mitologi Yunani tentang tiga perempuan. Yang pertama memintal benang kehidupan, yang kedua memikul kehidupan, dan yang ketiga menggunting kehidupan.

satu Respon